互联网技术迅猛进步,导致网络欺诈手法不断升级。为了帮助用户准确辨别并预防诈骗行为,谷歌发布了相关指导信息。以下列举了典型的钓鱼诈骗形式及相应的预防措施。

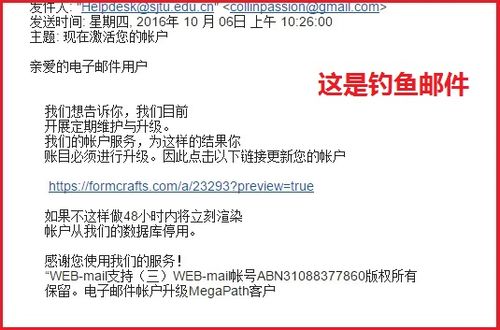

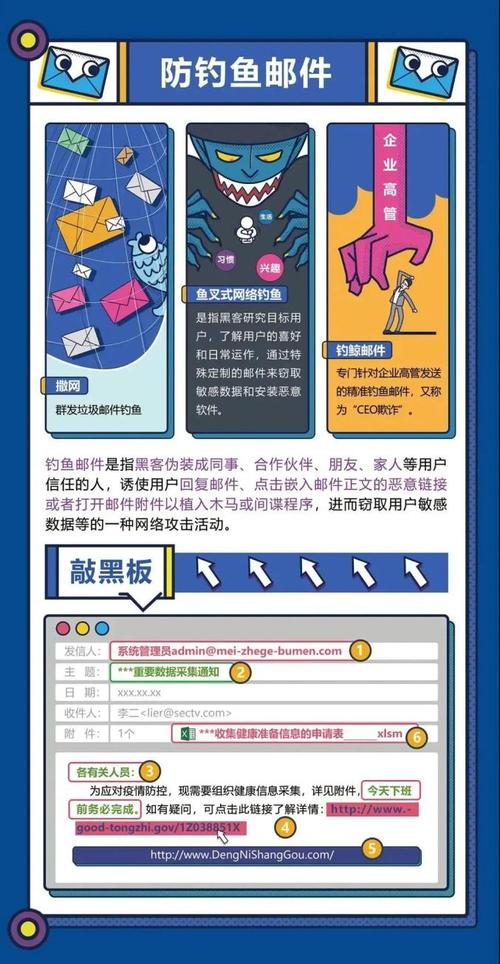

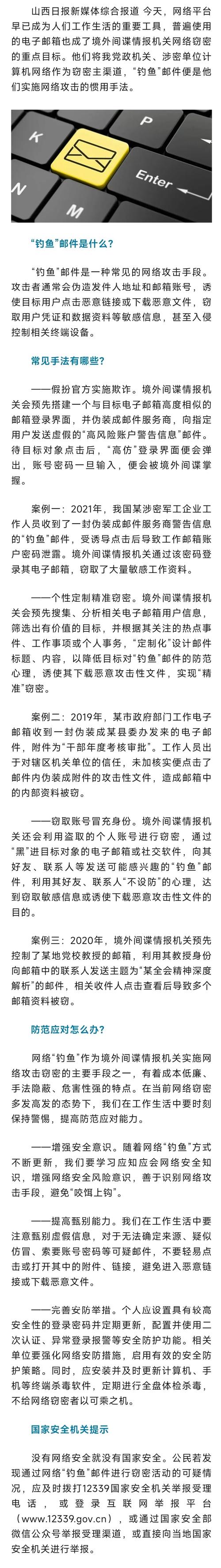

邮件链接陷阱

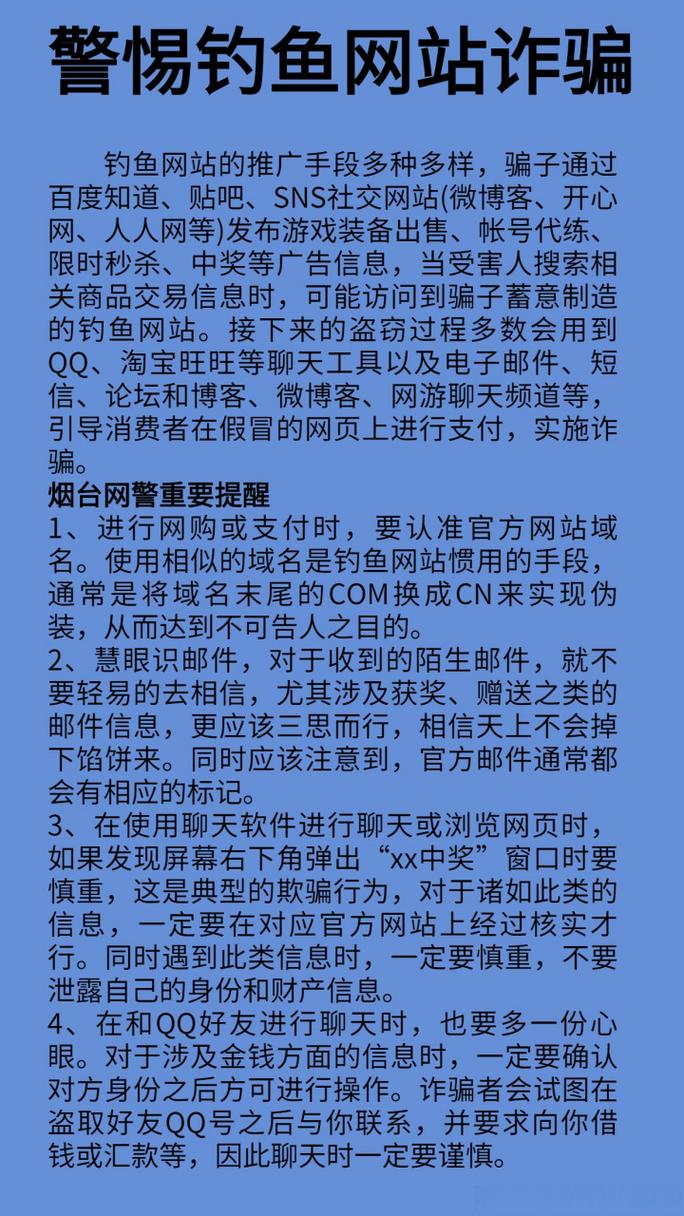

用户经常接到声称是共享文档邀请的未知邮件,邮件内容看似正常,包含常见的问候语和共享通知。然而,邮件中附带的链接可能通向假冒网站,这是诈骗分子窃取个人信息的一种手法。例如,用户点击链接后可能被要求输入账号和密码等敏感信息。因此,在点击链接之前,用户应当将鼠标悬浮于链接上查看完整的网址,若发现异常,应立即删除该邮件。

专家指出,若域名拼写有误或包含可疑字符,可能系诈骗行为。强烈建议避免点击此类链接。否则,个人数据可能遭受泄露,进而可能遭遇账户被非法使用、隐私被侵犯等风险。

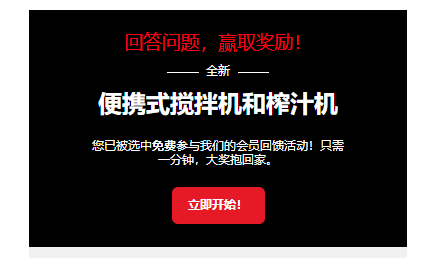

超值福利骗局

诈骗分子常通过虚构“超值优惠”活动来吸引消费者。消费者可能接到冒充“某官方”的邮件,声称他们被选中参与限时优惠活动,有机会免费获得奖品。但此类邮件的发件人地址往往包含混乱的字符,并非源自正规官方渠道。

若用户对邮件真实性产生疑问,切勿因奖品诱惑而轻率点击邮件链接或填写个人资料。正确做法是直接访问官方网页进行验证。否则,若个人信息被提交,可能面临财产损失或数据被非法使用的风险。

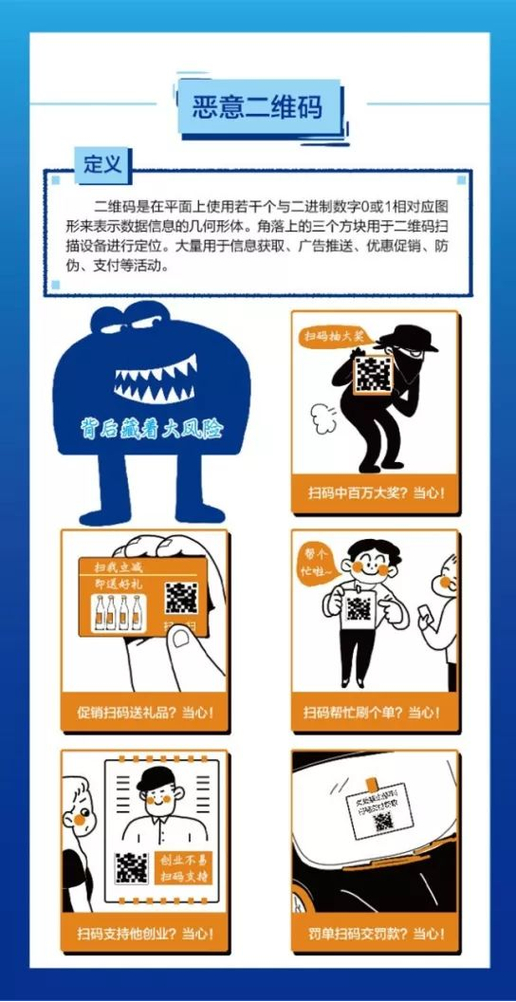

短信链接风险

未知的短信或邮件携带诱惑性的链接,例如“积分兑换礼品”等,点击后可能引导至假冒网站,从而窃取个人资料。众多用户因追求小利益而点击这些链接,最终导致个人信息被窃。

在接收到此类信息时,应保持高度警觉,并优先核实链接的出处。若无法确定来源,请使用官方渠道或应用进行操作。当前,众多诈骗者正利用此类手法,导致众多疏忽大意的用户遭受重大损失。

电话诈骗手段

诈骗分子常以“紧急需求”为名,通过电话手段获取用户的敏感信息,包括但不限于姓名、住址、证件号码等。此类行为虽看似正规,实则多为诈骗手段。以贷款诈骗为例,骗子会假借核实身份之由,诱骗用户提供个人信息。

接听陌生来电时,务必避免泄露任何个人隐私资料。遇到此类来电,应立即终止通话,并利用官方提供的客服热线进行电话真伪的确认。众多老年人由于警惕性不足,遭遇此类电话时往往容易受骗,从而遭受经济损失。

小测试防骗法

为辅助用户辨别网络欺诈,部分平台实施了简易的测试活动。此类测试模仿多样的诈骗情形,旨在通过答题过程提升用户的防范能力。比如,测试中会提供多样的邮件内容与链接,要求用户判断其是否构成诈骗邮件。

用户通过参加简短的小测验,能够在轻松愉快的氛围中掌握防骗技巧,并熟悉诈骗者常用的伎俩。此外,该测试有助于用户在日常生活中迅速辨别出类似诈骗的情境,从而有效保障个人隐私安全。

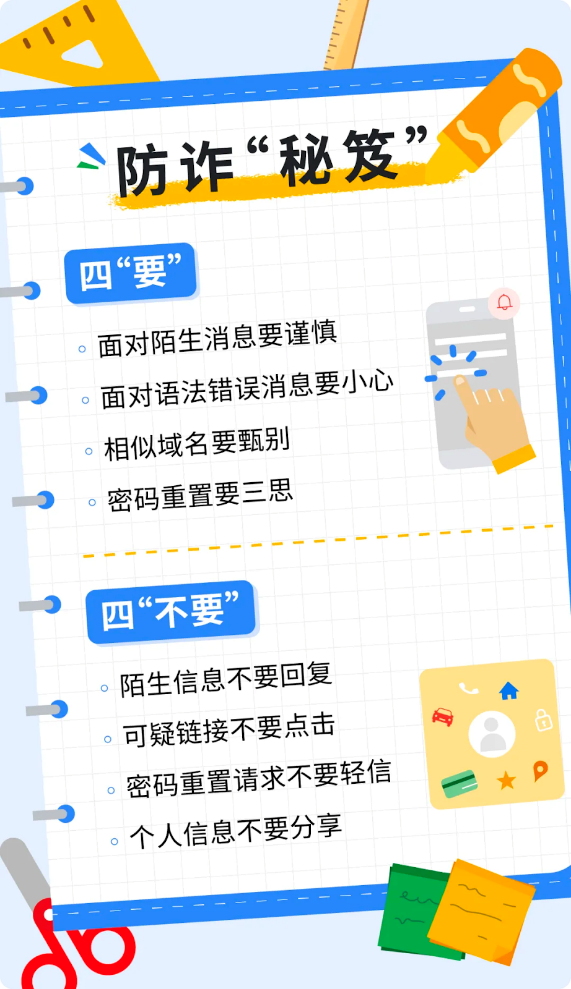

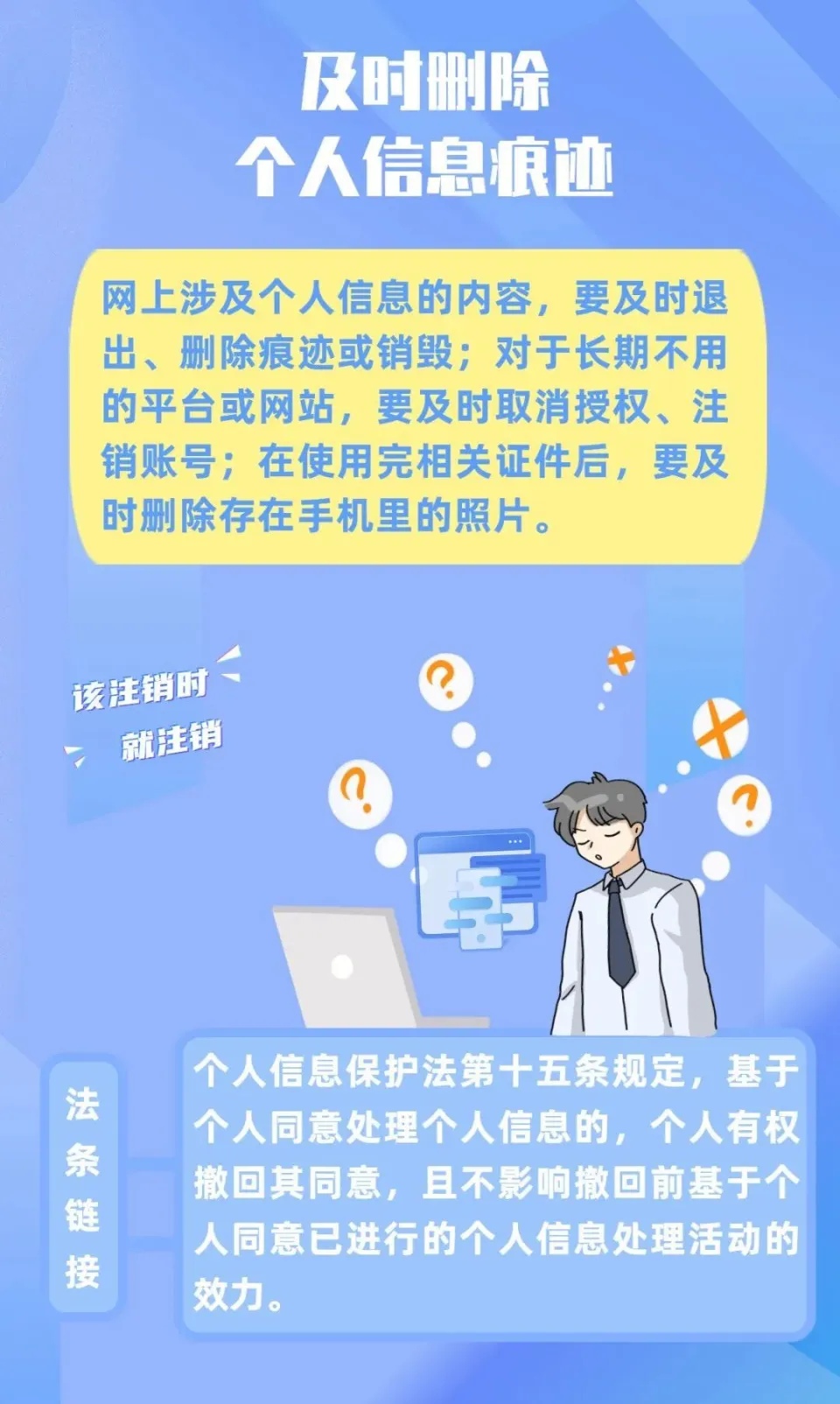

牢记防诈秘笈

特别编制的“防骗指南”提示网民,保持高度警惕是网络安全的重要保障。在接到任何来历不明的邮件、短信或电话时,务必先核实信息来源的可靠性。例如,当收到声称来自银行的短信时,切勿轻信,应立即联系银行官方客服进行确认。

提升网络安全意识至关重要,只有这样做,用户才能有效防止遭受不法侵害,保障个人信息与资产安全。随着网络环境的日益复杂,公众需将防范诈骗的观念融入日常行为,积极维护个人网络安全。

阅读完本篇文章,您是否在生活中遭遇过网络诈骗?欢迎在评论区分享您的遭遇。同时,请不要忘记为本文点赞及转发。