锂电池困境凸显

在现今社会,锂电池的运用领域极为广泛,涵盖从日常通讯设备到电动出行工具,乃至大型储能设施,其普遍性不言而喻。不过,在应用过程中,诸多问题逐步浮出水面。比如,手机电池在经过一段使用期后,充电变得越发困难;电动车的行驶里程也在不断减少,特别是在气温较低的地区,电池的损坏速度更是加快。此外,废弃电池的数量正急剧攀升,这些问题不仅给消费者带来了诸多不便,也对相关产业的发展造成了限制。

复旦团队新突破

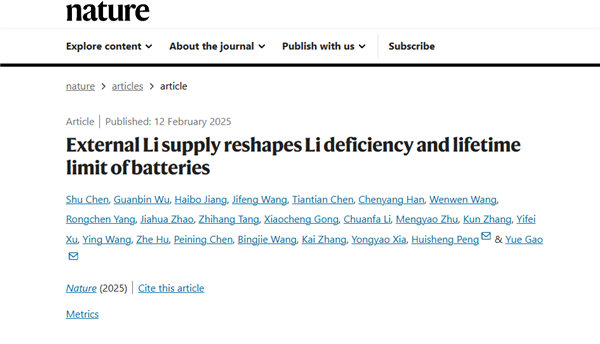

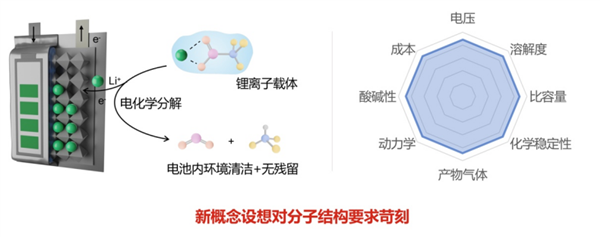

2月13日,复旦大学官方公众号发布消息。该校高分子科学系的研究团队在锂电池技术领域取得显著突破。该团队融合人工智能与有机电化学技术,成功研制出一种新型锂载体分子。该创新成果于凌晨在权威期刊《自然》上发表,显示我国在锂电池研究方面取得重要进展。

科研灵感来源

科研团队的研究揭示,电池的使用寿命与人体健康状态有相似之处,核心在于活性锂离子的状态。通过精准补充流失的锂离子,电池的使用寿命可以得到显著提升。基于这一发现,该团队正积极研发一种类似药物的营养补充品。

创新技术诞生

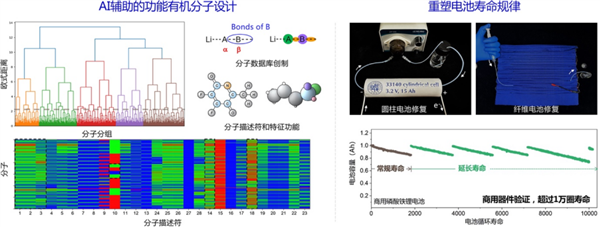

该团队利用人工智能与化学领域的知识,对分子结构及其特性进行了数字化分析。他们整合了有机化学、材料工程等跨学科知识,构建了相关数据库。通过不断的实验探索,该团队成功研发出一种新的锂离子载体分子,有效攻克了精确补充锂元素的技术挑战。

技术效果惊人

报道显示,这项技术使得电池即便经过上万次充放电循环,其性能依然接近出厂状态,容量保持在96%左右。电池的循环寿命有了显著提升,循环次数从原先的500至2000次增加到12000至60000次。该成就为全球锂电池产业提供了新的发展方向,并被视为国际上的首次重大技术突破。

商用前景广阔

初步实验已确认锂载体分子的存在。此类分子在电池成本中所占比例预计将低于10%。它们具有广泛的商业应用潜力,涉及锂补充、能量储存和光储结合等多个领域。研究团队正努力实现锂载体分子的规模化生产。同时,他们已与全球顶尖电池企业建立了合作关系,预计这项技术将很快投入实际应用。