智驾事故争议焦点

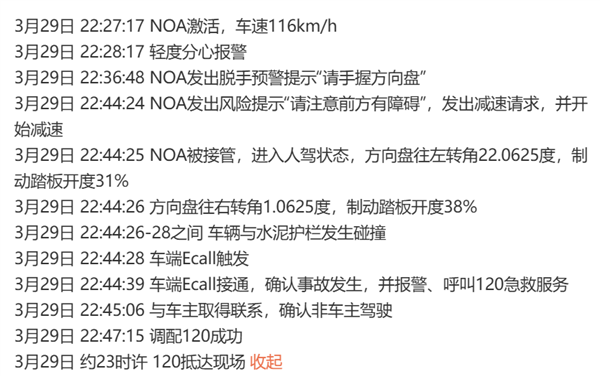

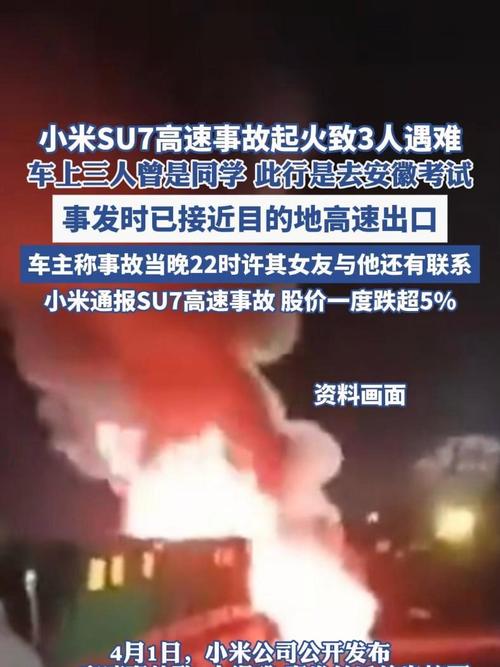

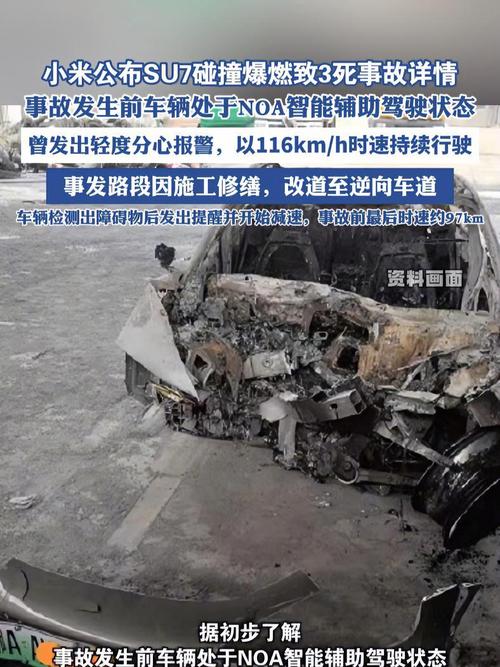

近期,一起事故在网上引发了广泛讨论。人们关注的问题包括施工方是否及时设置了路标、NOA提示是否发布得过于迟缓、刹车是否被完全踩下、电池起火的具体原因以及车门是否能够顺利开启。其中,关于智能驾驶系统的失效及其仅提前约2秒发出警报,引发了公众对智能驾驶安全性的广泛质疑。

该事故导致智能驾驶技术,原本被视为先进,如今却陷入公众质疑,许多消费者对其安全性产生了怀疑。智驾技术原本是汽车制造商宣传的重点,然而实际发生的事故却给公众带来了失望。

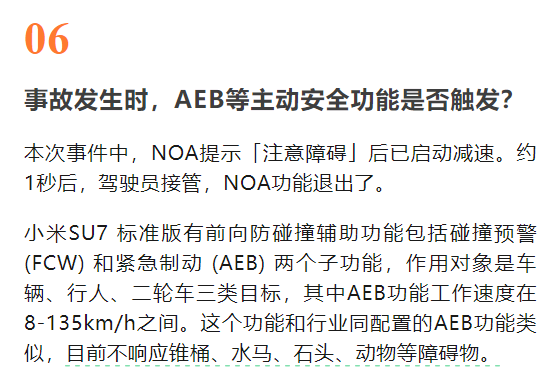

AEB系统的难点

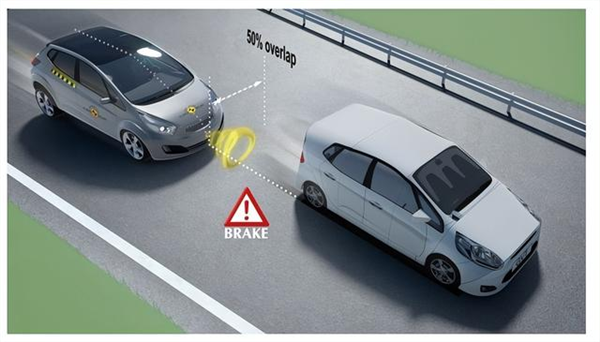

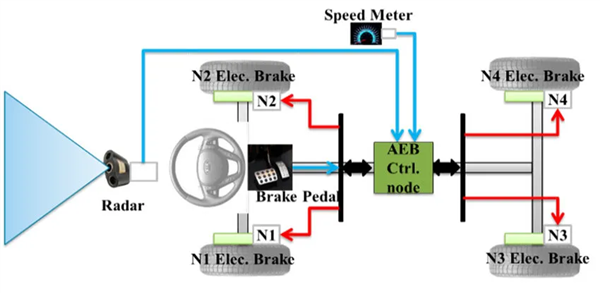

近期,智能车,尤其是AEB系统,被许多人过分推崇。然而,这一系统存在诸多不确定性。车企无法确保其应对所有紧急状况。虽然AEB刹车技术本身并不复杂,但难点在于如何避免误操作。例如,当系统面对路边行人时,需要准确判断其动态,以决定是否启动刹车。

因此,多数汽车制造商为追求安全,对自动紧急制动系统的设定采取了保守策略,其灵敏度较低,仅在确保安全的情况下才会介入,遇到不确定情况则将控制权交予司机。这一做法使得在部分紧急情况下,自动紧急制动系统可能无法迅速启动,从而对行车安全构成潜在威胁。

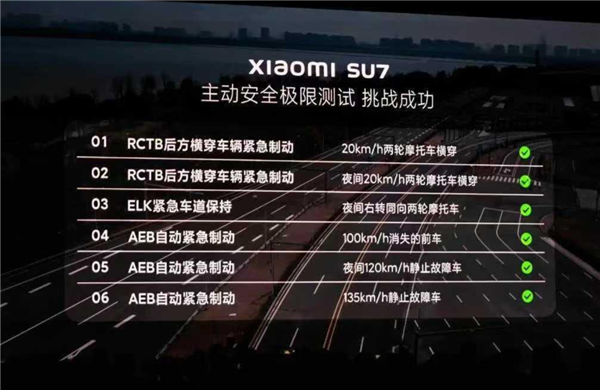

车企宣传的误导

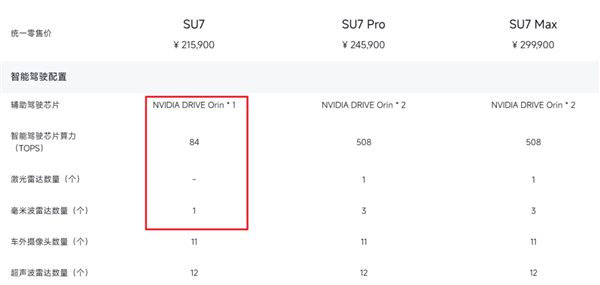

汽车制造商在宣传中常导致消费者对智能驾驶系统功能范围的理解产生混淆。在发布会上,他们通常只展示高端车型的成果,而关于低配车型的表现则很少详细说明。部分车企甚至将仅具备高速导航辅助驾驶功能的车型归类为高级智能驾驶,并且频繁提及零接管行驶里程等指标。

宣传内容误导了消费者,导致部分消费者对智能驾驶系统产生了过度依赖。他们中的一些人甚至认为智能驾驶的表现优于新手司机,却未认识到智能驾驶并非全知全能,这种认识上的偏差在一定程度上提升了交通事故的风险。

智驾使用门槛设置

近期,智驾领域事故频发,导致部分汽车制造商提高了使用条件。以乐道为例,用户需在完成100公里高速智驾后才可解锁城区智驾功能。高速行驶中发生智驾事故风险较高,特斯拉、蔚来、问界等品牌在此类事故中的人命损失尤为严重。

为确保行车安全,提议设置智能驾驶的行驶里程限制,并采取以人为基准而非车辆为基准的策略。若驾驶者并非车辆所有者,需对其是否通过相关考试进行核实。当前,针对智能驾驶时分心驾驶的处罚力度不足,难以充分约束驾驶行为。

低价智驾普及隐患

比亚迪、吉利、奇瑞等汽车制造商将智能驾驶技术应用于10万元及以下价位车型,加速了智能驾驶的普及进程。然而,这一现象也导致众多消费者成为智能驾驶的初体验者,他们对智能驾驶的认识和了解相对有限。

汽车制造商在推广智能驾驶技术之际,理应强调消费者需认识到智能驾驶仅作为辅助手段,驾驶过程中仍需保持视线集中,驾驶员始终承担着确保行车安全的首要责任。若忽视这一点,智能驾驶技术的低成本普及可能引发更多的安全隐患。

建立智驾安全共识

L5级全自动驾驶尚未普及,智能驾驶技术尚不能全面取代人工驾驶,这一观点应成为公众的普遍认识。汽车制造商不应过分夸大智能驾驶的功能,而应如实向消费者传达其技术限制。

消费者应理性对待智能驾驶辅助系统,避免无端依赖。车企与消费者需携手合作,方能提升智能驾驶在交通出行中的服务质量,确保行车安全。关于如何改进智能驾驶的宣传方式,以降低消费者误解,大家有何看法?