有个段子说,现在的年轻人“在上班和上进之间选择上香”,上海、广州、杭州各大寺院人满为患也就罢了,北京雍和宫甚至一度在工作日都会遭遇香客限流,这甚至都上了当季“热搜”。

然而,最近有研究发现,喜欢去科技馆的青年,往往也热衷于占卜算命、星座命理、烧香拜佛等诸般玄学。对玄学的热爱似乎并没有妨碍他们拥抱高科技,并对科学表达高度信心。

科学知识了解得越多 越愿意去算命

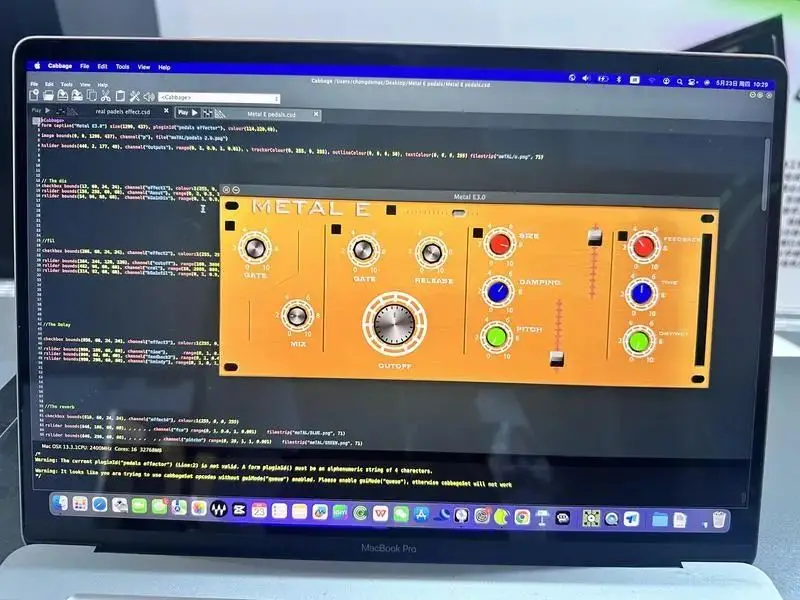

我们设计了一套问卷,用十几个题项来分别测度人们的玄学信念和玄学行为。当然,这里的玄学是当下的网络流行用语,与具有特定指向的魏晋玄学有关系但并不局限于此。

我们也相应地用最常用的量表测算了科学素质、科学信任、科学态度(认为科学可以解决我们面临的问题或让世界更加美好)以及去各类科普场馆的意愿。限于经费,问卷只是通过平台发给了 1000 名青年人。

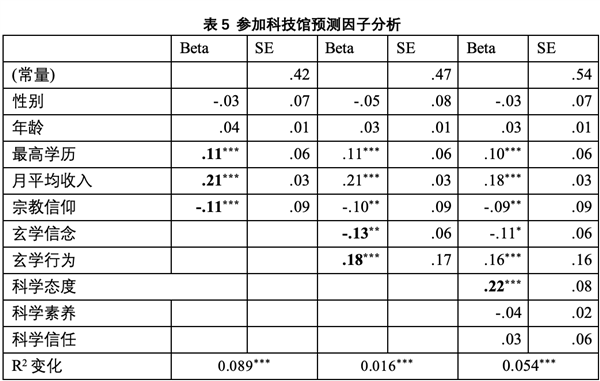

调查结果让人大跌眼镜,愿意去科普场馆居然与玄学行为显著相关,但却与科学信任及科学素质无关。相关数据还显示,如果一个人对玄学的喜爱真的上升到了信仰、信念的高度,他们去科普场馆的意愿也会下降。

此外,收入、学历较高人更愿意去科普场馆。这与通常的理解完全一致。

我们进行的调研及数据分析,并不能揭示因果关系,所以它并不能表明青年人参观科技馆是因为他们从事了占卜算命烧香拜佛等玄学行为,只能说明,参观科技馆与各种玄学行为,两者具有一定的关联。

这与此前我国台湾地区的一项研究有点一致。2014 年发表于《公众理解科学》上的论文表明,台湾地区公众对科学事实的掌握与其从事算命行为呈正相关,也就是说,科学知识了解得越多,越愿意进行算命。

研究者将此称为认知多语症,也就是说,不同类型的认知,可以并行不悖并相互影响。他们特别提醒,科学传播学者要基于文化敏感的视角重新思考科学在社会中的作用及其与其他形式的知识和信仰的关系。

数据本身不会说话,但基于这种文化敏感的视角,我们更愿意认为,从事玄学行为与参观科普场馆都可以为一部分青年人的迷茫焦虑情绪提供一种寄托感。

在感到焦虑迷茫的时候,很多人需要找到一种外在权威,既安慰自己也用来解释这个世界,而像占卜算命所代表的对神秘命运的尊崇一样,科学恰恰也提供了这种外在的可供崇拜权威。

美国学者的一项包含了两次调研的研究表明,科学既通过其逻辑分析思维削弱对上帝的信仰,也通过其对权威的推崇强化对上帝的敬仰。去过科普场馆的读者对此一定不会陌生。

大型场馆一定会有对航天成就的展示,小场馆也到处是慈祥而又威严地俯视观众的科学大家的画像。这些展示,与其说带给我们天文知识,不如说让我们更加敬佩科学给我们上天入地的能力。

由于在中美这样的大国,科学展示还经常承载着宣传国家科技成就的功能,这也意味着科普场馆中会有更多的凸显科学权威的展品。

也就是说,至少就我们的数据而言,科普场馆可能为青年人提供了一种外在权威来安慰自己和探究生活的意义。

从寄托权威到信任科学

当然说探究生活的意义,可能是一种过于理性化的表述。我们的数据中,玄学信念,也就是相信占卜算命真的可以参悟命运的想法,以及宗教信仰,与去科普场馆的意愿都是显著负相关(越有宗教信仰、越相信玄学,越不会去科普场馆)。

也就是说,青年人去科普场馆,可能和他们摆弄星象一样,都是一种下意识的行为。焦虑失落的青年人们,既会随手做点算卦或星象预测,又愿意去科普场馆感受一下科学的庄严伟岸。

我们的数据也表明,对科学的态度(认为科学可以让世界更美好,以及科学可以解决我们这个世界面临的问题)与参观科普场馆的意愿显著相关,这也说明这部分年轻人虽然会占卜算命,但仍然相信科学是让世界变得更美好的解决方案。

尽管如此,青年人对科学的信任(绝对值很高),以及他们的科学素质程度与参观科普场馆意愿却没有相关性,这一点蛮值得人思考。

就前者而言,科学信任与科学态度在影响参观科普场馆意愿上的不同效果,似乎说明,科学信任是长期形成的一种信念,人们不会因为信任科学而去参观科学设施或参加科普活动,但会为了肯定自己的态度而这么做。

科学素质高低与参观科普场馆意愿没有特别的关系,则与教育程度对参观意愿的正向预测形成对比,表明不是科学素质让人们去亲近科学,而更可能是教育长期施加给我们的科学高大上的信念让人们这么做。

对于科普场馆的经营者,这个发现可能会告诉我们,在中小学生和带娃家长这两个主动或被迫的、当然也是主要的科普场馆观众人群之外的参观者而言,他们到科普场馆不是为了探寻知识或提升自己素质的,而是为寻求科学带给自己感受。

多年以来,世界各地的科普场馆就发现,球幕影院或 4D 电影是吸引人们去或延长在馆时间的主要原因。

科学素质的多元认知

自“科学传播”这个学科诞生以来,提升科学素质就成了它的主要研究目标,美国学者米勒最先发展出来的科学素质量表也被世界各国科学界广泛采用。这个量表包含了基本科学知识、逻辑分析能力和对科学程序的熟悉程度。

我国到 2022 年为止,已经利用这个量表开展了 12 次全国公民科学素质测试。调查显示,2022 年我国公民具备科学素质的比例达 12.93%,比 2020 年的 10.56%提高了 2.37 个百分点,尽管绝对值仍然有待提高,但历次的调研都显示,增幅巨大,毕竟我们的起点很低。

然而,越来越多的发现表明,科学素质对人们态度和行为的预测,实际上是非常多元的。

学者们研究发现,掌握科学知识(利用构成科学素质的量表进行测试)的程度可以预测对科学总体的正面态度,但对具体的科学议题的支持程度,则要根据环境因素。

例如,在处于争议焦点的转基因议题上,公众总体的科学知识就不能预测他们对转基因的态度,而遗传学的知识也只能微弱地预测对转基因态度。

然而,对科学程序的熟悉程度(构成科学素质量表的另一个环节)则可以正向预测欧洲公众对转基因的态度。这似乎说明,在转基因这种激烈争议的议题上,人们在决定自己态度时,更多不会调用知识这种认知资源,而更多会凭着自己的本能的认知习惯。即便真的调用科学知识,也不一定是真的知识,美国学者 2019 年的研究表明,那些反对转基因最激烈的人们,往往认为自己拥有最高的转基因知识。

这一结果,同样出现在中国研究者的研究结论中。转基因作为一种被激烈争议的科技,似乎体现出科学素质在处理涉及情绪和立场有严重对立的科学议题方面作用受到限制。这在上面的研究中得到证实。

但多项研究表明,掌握科学知识程度在预测不那么有争议性的科技,如纳米技术的态度时就很有作用。而在气候变化高度争议的美国,科学素质的程度不但不能预测对人为因素导致气候变化的认可,反而会导致极化态度,也就是说,科学素质较高的人群中,极为认同和激烈反对人为原因造成气候变化的人所占的比例,就比他们在科学素质较低的人群中的所占比例更大。

我们苏州大学科学传播团队的研究也在呼应这些国际同行的发现。除了上述的科技场馆参观意愿研究外,我们也发现,公众的科学素质与他们愿意接种新冠疫苗、接种新冠疫苗加强针以及采纳环保低碳行为等没有关系。

相反,科学素质越高的人,在疫情期间反而越反对通过疫苗通行证(以接种疫苗的二维码作为进入公共场合的许可)来推动接种。公民的科学素质只能微弱地预测他们对各种新冠起源阴谋论的抵制。

我们的研究,与国际同行的发现一道,指向了“科学素质越高,人们越会采取科学理性的行为”这种缺失模型的不足。

传统的缺失模型在科学素质与科学行为之间划上了等号,并因而把科普活动的目的等同于提升公民科学素质(而很多人理解的科学素质,其实还是各种科学知识),这忽视了考察科学认知的很多维度,比如科学素质越高的人,可能是有更多机会与科学打交道的人,他们对科学的主流意见(如认同转基因的安全性,认同人为因素导致气候变化,认同接种疫苗的安全性和有效性等)的遵从,可能是源于他们对科学家群体的信任或者对科学有一种更强的依赖感,而非科学素质本身,尤其不是科学知识导致了他们的意见与行为。

区分这一点很重要,因为这说明,行为习惯或情感因素,而不仅仅是学习科学知识带来的理性认知,同样容易使我们做出科学的决策或遵从科学权威的行为。

当然,尽管那么多研究都表明科学素质不是促成我们科学与健康行为的唯一的万灵药,但这并不表明以提升公民科学素质为己任的现有科普工作没有意义,而是说明,在互联网让获取知识更加便利的数字化时代,科普工作要把重点从向公众传递知识转移到培养人们逻辑分析能力和批判能力上来。

传授固定的知识,尤其是以僵硬的方式传递这些知识,很可能不会培养人们的批判分析能力,反而会弱化它们。此外,科普也应该更加重视培养人们对科学的亲近感。

公众更多地以各种方式参与科学与科学家以更多方式走进社区,是培养这种亲近感的必要条件之一。

国外的研究其实发现,让公众愿意参观科技场馆的重要原因之一,是可以看到并与科学家进行交流。在这一点上,目前国内的科普界尚有很多工作可做。

参考文献

[1]Shein, P. P., Li, Y.-Y., & Huang, T.-C. (2014, Oct). Relationship between scientific knowledge and fortune-telling. Public Understanding of Science, 23(7), 780-796. https://doi.org/10.1177/0963662514522169 ↑

[2]Johnson, K. A., Moon, J. W., Okun, M. A., Scott, M. J., O'Rourke, H. P., Hook, J. N., & Cohen, A. B. (2019). Science, God, and the cosmos: Science both erodes (via logic) and promotes (via awe) belief in God. Journal of Experimental Social Psychology, 84, 103826. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103826 ↑

[3]Sturgis, P., & Allum, N. (2004). Science in Society: Re-Evaluating the Deficit Model of