近期,英国《卫报》的一篇文章引起了公众的广泛关注。文章的核心论点犹如投入宁静湖面的巨石,引发了人们的深思:频繁使用手机是否真的会对大脑造成损害?这一议题与人们的日常生活紧密相连,同时也是一个备受争议的热点话题。

目前,众多神经科学家与心理学家持有不同见解。他们普遍认为,所谓的“科技恐慌”缺乏实际依据。例如,牛津大学的安德鲁·普日比尔斯基教授明确驳斥了公众的误解。这一观点并非无中生有,而是众多学者经过深入研究得出的结论,为那些轻信手机使用损害大脑的公众提供了新的思考角度。一些低质量研究有意迎合公众对科技的偏见,它们仅从片面角度进行夸大解释,旨在吸引注意力以获取更多研究资金。此类现象在学术界并不鲜见,公众应保持警惕。

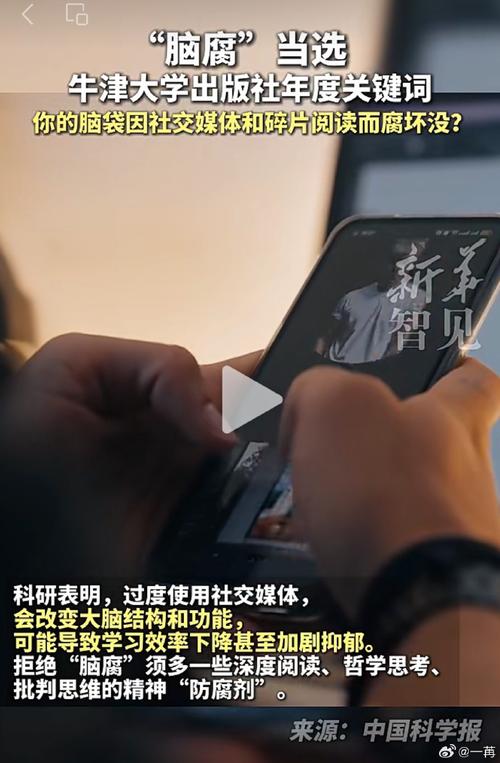

大众担忧的源头

公众对网络世界对大脑结构的影响表示忧虑。这种忧虑源于何处?受到一些被炒作的研究与报道的影响,一种观点逐渐兴起,即频繁使用手机可能损害专注力和记忆力,甚至可能降低智商。然而,这一结论是否经得起推敲?缺乏坚实的科研支持,仅凭一些带有偏见的个别研究和媒体的过度渲染,就导致公众深信不疑。这种盲目信任的现象普遍存在,暴露出公众科学素养亟待提升的现实。类似情形如有人一提及某物有害,便不加思考地全盘接受,而不去挖掘事实真相。

儿童数据研究成果

2023年,普日比尔斯基教授及其团队开展了一项规模庞大的研究。该研究对约12000名9至12岁美国儿童的数据进行了分析。借助fMRI等先进技术,他们对儿童在执行任务时的脑部活动进行了扫描。研究发现,屏幕使用时间并未对儿童大脑的“功能连接性”造成影响,同时对心理健康自我报告也未产生不利影响。这一发现具有重要意义,反驳了先前关于儿童玩手机对大脑发育有害的推测。该研究成果提示我们,有必要重新评估对儿童使用屏幕的既有认知。众多家庭对儿童电子产品的限制过于严格,可能源于对错误观念的误解。

网络对年轻人幸福感的影响

从宏观层面分析,存在众多新见解。在拥有高速互联网和上网手机的家庭中,年轻一代的整体幸福感显著提升。这一发现颠覆了人们普遍认为网络仅带来消极影响的传统观念。这种现象可能与年轻人通过网络获取知识、维持社交互动等正面效应有关。在现代社会,互联网成为众多年轻人获取信息、社交互动的关键途径。若仅将网络与负面影响等同起来,则显得过于片面。例如,许多偏远地区的孩子通过互联网接触到丰富知识,拓宽了视野,这正是互联网正面效应的例证。

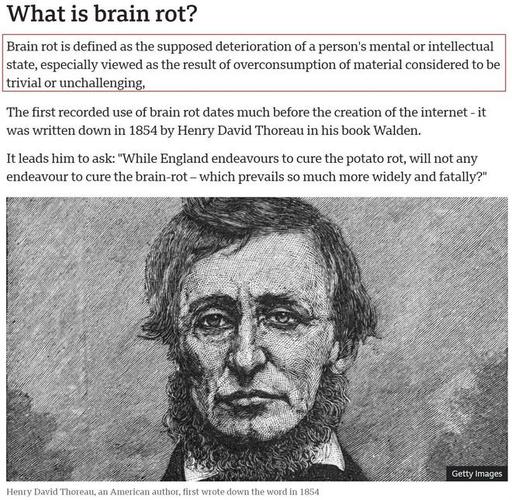

早期“科技危害论”溯源

2005年,一项研究宣称电子邮件使用对智商的负面影响超过吸食大麻,引发了“科技危害论”的讨论热潮。这一观点当时引发了广泛关注,并持续被媒体报道。尽管该研究结论可能存在严重偏差,但其在当时却得到了广泛传播,反映出当时对类似研究缺乏严格的科学审查。这一案例成为警示,表明目前网络中许多关于科技危害的说法可能源自缺乏科学支撑且被不当宣传的研究。

手机使用负面影响的局限性

奥马拉提出,“问题性互联网使用”的研究存在诸多不足。先前有关“问题性互联网使用”可能引发大脑结构改变的研究,未能明确二者之间的因果关系,因为大脑结构本身处于不断变化之中。同时,现有研究显示,手机使用的负面影响通常是暂时的。例如,有研究指出,仅五天不接触电子设备,人们的情商和社交能力就能显著提高。此外,该研究设有对照组,说明通过合理控制,手机带来的负面影响是可以减轻的。这一发现促使人们反思,对待手机使用,应追求合理掌控而非全盘否定。

当前,读者们是否对频繁使用手机有了新的认识?是否认为先前对手机使用的顾虑显得过于夸张?欢迎点赞并分享您的观点,亦可在评论区分享您的见解。