重大突破诞生

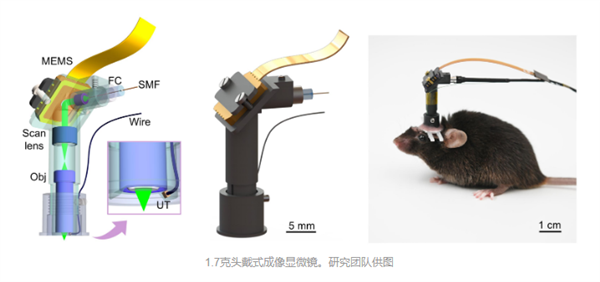

近期,中国科学院深圳先进技术研究院的研究团队在科研领域实现了重要突破。报道显示,至3月24日,该团队已成功研制出一种重量仅1.7克的便携式头戴显微镜。这一轻便仪器的问世,代表我国在该领域的研究迈上了一个新台阶,并为大脑研究的进一步发展提供了新的机遇。

该头戴式显微镜的研发过程充满挑战,科研团队历经无数实验与探索,最终实现了技术上的重大突破。这一突破性成果,宛如为大脑研究领域打开了一扇全新的大门,预示着在探索大脑奥秘的道路上,我们有望实现更多创新性的成就。

功能优势突出

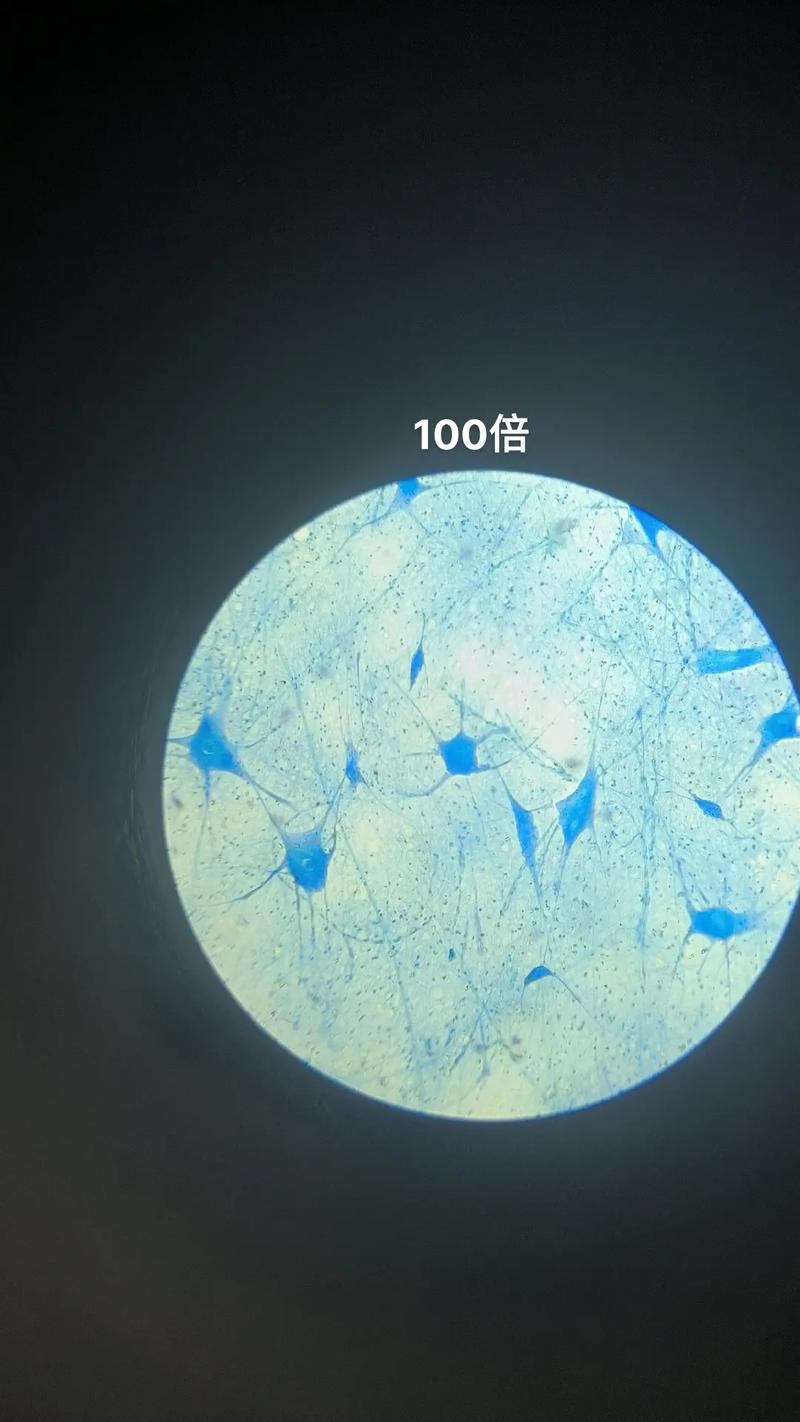

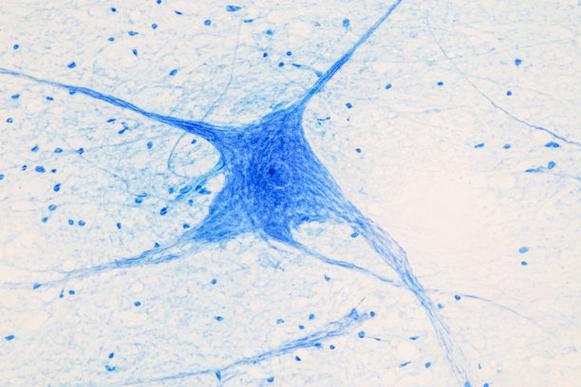

该微型显微镜性能卓越,分辨率高达1.5微米,成像频率为0.78赫兹,视野覆盖面积为400微米乘400微米。这些特点使得设备能够同步捕捉活动小鼠的神经元活动与血氧代谢,实现高时空分辨率的成像。

该设备依托于先进的系统硬件和算法创新,已精确捕捉到大脑血氧代谢的图像。此外,它还能实时跟踪神经元钙信号的变化。这些功能为神经科学研究提供了宝贵的数据,有助于科研人员从多维度、深入探究大脑运作原理。

实验结果优异

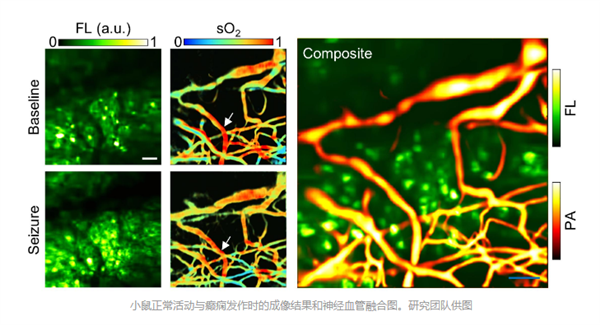

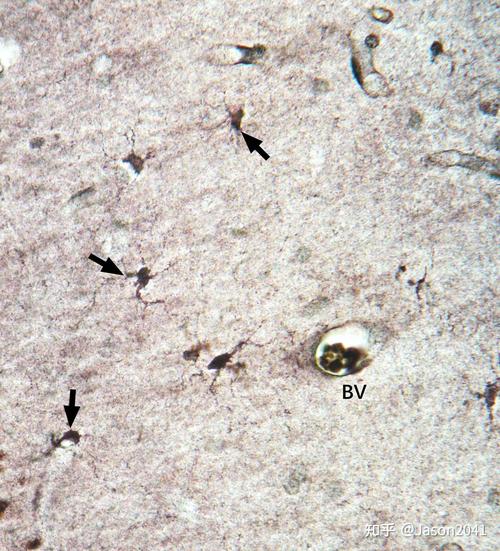

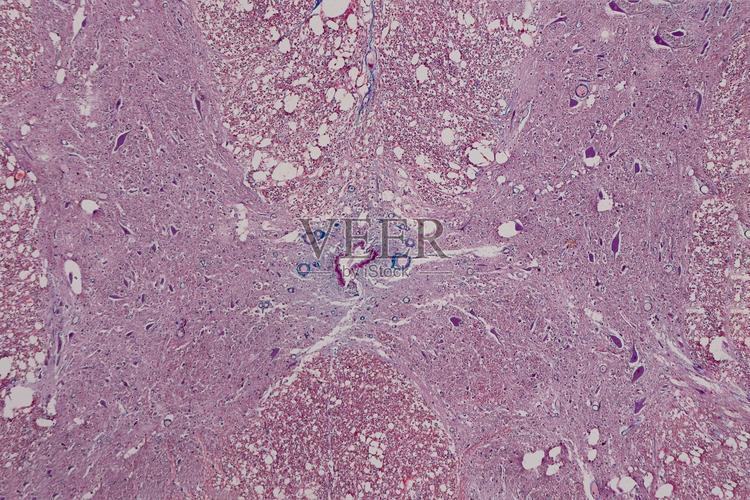

研究团队在小鼠日常活动期间,对脑功能与脑疾病成像进行了实验,旨在对设备性能进行评估。实验中,小鼠在经历全身性缺氧及局部身体感觉刺激时,其神经血管调节状况得以清晰展现。实验收集的数据充分证实了该技术在神经血管耦合成像研究领域的显著应用价值。

研究人员强调,此类结果的清晰展示对于研究大脑在不同状态下的反应至关重要。这些发现为深入分析大脑在多种疾病及特定情境中的变化提供了新的路径,同时也为后续研究打下了稳固的学术基石。

临床意义重大

研究团队在小鼠癫痫模型实验中取得了显著进展。实验发现,癫痫发作前,神经活动强度降低但频率升高,这引起了血液中氧气消耗量的上升和部分血管异常扩张。这一关键发现为癫痫治疗提供了新的治疗时机,为干预提供了宝贵的时间窗口。

癫痫治疗领域有望迎来新的进展,医生将能更早地介入治疗。这一策略旨在提升治疗效果,减轻癫痫发作带来的损害。该研究成果对于临床实践具有显著价值,可能为医学界开辟全新的治疗途径。

未来性能优化

刘成波研究员,现为中国科学院深圳先进技术研究院成员,他指出,研究团队将致力于提升头戴式显微镜的性能。他们计划拓宽成像区域,并提高成像的深度与速度。同时,团队还将研究多光子荧光显微成像等额外的成像技术。

该措施旨在迎合更广泛的科研需求。科技的进步及研究领域的拓展,使得科研工作者对设备性能的期望不断上升。性能的增强将使该显微镜在更多应用场景中发挥其优势。

脑机接口展望

研究团队计划在脑机接口领域进行实验,采用头戴式成像技术对灵长类动物进行观察。他们专注于研发一种非侵入性的脑功能信息获取技术。该技术基于神经血管耦合原理,能够精确解析大脑活动。此成果有望为阿尔茨海默病、卒中等脑部疾病的治疗和干预提供科学支持。

该技术有望促进脑科学及临床研究的发展。它可能有助于提升脑部疾病早期症状的识别效率,进而为患者带来更迅速、更高效的诊疗方案。在脑部疾病治疗领域,这项技术的潜在价值引发了广泛的争议与讨论。