智能驾驶宣传疑云

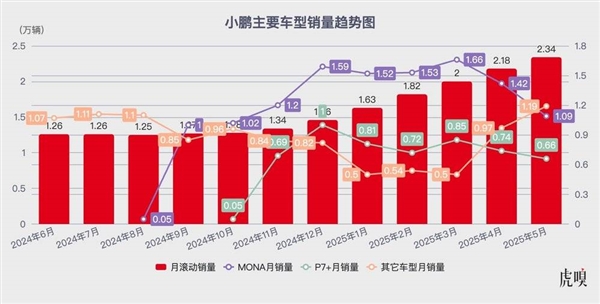

近期,4月8日,快科技报道的消息使得公众对智能驾驶的安全性产生了浓厚兴趣。新能源车企业运用“全场景智能驾驶”和“零接管”等前瞻性宣传语来促销产品。在发布会上,车企展示了高端车型先进的智能驾驶功能以吸引消费者。然而,这些宣传手段与实际效果是否相符,引发了广泛讨论和争议。

目前,汽车企业的营销手段愈发夸张,有时甚至超过了科幻电影的想象。这导致消费者对智能驾驶的实际性能产生了误解。这种宣传与现实之间的巨大差异,引起了公众对车企营销目的的疑虑。人们开始担忧车企是否将消费者的安全放在次要位置。

消费者体验落差

在车企举办的发布会上,顶配车型的卓越表现吸引了大量消费者关注。然而,不少消费者在购买配置较低的车型后,感到实际体验与预期存在较大差距。部分消费者在提车后,发现智能驾驶功能显著削弱,与宣传时的强劲表现不匹配,所谓的智能驾驶功能实际上只是经过营销美化的“半成品”。

在常规驾驶场景中,消费者原本对智能驾驶技术抱有提升便利性和安全性的期望。但现实中,故障频发。这种现象不仅影响了消费者的使用体验,也让他们对智能驾驶技术产生了质疑,觉得车企的宣传与实际效果存在较大差距。

技术分级被模糊

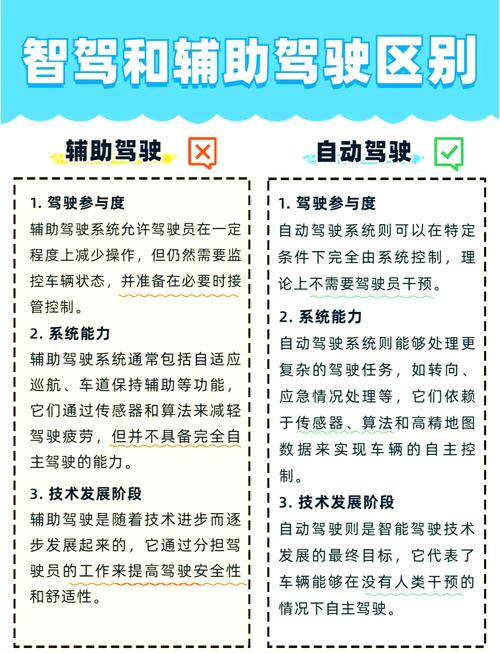

3月29日,小米在重大事故声明中指出,根据我国《汽车驾驶自动化分级》标准,自动驾驶技术分为L0至L5六个等级,其中L0至L2级仅作为辅助驾驶系统存在。然而,众多汽车厂商在宣传中存在概念混淆的现象。

部分汽车企业在宣传中营造出“双手无需操控”的假象,导致消费者被误导。更有过之,公司高层领导亲自为这种误导性宣传站台,使得消费者难以准确判断智能驾驶技术的真实表现,进而增加了使用该技术的潜在危险性。

车主认知偏差

调查显示,有62%的年轻司机错误地将“智能驾驶”等同于“自动驾驶”。然而,真正明白责任边界的司机比例仅为9%。这种误解具有极高的风险性,宛如一颗潜伏的定时炸弹,随时可能引发严重事故。

驾驶员对智能驾驶技术过度依赖,这导致他们在行车时未能保持足够的警惕,未能依照规定对车辆实施有效监控。一旦智能驾驶系统出现故障,极有可能造成重大交通事故,对驾驶员和其他人的生命安全造成极大隐患。

法规标准待完善

我国已确立《汽车驾驶自动化分级》的国家标准,但在实施和监管方面仍存在不足。汽车生产商的宣传举措存在误导嫌疑,现行法律对此类行为的规定不够严格,导致一些企业敢于过分夸大智能驾驶功能。

智能驾驶技术的测试及安全标准尚不完善。随着技术的飞速发展,迫切需要补充和细化相关法律法规。只有这样做,才能有效保护消费者利益,同时确保行车安全。

智能驾驶未来走向

智能驾驶领域存在诸多挑战,但从未来发展的角度来看,它无疑是汽车行业的关键趋势。为了达成这一目标,汽车企业、监管部门和用户必须共同努力。企业应诚信宣传,增强技术研发,保障智能驾驶系统的安全性和可靠性;监管部门应完善法律法规,加强监管力度;用户则需提高自身认知,正确使用智能驾驶功能。

智能驾驶技术预计将很快步入成熟阶段,届时将为公众带来更加便捷和安全的出行体验。在此之前,必须着力解决当前宣传与现实之间的不匹配问题。

业界广泛关注,监管部门应采取哪些具体措施来规范汽车制造商在智能驾驶技术宣传方面的活动?