近期,传闻新能源汽车可能被赋予能效标签,此消息在业界引起了广泛讨论。这一做法对新能源汽车市场可能产生何种影响?我们将对此进行深入剖析。

能效标识即将登场

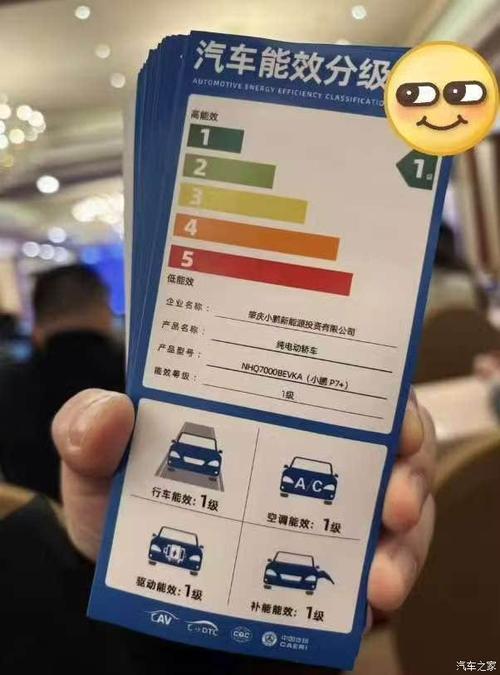

新能源汽车行业正快速进步,近期动态显示,能效标签有望纳入新能源汽车范畴。此标签与家电用标签相似,颜色从绿至红分五级,并细分为行车、空调、驱动和补能四大类别,形式上更为细致和专业。预计在不久的将来,部分车型将率先应用能效标签,消费者在购车时或许将获得新的参考依据。

权威程度有待考量

电车能效评级在权威性方面与电器能效评级存在差距。目前,并非所有车企必须参与评级,且评分较低车型可能不受认可。这种非强制性的评级机制可能导致评级结果陷入困境。专家指出,为提升评级权威性,政府可能需制定相关政策以加强约束。

部分车型表现优异

新能源汽车效能评价体系虽存在局限,但已有多款车型表现出色。例如,小鹏、乐道品牌的部分车型,以及大众的ID3、ID4.X和极狐的阿尔法T5等,在驾驶、制冷、动力和充电四个关键领域均达到了最高等级。这些车型在能效方面表现出显著优势。然而,其他多数车型在某一或某些方面存在不足,改进潜力十分可观。

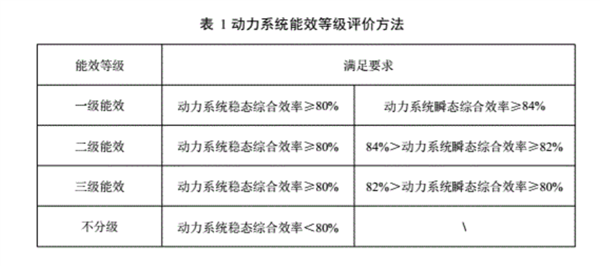

严格的评级标准

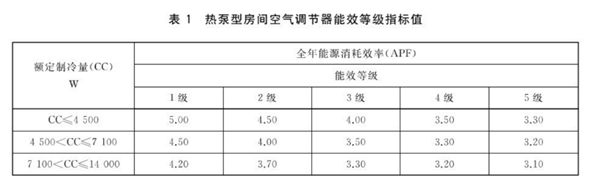

《纯电动汽车动力系统能效限定值及能效等级》对评级方法进行了详细规定。例如,若要达到一级能效,稳态效率需超过80%,瞬态效率则需达到84%以上。这一高标准要求,迫使汽车制造商在技术研发和车辆调校方面加大投入,以优化车辆的能效表现。

能效分级意义深远

实施能效等级制度旨在参考家电能耗等级划分的成功案例。首先,此措施能够将繁杂的能效指标简化,使消费者能够直观地认识到车辆的能效表现;其次,它能确立统一的标准,有效遏制虚假宣传。在家电领域,由于监管不严,厂商自行标注的能效值普遍偏高,新能源汽车的能效分级有望防止此类问题的发生。

行业影响值得关注

汽车领域的能效评级与家电领域存在差异。汽车产业已经建立了诸如CLTC和WLTC等严格的测试标准和参数,如百公里电耗,这有助于减少数据造假的可能性。本次能效分级不仅有助于消费者更清晰地认识能效,还旨在弥补空调和补能能耗标准的不足。根据目前的测试结果,参与评级的12款车型中,最低等级也是2级,这一事实充分说明了问题。您是否认为新能源汽车的能效标签能真正辅助您做出购车决策?欢迎在评论区留下您的观点。同时,请不要忘记为这篇文章点赞及转发!