2月6日,快科技报道指出,上海交通大学的研究成果令人振奋。该研究有望缓解糖尿病患者因频繁指尖采血所承受的痛苦。这一成就显著标志着糖尿病检测技术的重大进步。

研究团队合作成果

瑞金医院国家内分泌代谢病临床研究中心,由王卫庆教授领衔,携手瑞金医院医学芯片研究所与上海近观科技的陈昌研究员团队,在科研领域实现重大突破。该团队的研究成果已在线发表于《自然代谢》期刊,此次跨学科合作凸显了其卓越的科研能力。

本次合作集结了来自医学和科技领域的专家队伍。王卫庆教授领衔的医学团队拥有深厚背景,而陈昌研究员领导的科研团队在技术研发方面成绩斐然。双方强强联合,合力孕育出创新思维,为攻克糖尿病检测难题提供了创新性的解决方案。

无创检测新技术

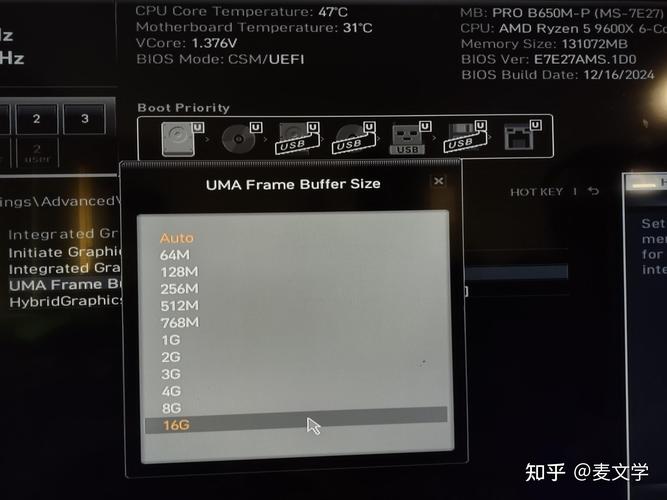

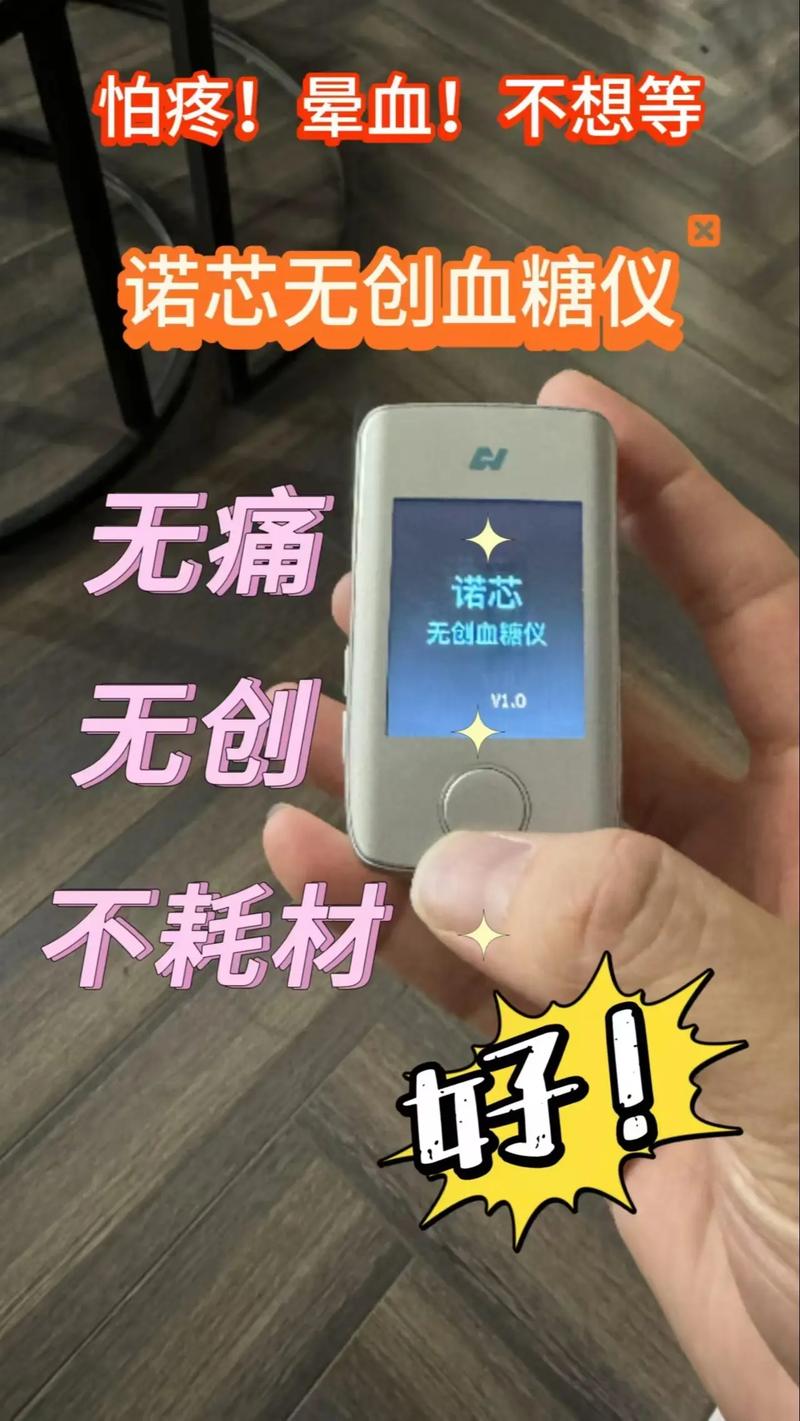

该研究运用了新颖的微空间偏移拉曼散射光谱技术。与传统的血糖检测手段不同,后者通常涉及指尖采血或静脉抽血,这些方法可能给患者带来不适和感染的风险。而该技术仅需患者轻轻接触检测设备的手掌部位,即可精确测定血糖水平。

该技术依托多通道拉曼光谱成像技术,成功实现了对皮下不同深度的高空间分辨率同步监测。同时,它显著减少了表皮背景信号的干扰。这一改进显著提升了血糖检测的信噪比,确保了检测结果的精确度和可靠性。因此,糖尿病患者得以享受到便捷且舒适的检测服务。

技术特点优势

这项技术显著特征是其非侵入性设计。相较于侵入性检测,它避免了穿刺和抽血,有效降低了患者的不适感及感染的可能性。对于糖尿病患者而言,频繁的侵入性检测带来的是沉重的负担,而非侵入性检测则能显著提高他们的生活品质。

该技术拥有卓越的空间分辨力和抗干扰性能,这保证了检测数据的准确性。在人体内部复杂的环境中,它能精确采集血糖数据,有效排除干扰,从而使测得的血糖值更贴近患者实际血糖水平,为临床治疗决策提供了坚实的数据支撑。

检测准确性数据

实验数据普遍证明了μSORS技术的精确度。应用该技术进行无创血糖检测所获得的数据,与静脉血糖检测数据相比,平均绝对误差MARD仅为14.6%,这一误差水平处于可接受范围内。深入分析显示,在无创血糖检测数据中,有高达99.4%的数据符合临床共识误差网格CEG(A+B)的接受标准。

数据显示,新技术的检测效果高度可靠。相较传统检测手段,其精确度相当出色,甚至在某些特定范围内更为突出。据此,患者与医者对新技术应用的信任感有望提升。

技术重大意义

王卫庆教授指出,μSORS技术的问世,堪称医工结合领域的典范。在科技不断进步的背景下,医学与工程学的结合,为解决医学难题带来了创新的观点与手段。

该技术在非侵入式血糖检测领域实现了重大进展。这一成就为糖尿病的治疗和管理带来了颠覆性的变化,预计将彻底革新现有的检测手段。展望未来,众多糖尿病患者有望从这项技术中获益,糖尿病检测的效率和精确度将显著提升。

未来应用展望

这项技术正逐步优化并逐步普及,预计将在众多医疗单位和患者中广泛使用。未来,糖尿病患者将无需频繁进行血液检测,只需将手部置于检测仪器上,即可迅速了解血糖水平。

在推广过程中,可能会遇到设备成本高和普及率低的问题。科研团队和相关部门需共同探讨并解决这些问题,以确保更多患者能够负担得起并实际使用这项技术。

请问您如何看待非侵入式血糖检测技术的普及时间?欢迎您在评论区发表您的观点。同时,期待您的点赞以及对该文章的分享。