信息筛选困境

在当前信息量激增的社会背景下,面对海量的信息资源,人工筛选信息的工作几乎变得不可行。人们每日接触的信息量以万计,人工筛选出有价值内容变得极为困难。传播学者陆晔提出,算法是解决这一难题的关键途径。缺乏算法推荐,不同年龄层和兴趣爱好的用户将接收相似的信息,比如老年人与子女可能看到相同的内容,这显然无法满足个性化需求。

近期,媒体技术迅猛进步,信息量呈指数级膨胀,大众在众多信息面前常感迷茫。算法技术的引入,为用户带来了定制化的信息筛选手段,使得他们能更轻松地接触到感兴趣的内容。以短视频平台为例,算法依据用户的观看偏好推荐相关视频,显著提升了信息获取的效率。

普通人参与公共生活

陆晔观察到,时代变迁中的一个显著特征是,普通民众开始涉足公共事务。在此之前,公共生活的参与者主要是专业人士或特定群体。而现在,随着短视频等新媒体平台的兴起,参与公共生活的门槛显著降低。例如,一些偏远村庄的生活画面通过短视频得以传播,对数百人的小群体来说,这也具有了非同寻常的意义。

随着老人去世,传统村落可能逐渐淡出人们的视野,然而,短视频平台记录了这些地方的生活点滴,为公共生活增添了色彩。同时,短视频平台也使得更多人有机会表达个人见解,参与社会议题的讨论,从而打破了以往信息传播和公众参与的界限。

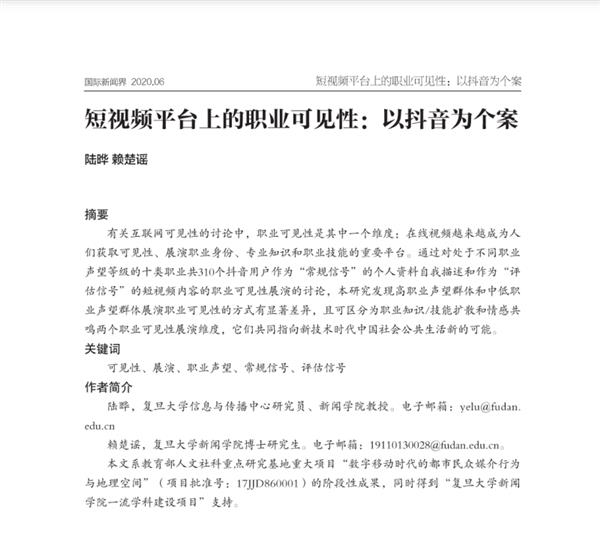

短视频职业可见性

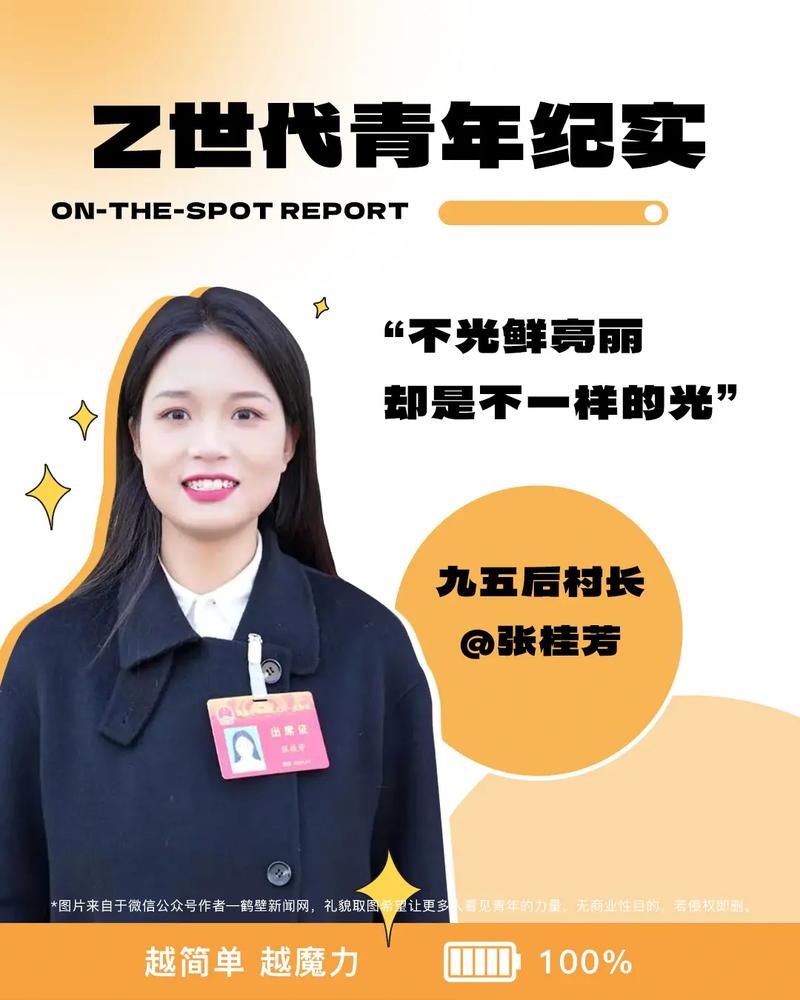

陆晔的研究专注于短视频的“可见性”问题。她的论文指出,短视频平台上的每个人都可以主动成为焦点,展示自己的职业形象。以往许多职业鲜为人知或了解不多,而现在,通过在短视频中分享工作日常和专业知识,各行各业的人们使大众对这些职业有了全新的认识。

例如,众多传统手工艺者通过短视频平台吸引了更多目光。这一正面影响不容忽视。在短视频平台上,从业者得以展示其职业风采。这不仅提高了职业的社会认同感,同时也为个人成长及行业推广创造了新的契机。

后真相时代剖析

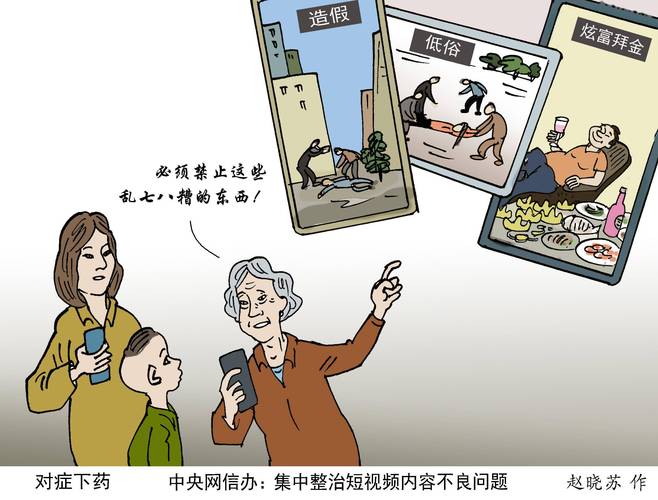

有人认为“后真相时代”是媒体变革导致“碎片化叙事”的产物,然而陆晔持有不同观点。她认为“后真相”现象是人为制造的,谣言背后主要受“利益”和“流量”的驱使。当前,社交媒体上充斥着大量虚假信息,部分人借助热点事件捏造事实,旨在吸引公众注意。

信息泛滥时期,辨别“后真相”变得更为困难。实际上,每位用户都有可能成为“公民见证者”。他们可以利用手机记录零散信息,进而拼凑出全面的事实。众多媒体亦采纳此法搜集真实资讯,以纠正谣言带来的认知误差。

理性看待算法争议

算法技术引发了两种截然不同的观点,一方视其为个人使用的工具,另一方则将其视为诸多问题的根源。然而,陆晔并不认同这种非此即彼的判断。她指出,即便在算法技术出现之前,社会也并非完美无瑕。尽管算法引发了一些问题,比如“信息茧房”,但同时也展现了其正面效应。

研究表明,与无算法的随机推荐相比,算法推荐的内容在新闻类别上呈现更多样性,这有助于用户发现平时难以接触到的新闻来源。对于“茧房”现象,我们应持理性态度,尽管需关注但难以彻底消除,且难以找到一劳永逸的解决之道。

人人参与塑造文化

在当前社交媒体去中心化的背景下,文化的形成与解读不再仅由传统媒体和学术精英主导。每个人都在文化的塑造与解读过程中扮演着角色。这表明,每个人的观点和表述都可能对文化的发展方向产生影响。以网络流行语的兴起与传播为例,它们展现了大众文化的新动向。

陆晔提出,当前阶段,公共生活中需要更多人的参与,共同构建和界定文化内涵。算法技术不仅为工程师所掌握,亦为公众所共享,因此,公众应积极参与算法相关政策的讨论和技术原则的制定,以便更好地融入算法与公共生活,促进社会生态的健康发展。针对新技术和新媒介的不足之处,我们的任务是限制其不良影响,并推动其向积极方向发展。