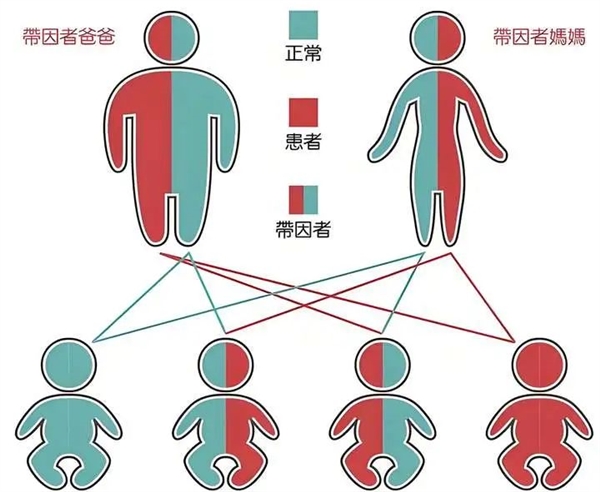

近亲繁殖普遍

动物界中,近亲繁殖的实例比多数人所认知的要广泛得多。多数人可能认为动物会像人类一样主动规避近亲配对,但实际情况并非如此。以小型啮齿类动物群体为例,近亲繁殖现象时有出现,且它们对此并无明显抗拒。这一现象已引起众多生物学家的兴趣,促使他们投身于相关领域的研究。

研究数据表明,部分动物群体中,血缘亲近的繁殖比例已超过30%。这一现象引发了人们的好奇,既然近亲繁殖可能带来风险,为何它在自然界中如此普遍?或许,这背后存在着人类尚未完全理解的生存策略。

繁殖机会考量

近亲繁殖虽存在多种潜在风险,诸如引发近交衰退,导致后代易患多种先天性疾病。但此做法亦有其显著优势,即扩大了潜在伴侣的选择范围。对于生存环境恶劣或种群数量有限的动物,寻觅合适的非近亲伴侣实属不易。

山区的小型兽类活动区域受限,当它们寻求配偶时,邻近的亲缘个体增加了繁殖的可能性。在无法觅得其他配偶的情况下,为了族群的生存,它们可能会采取近亲交配的方式。尽管在繁殖难题面前,这种做法显得颇为无奈,但它实则源于生存与繁衍的内在本能。

植物近亲情况

植物间的近亲繁殖现象往往未引起广泛关注。植物在寻找配偶时较为被动,主要依赖风、昆虫等自然媒介进行花粉传播,因此其近亲回避机制鲜为人知。然而,对于某些植物物种而言,近亲繁殖确实会减少授粉的成效。

某些兰科植物在花粉传播过程中,若发生近亲花粉在同一植株上的现象,其花粉管生长将受到阻碍,进而显著降低授精效率。这一现象揭示了植物在进化历程中已具备一定的近亲回避机制,但此类机制较为隐蔽,需借助科学研究方可揭示其内在奥秘。

近亲回避机制

众多动物已具备避免与近亲交配的内在机制。以哺乳动物为例,它们能通过气味识别来辨识并排斥亲缘关系,以此防止与近亲繁殖。此外,某些群居动物在幼崽成长至成年阶段,会将其逐出群体,促使它们寻找非亲缘的配偶。

有些动物的后代在父母陪伴下,会经历性成熟期的推迟。这种推迟有助于防止与父母或同辈发生近亲交配。这些防御机制是动物在漫长的进化历程中逐渐形成的,旨在最大程度地降低近亲繁殖可能带来的负面影响。

圈养环境影响

圈养条件下,多数高等动物原本具备避免近亲繁殖的机制。在自然环境中,它们会竭力避免与近亲交配,积极寻找血缘关系较远的伴侣。但圈养环境却颠覆了这一习性。空间受限导致可选择的伴侣数量大幅减少。

例如,某些被圈养的珍稀鸟类,被困于狭小的空间内,只能与同族近亲互动,最终只能选择近亲交配或与其他物种交配。这种受限的生活环境导致它们难以遵循自然繁殖习性,被迫作出违背本能的决定,这对物种的繁衍健康产生了显著影响。

繁殖平衡奥秘

生物间近亲繁殖与回避现象间存在一定程度的均衡,此均衡可能主要受种群内有害隐性基因的影响。若在近亲繁殖过程中,此类基因对种群发展产生显著影响,种群便可能进化出避免近亲繁殖的机制。

某些大型猫科动物种群中,若有害隐性等位基因积累至特定水平,个体缺陷出现的可能性上升,进而可能促使它们进化出更高效的近亲检测与回避手段。反之,若近亲繁殖对种群发展影响不大,这些生物可能不会演化出近亲回避机制。这一系列复杂的内在进化机制,值得进一步深入研究。

人们是否能够参考动物近亲繁殖及规避策略来调整自身基因,引发广泛讨论。期待各位点赞、转发,并在评论区分享您的观点!