在地震活动期间,某些区域居民能清晰感受到地面震动,而其他居民则毫无察觉,这一现象显得格外罕见。究竟是什么原因导致了这种现象?我们将深入探讨这一问题。

震感影响因素初解

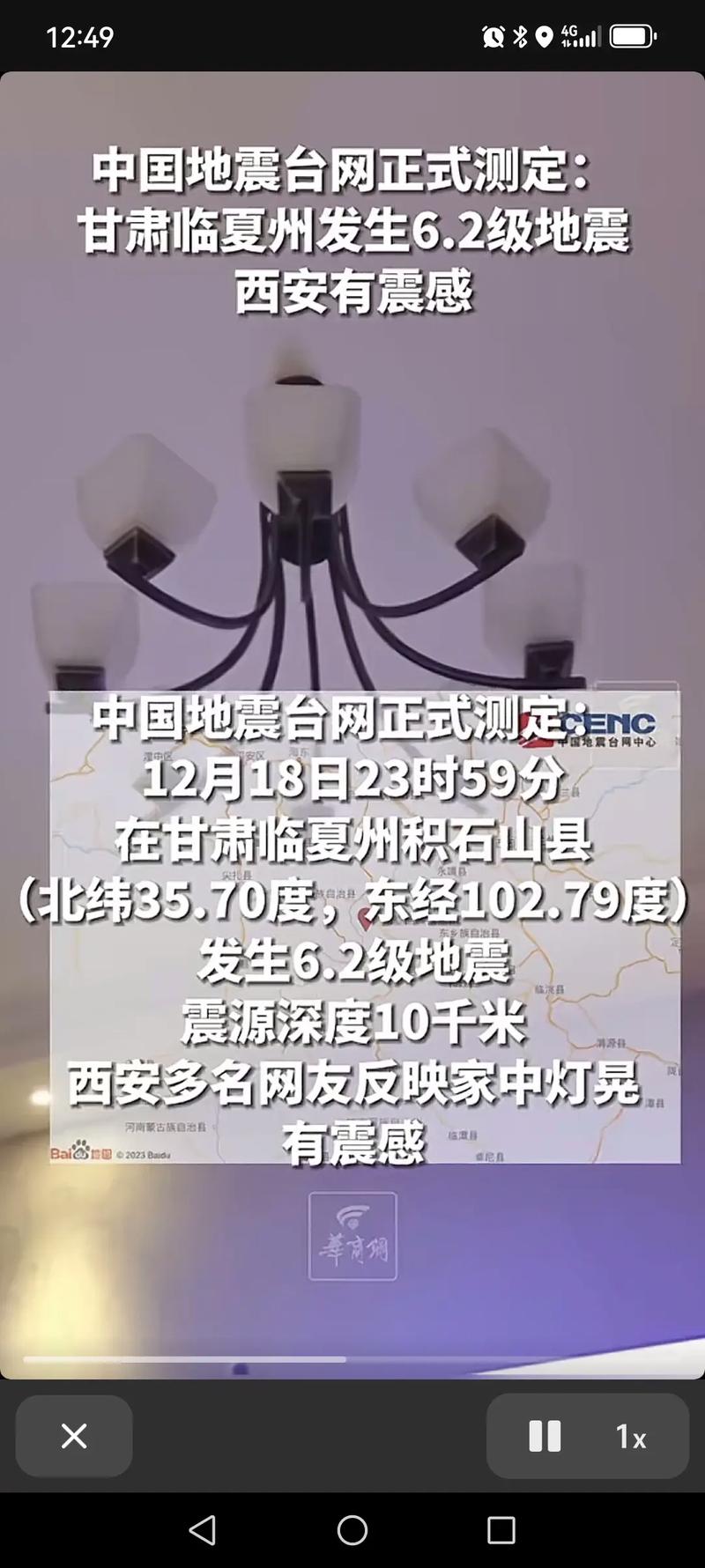

地震发生期间,地面会出现震动或摇摆现象。这种感觉的强弱受多种因素影响,如地震的震级、震源深度、震中距离以及地质状况等。通常情况下,在相同位置,若地震震级相同,震源越浅,震感通常越强烈。以浅源地震为例,即使震级不高,周边居民也可能明显感觉到震动。

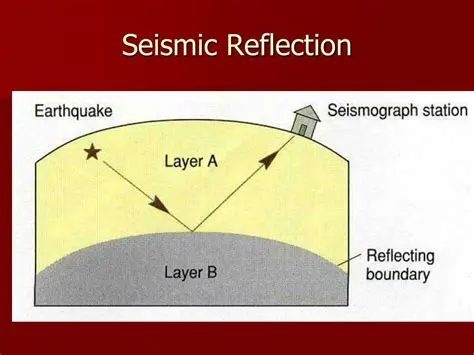

地震波类型繁多,对地面震动有显著作用。纵波(P波)传播速度快,最先到达地面,引发人体垂直方向的摇晃,对建筑物的损害相对较小;相对地,横波(S波)传播速度较慢,却可引起地面水平晃动,破坏力更强。

地质地貌影响显著

该区域的地质地貌特性以及局部地质构造对地震波的传播产生了显著效应。2021年发生的一次地震中,区域内不同的地质状况造成了震感体验的明显不同。在地震波穿越地球内部及地表的过程中,它们就像面临不同道路状况的车辆,不断受到各种干扰因素的影响。

地震波穿过深岩层进入浅层松软地层后,传播速度下降,振幅明显上升。故而,在同一区域内,尽管震中距离相近,但靠近松软地层的居民所感受到的震动强度,相较于身处坚硬岩石地带的居民,要强烈得多。

个人体质差别明显

地震发生期间,地面出现明显震动与晃动,此类现象会对内耳前庭系统产生刺激。当这种刺激超出个人承受范围,可能会引发不适。不同个体对加速运动状态的敏感度存在差异,这取决于体质、健康状况及耐受能力。以小地震为例,敏感的老年人群往往能明显察觉到震动,而年轻人则可能对此毫无感觉。

某些人对震动较为敏感,即使是微小的震动也能引起明显的感受;相比之下,有些人的体质较强,对震动的承受力较高,反应相对较小。另外,随着年龄增长或健康状况不佳,人们通常对震动更为敏感,而儿童可能因为注意力分散而难以察觉震动。

空间位置差异突出

地震发生期间,不同位置的震动感受存在明显区别。通常情况下,3级以下的地震,地面上的行人很难察觉,但住在高层建筑中的人可能有所体验;3至4级地震,户外活动的人中部分能够感受到震动,而身处高楼中的人震感更为明显。以汶川地震初期的轻微余震为例,街头行人并未察觉到震动,但高楼中的上班族却明显感受到了震动。

低层建筑对地震波的放大效果有限,因而震感不强。而高层建筑因共振现象,通常能增强地震波的放大,使得高层住户感受到的震动更显著。此外,建筑抗震能力的不同也会对震感强度产生影响。以钢筋混凝土结构建筑为例,与砖木结构相比,它更能有效吸收并传递地震能量。

人体状态影响感知

人的具体状态,如是否处于静止或清醒,对地震感知有显著影响。静止状态下的人通常比运动中的人更为敏感。以操场为例,跑步者可能未察觉地震,而静止站立者则可能感受到了地面震动。

在睡眠期间,人们可能难以立刻意识到地震的发生。许多案例显示,地震发生时,入睡者通常需要他人唤醒才能意识到地震已实际发生。此类现象表明,人的不同生理状态会对其地震感知能力产生显著影响。

综合因素共同作用

在同一区域内,震感体验呈现多样性,这一现象由多种因素共同作用所造成。地质状况、地形特点、个人体质、空间布局以及人体生理状况等因素相互交织,构成了人们对于地震感受的丰富性。这可以比作一场多声部的交响乐,其中每个因素如同一种乐器,协同作用,共同奏响出震感差异的和谐乐章。

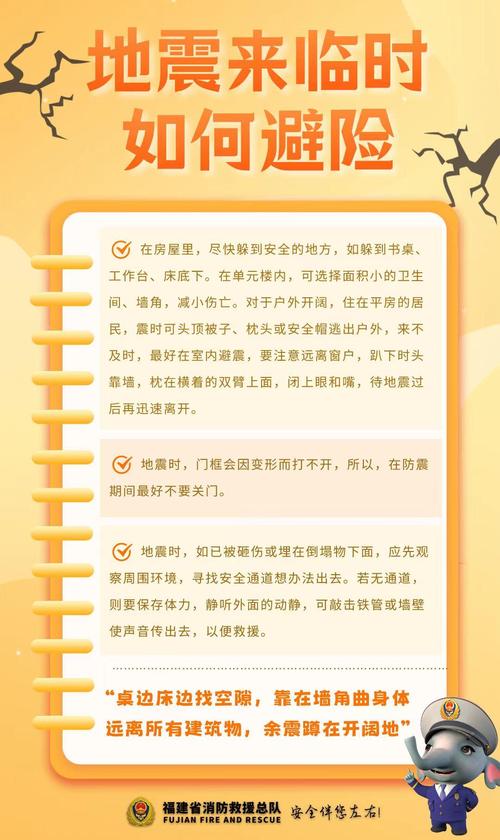

为了有效抗击地震并减轻其造成的损害,我们必须深入了解所有相关要素。比如,居住在高层建筑中的居民若能认识到他们可能感受到更强烈的震动,便能在日常生活中主动学习地震应对的相关技能。

地震发生期间,你所在区域是否经历了显著摇晃?有哪些因素可能引发你的剧烈震动感?欢迎在评论区分享你的个人遭遇,并别忘了点赞及分享此文!