实验真相

近期,研究人员实现了重大进展,阐明了姆潘巴效应的形成与温度计在液体中的放置位置有紧密联系。在相同水深处放置温度计时,冷热水间不会出现该效应;但若温度计放置深度存在微小差别,哪怕仅为一厘米,也可能误以为验证了姆潘巴效应。这一细致入微的实验观察揭示了新的见解,有助于解答人们长期以来对姆潘巴效应的困惑。

在先前对姆潘巴效应的实验中,研究者们未能精确调整温度计的放置位置,这一疏忽导致了实验结果的偏差。然而,最新研究已明确指出实验的关键因素,为后续研究提供了更为严谨的指导,从而有效防止了因放置不当导致的错误结论。

平衡态与温度

在恒定温度条件下,水分子的运动速度不尽相同,然而,整体动能呈现出特定的能量分布模式,这一状态被称作平衡态。通常,平衡态的评估依据是温度,温度的升高表明系统内更多分子拥有较高的运动速度。温度本身是一个表征粒子在平衡态下整体运动状态的抽象量。

在平衡状态下,温度具有明确的物理意义。然而,当系统处于非平衡状态时,这一概念不再适用。这种转变凸显了研究系统在探究不同状态性质时遭遇的复杂性。同时,这也为深入挖掘非平衡状态下的物理现象提供了坚实的理论基础。

弛豫过程

“弛豫”是物理学中的一个专业词汇,它指的是系统从非平衡态向平衡态转变的现象。这一转变不仅限于冷却过程,也可能包括快速加热。在处理非平衡态时,我们亟需全新的理论、方程和探究方法,以应对其中的无序性、粒子的快速运动以及剧烈变化。

把握非平衡态物理的关键在于研究弛豫现象。在这种状态下,对温度的传统认识已失去效用。科学家们需打破常规思维,建立新的理论体系来解释众多复杂现象。这一举措对物理学的发展产生了显著推动作用。

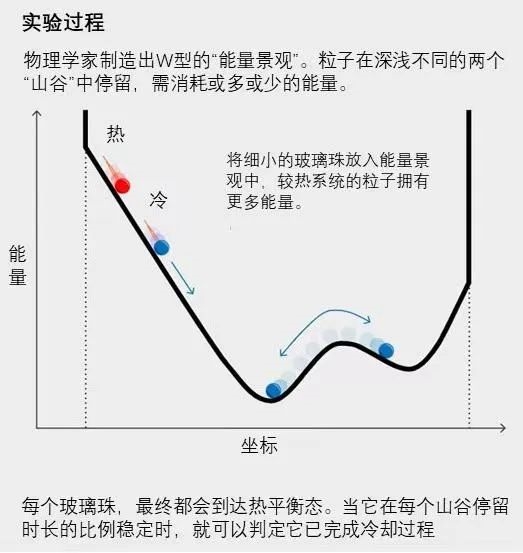

模拟结果

研究显示,随机粒子动力学模拟揭示,特定条件下,姆潘巴效应及其反向现象均可出现。在高温系统中,粒子能量较大,这允许它们在冷却时探索更多路径。在这些路径中,存在一种路径,能令系统比低温系统更迅速地达到平衡状态。

当粒子按照特定的时间比例转换至亚稳态或稳定态,这标志着冷却阶段的完成;在热力学系统中,粒子有时会迅速下降至最低点。通过这些模拟实验,我们得以直观地揭示姆潘巴效应的微观作用机理,并为其实验验证提供了理论基础。

强姆潘巴效应

在特定起始条件下,人们通常观察到热系统冷却较为缓慢。但通过精确调整实验参数,热系统内的粒子迅速进入预定的冷却终点,其冷却速度明显超过冷系统。这一现象被称作强姆潘巴效应。研究者们对这一现象已有先见之明。

姆潘巴效应的发现增进了我们对该现象的认知。该现象表明,在特定条件下,热系统冷却的速度明显超过冷系统。这一现象并非偶然,其背后隐藏着更为深奥的物理机制,亟待我们进行深入研究。

理论证明

物理学家这一群体倾向于理论研究,他们希望利用现有的非平衡态热力学理论来验证姆潘巴效应的真实性。通过应用热优超理论,他们对比分析了多种向量在热平衡状态下的差异,并据此推导出在所有单调势作用下,姆潘巴效应在有限时间内普遍发生的具体条件。

非平衡态热力学领域正迅速发展,研究者们在此背景下,在理论上全面验证了姆潘巴效应的确切存在。这一理论成就标志着物理学领域的一项重大进展,将姆潘巴效应从观测现象提升到理论高度,为后续研究与应用提供了稳固的理论基础。

各位,关于姆潘巴效应已被理论证实的现象,我想探讨的是,这一效应在现实世界中可能有哪些具体的应用场景?欢迎发表您的见解,点赞并分享这篇文章。