QS 往昔辉煌

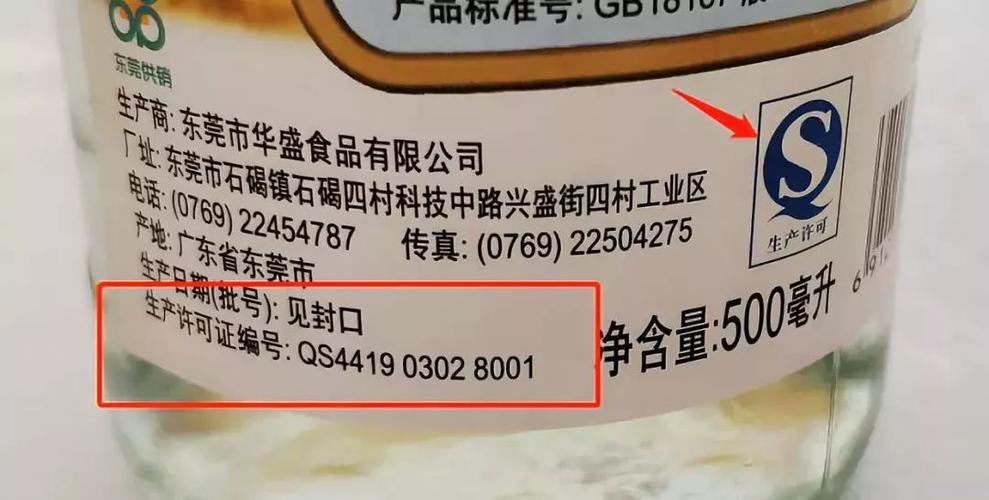

QS标志,这一在中国食品市场上闪耀多年的蓝白双色标志,见证了过去的质量安全承诺。自2004年起,该标志以“质量安全”的英文缩写形式正式启用,最初仅限于部分食品类别使用。至2005年底,其应用范围已涵盖全部28种食品类别。它的问世如同为食品增设了一道安全保障,消费者一旦见到这一标志,往往对产品安全性充满信心,这一举措极大地促进了食品行业的规范化进程。

自2004年起至2010年之前,QS标志逐渐成为人们心中的共识,众多企业以此为荣,消费者亦习惯以此为标准购买食品。这一标志见证了我国食品行业规模的持续增长,以及质量水平的稳步提高,成为食品安全保障的关键标志。

QS 含义转变

2010年6月1日,QS标志虽保持原有外观,但其深层含义已发生演变。该标志由“质量安全”的英文缩写更改为“企业食品生产许可”的拼音缩写。这一更动实质上体现了我国食品监管体系的优化和提升。监管部门对食品许可的理解更加深入,并强调在生产过程中确保食品安全。

当时消费者对含义的转变并未给予过多关注,然而,在食品行业内部,这标志着监管策略的一次转变。此次调整预示着食品生产许可的管理将变得更加严格和规范,监管重点将从单纯的质量安全检验,扩展至对企业生产许可的全面监管。

变革关键节点

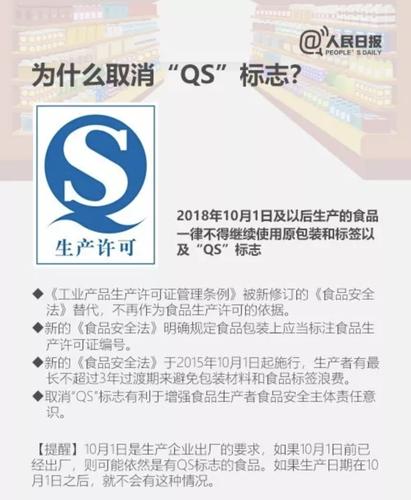

2015年标志着食品标识法规的重大转折。当年,《食品安全法》及其相关《食品生产许可管理办法》正式施行,明确要求以“SC”编码取代原有的QS标志。此次变革旨在监管部门推动下,建立更加科学和高效的食品监管体系。“SC”编码的引入,并非单纯的标识更替,而是监管理念和技术手段的显著进步。

监管部门为企业平稳过渡提供了三年的缓冲时间。在此阶段,企业得以合理处理库存中的包装物料,力求降低因标签更新引起的成本增加。此举充分展现了监管部门在管理上的温情关怀和对企业发展的支持。

SC 编码优势

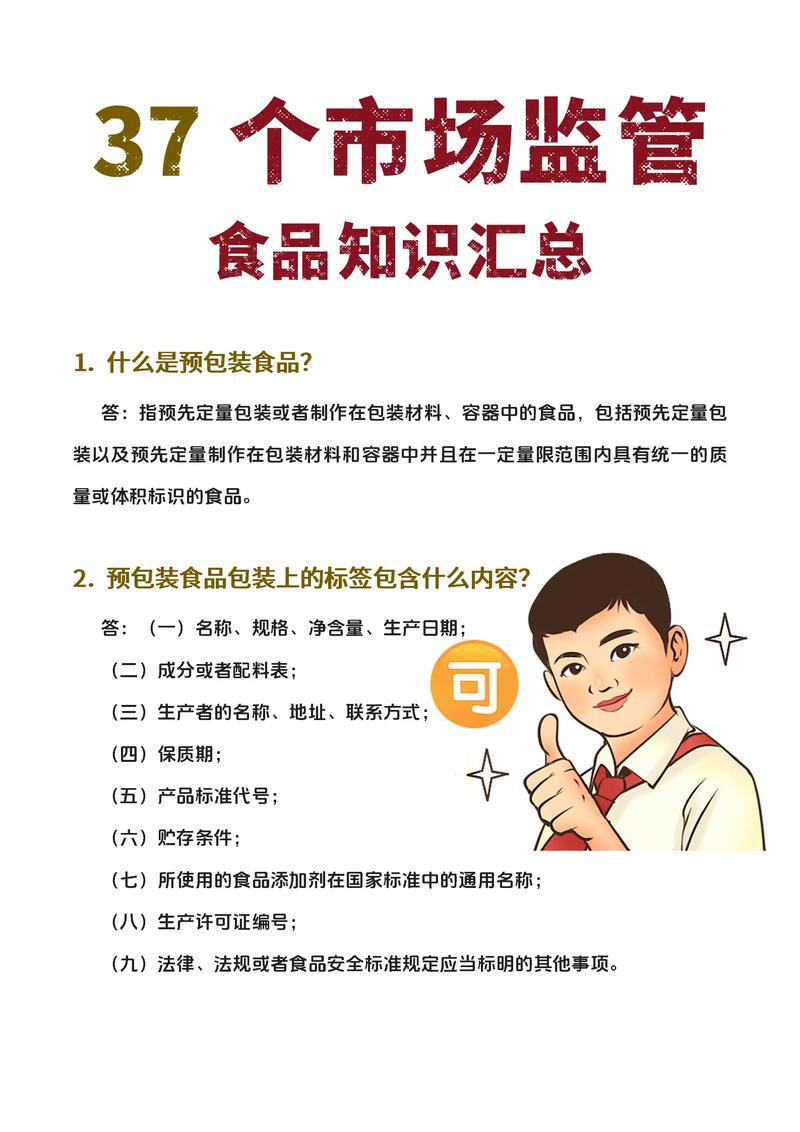

SC编码体系由十四位数字组成,被视为食品的“身份标识”。其中,前三位数字指示食品类别,便于消费者快速识别;接下来的六位数字则标明生产企业所在地,有助于追踪食品来源;最后四位顺序码与一位校验码共同确保了每个编码的独特性。

该编码系统确保了食品从生产到消费的全程可追踪。监管机构能够快速锁定食品的生产源头和具体批次等关键信息。在发现问题时,能够精确地召回问题食品,显著增强了监管效率。同时,消费者在购买食品时也能更加安心。

市场遗留情况

QS标志虽已停用多年,然而在若干小型超市或偏远地域,仍可见带有此标志的食品。此现象的产生原因多样。首先,部分企业可能在过渡期间生产的产品尚未完全售罄;其次,亦有可能存在某些企业违规继续使用旧包装。

这些食品带有 QS 标记,可能是过渡期内的合格产品。然而,也存在销售过期食品的风险。消费者在购买时难以识别,这提高了购买到不安全食品的几率。

消费与生产建议

为了保障食品质量,消费者在购买时应优先挑选带有 SC 标识的食品。这类食品具有可追踪特性,监管更为严格,一旦出现质量问题,处理也更加迅速。此外,面对带有 QS 标志的食品,消费者需保持警惕,并仔细核对生产日期等相关信息。

食品生产经营者需严格遵循新规定的标签标准,并迅速对产品包装标签进行更新。这一行为不仅是法律规定的义务,更是企业对消费者责任感的展现。企业需主动应对标签改革带来的变化,以优化其生产管理和增强品牌形象。

在日常生活中,您是否见过印有 QS 标记的食品?欢迎发表评论和留言。同时,点赞并分享这篇文章,以便让更多的人认识到食品标识的更新变化。