节日“快乐”争议

在互联网流传的说法中,端午节和清明节并不适合用“快乐”一词。实际上,“端午应说‘安康’而非‘快乐’”这一观点是在2015年才被广泛传播的。至于清明节,虽然古人认为扫墓时不宜过于欢乐,但这并不意味着整个节日都应避免快乐。

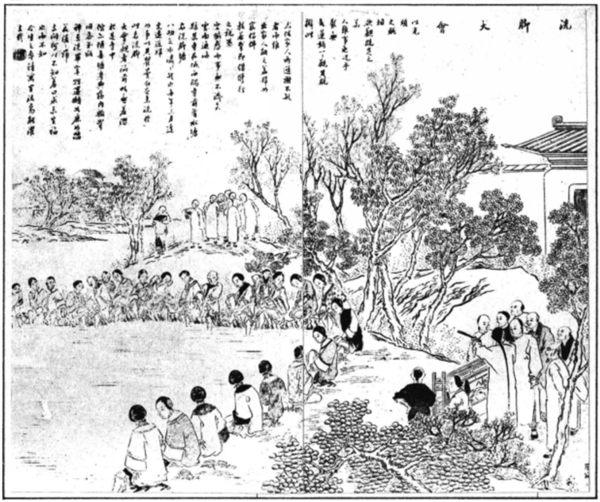

上巳节风俗

在古代,三月上旬的巳日被认为不吉利,需要采取驱邪除恶的措施。尤其在华北地区,春末时节,民众常结伴出城至河边沐浴,同时携带被认为具有驱邪功效的兰草。至东汉时期,这种在城外河边沐浴的风俗已普及全国,人们欢快地前往城郊游玩,沐浴和吹风之余,尽情享受游玩的乐趣。

介子推传说

《庄子》杂篇《盗跖》中提及,介子推曾割股以供晋文公食用,然而晋文公却遗忘了他的恩情。介子推因此愤怒,最终抱树自焚。至东汉时期,太原地区及周边一带,有人将介子推的故事与生活习俗相结合,认为食用冷食能够使他心情愉悦。出于对神灵的敬畏,当地将冷食的习俗延续至一个月之久,由此导致众多体弱老人与儿童因饮食不当而丧命。

冷食风俗争议

东汉时期,众多显赫人物借助行政手段,试图遏制民众一个月内不食冷食的迷信做法。尽管法律条文有所约束,但民众的恐惧并未因此消减。这种断火一月的风俗至少延续至晋朝。这一现象揭示了民间习俗与官方政策之间的对立与摩擦,同时也彰显了民众对传统习俗的坚守与崇敬。

皇帝诏令背后

唐高宗颁布了《不许临丧嫁娶及上墓欢乐诏》,明令禁止在墓地跳舞。然而,在扫墓之外的时间,皇帝及众多士大夫均热衷于娱乐。史料记载,皇宫中曾举办过多次寒食、清明期间的运动会。由此可以看出,官方对于节日中的不同场合持有不同的态度。

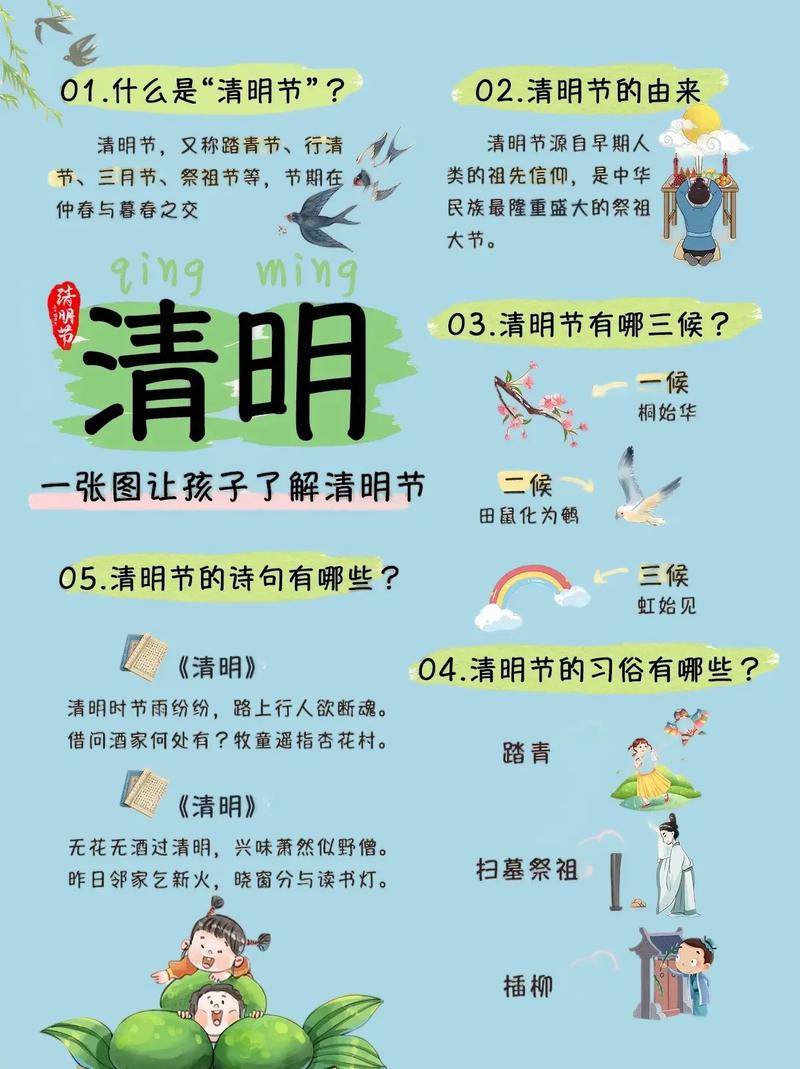

清明融合发展

自宋代起,寒食节禁火的习俗逐渐减弱,提及“寒食”的频率也显著降低。原本仅作为节气的“清明”节,如今融合了上巳、寒食两个古老的节日,其习俗包括祭扫和多种娱乐活动。因此,在古代,人们普遍接受在清明节互相表达快乐祝福。

关于古代清明节兼具祭祀与休闲的传统活动,公众意见不一,是否应在当代继续传承,引发热议。诚邀大家参与讨论、点赞及转发本篇文章。