清明时节,话题标签#假期休息的真谛并非仅仅是睡眠#迅速攀升至热门话题榜,激起了网友们的热烈讨论。关于如何让假期休息达到最佳效果,不同意见激烈交锋。

热议焦点话题

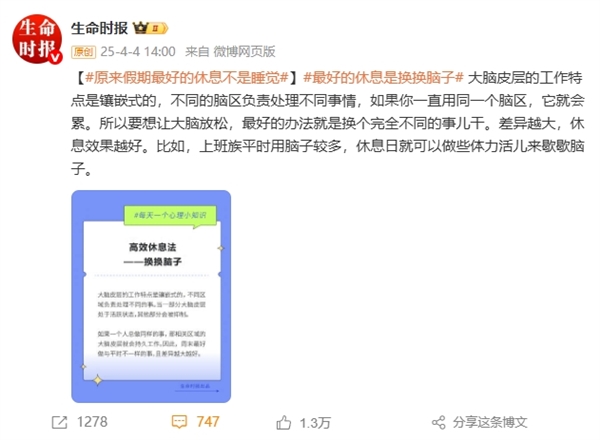

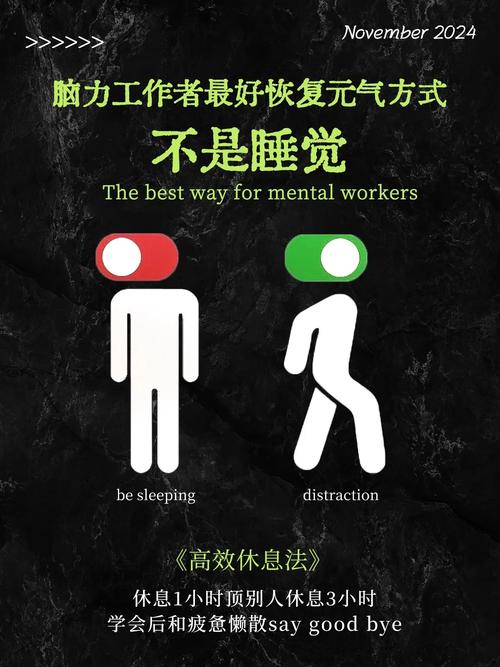

清明期间,该话题迅速引发网友热议。生命时报官方微博指出,最佳的休息方式是转换思维活动,这是因为大脑皮层以镶嵌式方式运作,连续使用同一脑区会导致疲劳。因此,从事差异较大的活动,休息效果更佳。这一观点提出后,网友们的看法各异。

部分网友对“上班族利用休息日从事体力劳动以缓解脑力疲劳”的观点表示强烈反对。有人抱怨平时已经用脑过度,假期身体却还要承受劳累;另一些网友自嘲自己像牛马一样,体力劳动永远做不完,只想在休息时放松。甚至有疑似教师身份的网友提出疑问,面对情绪、脑力和体力三方面的劳动,他们不知道如何有效休息。

科学研究依据

巴黎大脑研究所Mathias Pessiglione团队的研究取得显著成果。研究发现,在用脑时,大脑外侧前额叶皮层(lPFC)会积累“代谢废物”谷氨酸。这一区域是认知控制的关键。谷氨酸的积累导致lPFC激活所需“成本”上升,进而可能引发认知疲劳。

谷氨酸在脑部功能中占据关键地位,尤其在脑力活动强度较大时,其含量会持续增加。当积累到一定水平,人们会体验到类似电脑死机的现象。这一现象从科学视角阐释了为何不宜长时间集中使用同一脑区,从而为大脑休息理论提供了坚实的依据。

有益休息方式

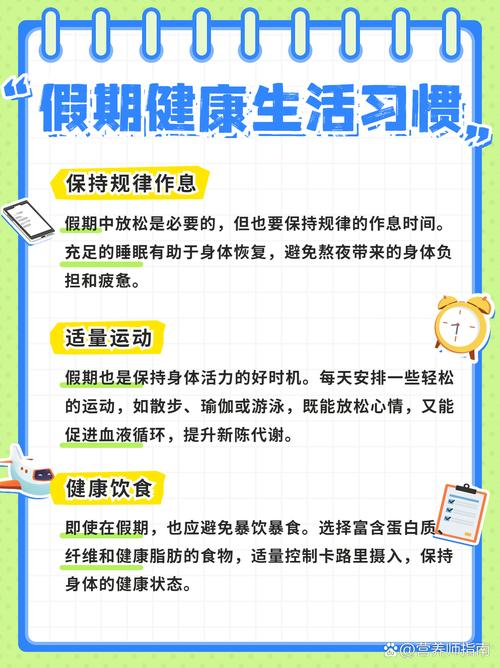

上班族日常多需用脑,选择在休息日从事体力劳动不失为一个好办法。例如,打扫住宅、整理庭院等活动,不仅锻炼了身体,还能让大脑从工作压力中得以释放。适量参与户外运动,对于大脑的放松与恢复同样具有积极作用。诸如散步、跑步、骑行等活动,有助于大脑接触新鲜的自然环境和空气,从而减轻疲劳。

兴趣爱好有助于在工作学习之余缓解大脑压力。例如,绘画能够提升创造力,摄影有助于增强观察力,而烹饪则能增添生活乐趣。此类活动不仅使生活更加多彩,而且促使大脑在多个领域间灵活转换,维持其活力。

“伪休息”要警惕

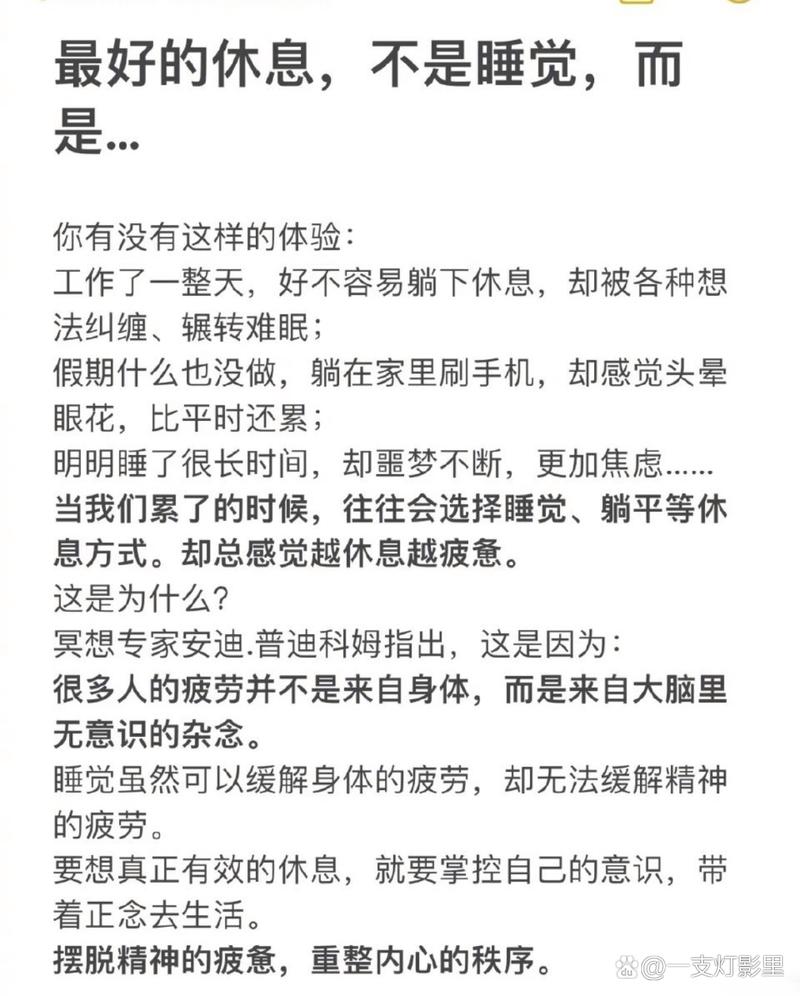

存在诸多看似放松实则不然的“假休息”活动。例如,观看短视频便是其中一种,此类活动持续提供视觉刺激,使视觉和大脑持续保持兴奋,同时内容零散,难以实现真正的放松。类似地,被动浏览网页同样如此,处理的信息多为表面层次,无法使大脑获得充分休息。

此类“伪休息”活动未能实现大脑关键工作区的有效转换,因而可能引发潜在疲劳的累积。尽管表面上看似享受了休闲时光,但大脑实则仍感疲惫,这可能会对后续的工作与生活产生不利影响。

网友反馈声音

关于反对休息日进行换脑活动的意见颇多。许多网友认为,休假的目的在于摆脱工作压力,通过体力劳动来达到放松大脑的效果,从而让身心都能得到真正的休息。他们期望在假期中能够完全放松,躺在床上享受宁静,而不是投身于其他活动。

当然,也存在支持的观点。一些网友在社交媒体上透露,他们周末沉迷于刷手机,状态不佳。但通过参与运动和打扫卫生,他们感觉焕然一新。这些人认为,通过转换大脑活动进行休息,可以有效缓解疲劳,提升工作效率,使假期更加充实。

合理休息建议

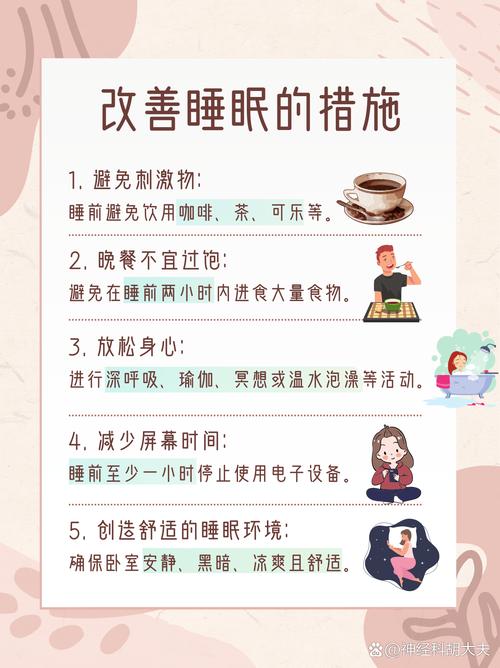

合理安排工作与休息至关重要。在工作和学习期间,应每隔1至2小时进行短暂休息。起身走动、远眺或饮水,有助于放松身心。休息期间,个人可根据喜好选择放松方式。偏好宁静者可选择阅读或聆听音乐,喜爱运动者则可进行健身或打球等活动。

大家需根据个人状况寻求平衡点,确保既能得到充分休息,又能有效恢复体力。如此一来,在工作和学习过程中,人们才能更加集中注意力,提高效率。你认为最佳的假期放松方式是什么?欢迎在评论区分享你的看法,同时别忘了点赞并转发这篇文章!