电报热现

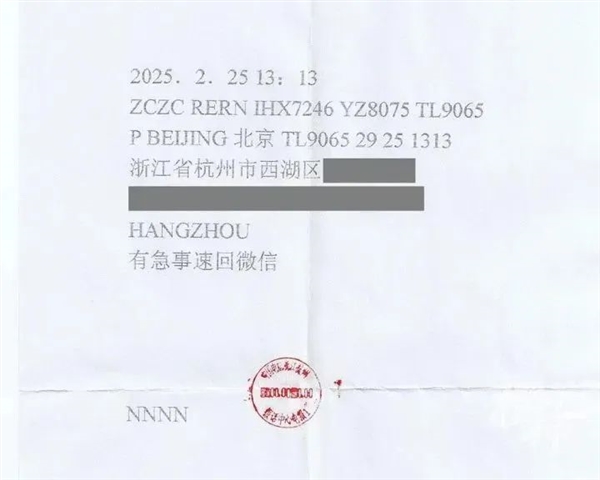

近期,电报消息在各地迅速传播,各地青年纷纷尝试发送电报,跨越地域界限,体验前辈时代的“复古浪漫”。原本作为玩笑的“有急事速回微信”竟成为电报内容,意外走红。众多年轻人对此充满好奇,探究这种旧式通信方式的独特魅力。

目前,多数地区已不再提供电报服务,唯独北京仍保留此业务。众多年轻人在此发电报,使得这一即将消失的服务重现生机。这种独特的流行趋势,亦唤起了公众对电报昔日辉煌的浓厚兴趣。

电报起源

1837年,电报问世,它通过编码替换数字和文字,利用电信号实现远距离的即时通信。在互联网和电话尚未普及的年代,电报扮演了至关重要的角色,显著缩短了人们的沟通距离。无论是战场上的紧急情报传递,还是家人间的情感交流,都离不开电报的助力。

电报收费按字计算,费用相对较高。因此,在以往,人们在发送电报时都会谨慎选择词汇,力求表达简洁明了。即便是简单的报平安,也会对字数进行精心控制。在那个时代,电报默默承担着至关重要的通信任务。

信号原理

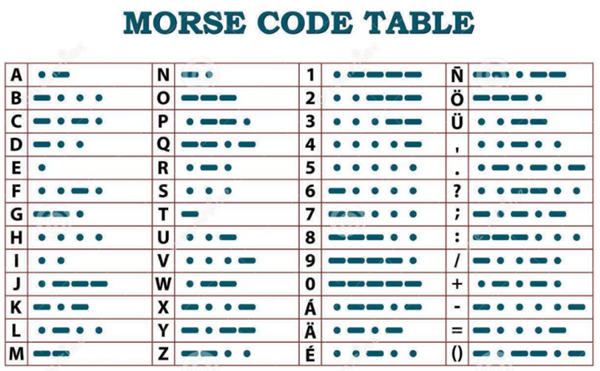

电报通过电磁信号进行信息传输。人们智慧地创造出利用电流的断开来表示不同信号的方法,例如“滴”和“嗒”的声音,这就是广为人知的莫尔斯电码。尽管这些信号看似简单,但它们能够组合成多样的文字和数字,进而传递出复杂的信息内容。

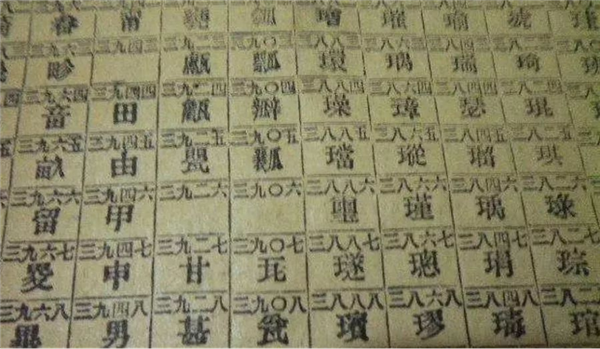

这种编码方法经过优化后,演变成了我国广泛采用的“四码电报系统”。自1873年开始,四位数汉字电报码在中国持续使用至20世纪80年代中叶,为我国在重建时期做出了巨大贡献。

工作流程

电报传输具有独特性。首先,发报员需将文字信息转换成莫尔斯电码。接着,利用电键将电码发送。接收端的电报机捕捉到信号后,再将电码转换回文字。尽管这一过程看似简单,但实则要求发报员与收报员之间的紧密协作,宛如一场静谧却至关重要的接力赛。

电报盛行时期,发报人员均接受了专业培训,他们熟练掌握快速且精确的电码翻译与发送技巧。与此同时,收报人员全神贯注地接收并恢复信息,确保信息的准确无误传递。

辉煌不再

在二十世纪八十年代,电报业迎来了其巅峰时期。当时,新闻、气象以及家人学业等信息的传递,每日的电报数量超过千份。然而,随着电话的广泛使用,这一局面发生了转变。固定电话开始进入家庭,而大哥大则成为身份的象征。与此同时,二十世纪八十年代,街头遍布公用电话代办点,红色电话机成为了一个时代的标志。

随着互联网的兴起,电子邮件、QQ、微信等新兴通讯手段迅速崛起,使得电报的使用频率大幅下降。对于现在的年轻人来说,很难想象在电报盛行的时代,发送一封电报需要等待数日之久。然而,在当今社会,信息的传递变得极为迅速,几乎可以实现即时沟通。

情怀延续

自今年5月1日起,若需发送电报,需前往北京联通西单营业厅的电报服务专窗。此现象引发疑问,为何在电报已被视为过时技术的情况下,仍有需求?原因之一,是年轻一代对复古元素的喜爱,他们渴望感受前辈们的浪漫情怀。此外,北京地区科技水平较高,电报在此地宛如“活化石”,为人们提供了接触通信历史的独特机会。

电报即将告别历史,但其留下的印记与情感将长存。随着科技的进步,生活愈发便捷。从电报到5G,通信技术正经历巨变。未来,又将有哪些通信革命等待我们去探索?欢迎留言交流您的看法,并点赞及转发本文,共同体验科技的演变。