神秘模样难寻

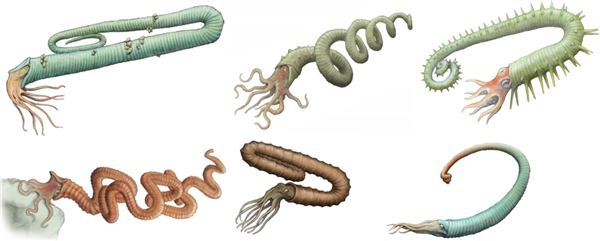

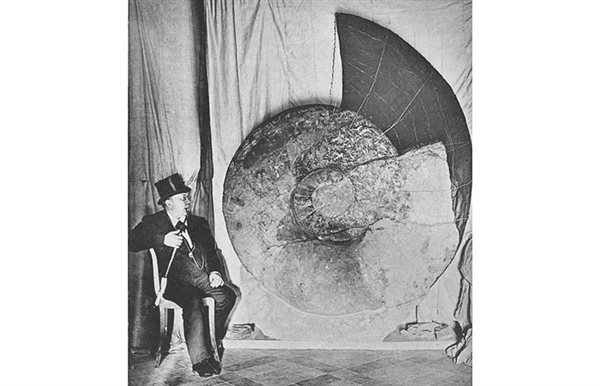

菊石化石主要保存了其外壳,而内部软组织则鲜有留存。由此,菊石伸出外壳的具体形态一直是个未解之谜。这一未知性为菊石的研究增添了神秘感,众多科研工作者致力于解开这一谜题,力求揭示菊石的完整形态。

尽管现代科技已对菊石的外壳进行了深入研究,但对于缺少软组织的菊石,复原其完整形态仍然充满挑战。每一块菊石化石都如同一个待解的谜团,众多爱好者和学者热切期盼着新的发现,以期揭示菊石的真实形态。

形态演变轨迹

菊石化石大多呈现螺旋形态,这一特征在2亿年前的侏罗纪时期变得普遍,那时被称为真菊石。最早被确认为菊石的生物可追溯至4.5亿年前,它们隶属于菊石亚纲。自远古时期至侏罗纪,菊石经历了漫长的进化历程。

形态的演变揭示了生物进化及环境适应的发展历程。菊石在不同历史时期的形态各异,这种差异与当时海洋的生态环境、食物来源等多种因素紧密相连。研究者通过对这些化石形态的变迁进行考察,推断出菊石在各个地质时期的生活状况及进化趋势。

相似灭绝命运

菊石与恐龙的生存轨迹相仿,均在约6500万年前的白垩纪至第三纪的灭绝事件中灭绝。此次小行星撞击地球,引发了全球性的生物灾难,导致众多物种灭绝。菊石在海洋生态系统中扮演着关键角色,其灭绝对海洋生物链造成了显著影响。

该时期的灭绝现象具有重大影响,促使学者们对生物进化与地球环境变迁进行了深入探讨。菊石和恐龙在同一时期消失,其背后原因是否存在共性,成为研究领域的焦点。

灭绝原因费解

菊石之灭绝现象令人困惑,尽管其曾经历地球史上最剧烈的三次大规模灭绝事件而幸存,但在白垩纪至第三纪的灭绝事件中却未能逃脱。与此同时,一些适应能力相对较弱的头足类动物,如鹦鹉螺,却奇迹般地存活至今。这一现象引发了科学家的深思,为何菊石在过往环境中展现出的强大适应力,在此次灭绝事件中却未能保其生存。

菊石灭绝可能与多方面因素相关,包括环境变迁和食物资源的减少,然而具体原因尚未明确。这一未解之谜激励着科研工作者持续研究,旨在揭示菊石灭绝的确切原因。

生态位竞争假说

有观点提出,菊石可能因无法与新兴物种竞争,在大规模灭绝事件发生时,被动地放弃了其生态位,并最终导致了其灭绝。在生物进化的历程中,新物种不断涌现,菊石或许在争夺资源、生存空间等方面逐渐失去了优势。

环境变迁及新物种的出现加剧了菊石的生存压力,即便遭遇大规模灭绝的外部冲击,其内在竞争力不足亦使其难以维持生存。此观点为菊石灭绝现象提供了一种可能的成因解释,然而,尚需更多实证来进一步证实。

生存策略差异

菊石主要栖息于近海区域,其繁殖策略为大量产卵,因此对食物资源需求量大,用以支撑其外壳的生长。相比之下,鹦鹉螺在深海中缓慢生长,面对大规模灭绝事件的影响较小。由于浅海环境波动频繁,一旦遭遇大灭绝,菊石的生存将面临直接挑战。

尽管深海并非完全不受影响,鹦鹉螺的生存策略却帮助它们在相对稳定的环境中更有效地应对变化。然而,关于大灭绝时期深海鹦鹉螺的灭绝详情,我们尚不清楚。而且,现存的多为深海物种这一现象,也促使人们进一步深思。

您是否认为菊石消亡背后存在其他未被揭示的成因?敬请点赞、转发本篇文章,并在评论区分享您的观点!