身为存储领域的专业人士,我深谙硬盘在现实社会中的核心地位。其稳定性与可靠性直接关乎个体、企业乃至全社会的数据安危及其运作效益。因而,面对硬盘稳定性挑战之际,我们需谨慎应对,确保数据无损、系统稳定。本文将基于多角度剖析硬盘耐用性、故障诱因、数据备份及恢复策略等话题,期盼为广大读者提供有益启示。

1.硬盘寿命

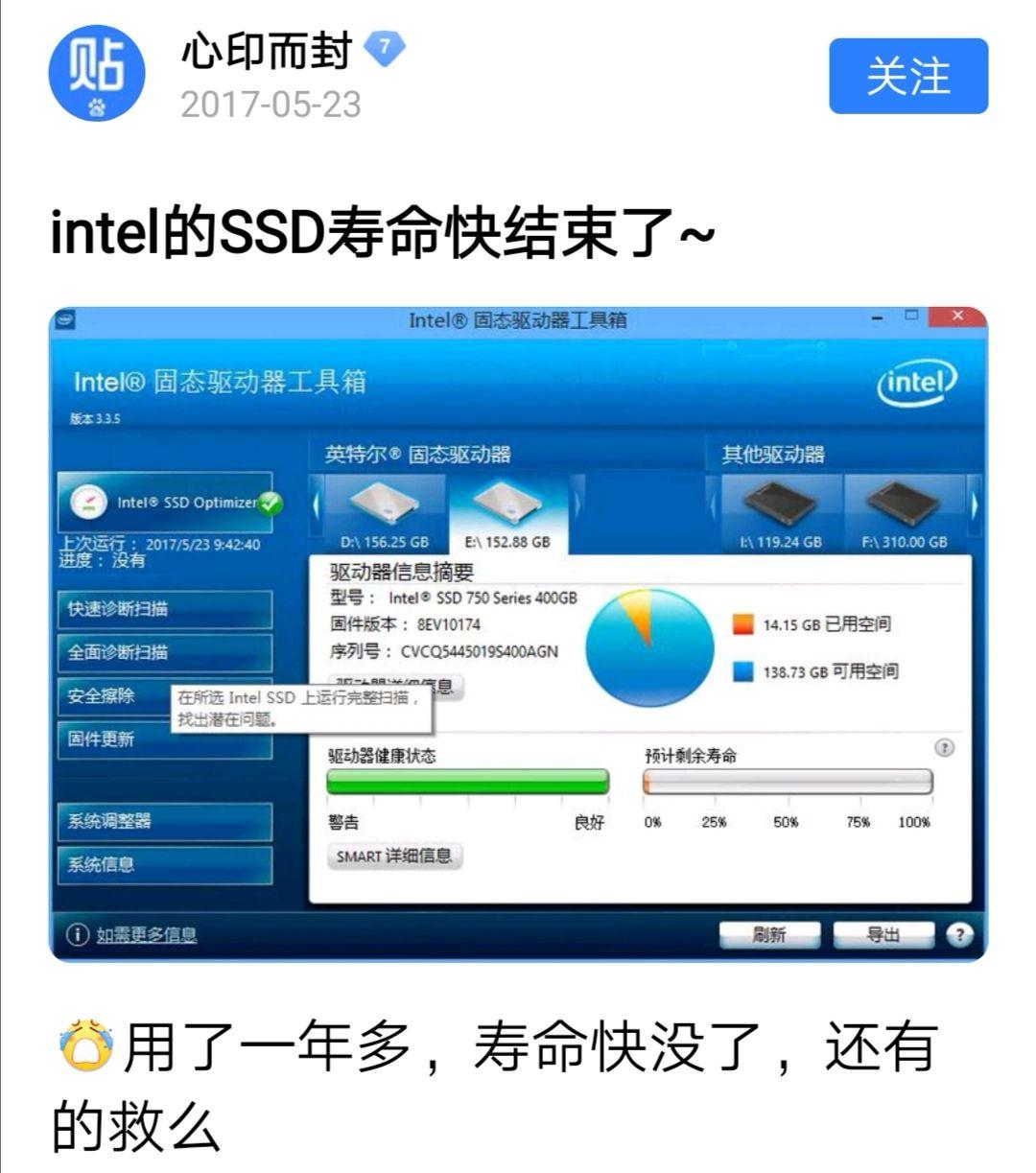

硬盘作为计算机体系架构中的关键存储媒介,其寿期与数据安全稳定密切相关。通常而言,硬盘的寿命由众多因素决定如制作工艺、环境条件以及使用频次等。据统计结果展示,传统机械式硬盘的平均使用年限在3至5年之间,而固态硬盘则可以确保5至10年,甚至更久的使用期限。因此,我们在挑选硬盘时,除了关注容量及传输速率外,也应着重考虑其耐久度及使用寿命。

延长硬盘使用寿命需遵循科学合理的使用方法及保养手段。首先,应尽量减少频繁开关机以及意外断电等行为,以免给硬盘带来过大的冲击,从而延长其使用年限。其次,需保障优良的散热环境,恰当的温控可降低因温度波动对硬盘可能产生之损害。另外,还须定期清洁系统垃圾并进行磁盘碎片整理,以提高硬盘运转效率与使用寿命。

2.硬盘故障原因

硬盘故障常在使用期间不可避免地发生,详细理解其可能的成因有望帮助我们尽早预知及恰当处置。较为普遍的硬盘故障源自于物理损伤、逻辑破坏、磁头接触不佳以及元件板故障等诸多因素。物理损害分为外力撞击、跌落等情况;逻辑破坏则多源于软体层面如病毒感染、操作系统失误等因素。

当硬盘发生故障时,立即采取措施备份至关重要的数据以防不慎丢失是首当其冲之事。接着可利用专业软件对其进行细致而全面的检查与修复,若情况恶劣需寻求专业数据恢复机构的援助。为了确保硬盘长期稳定运行,定期检查其健康状况至关重要,其中S.M.A.R.T技术及第三方工具的应用较为广泛。

3.数据备份与恢复

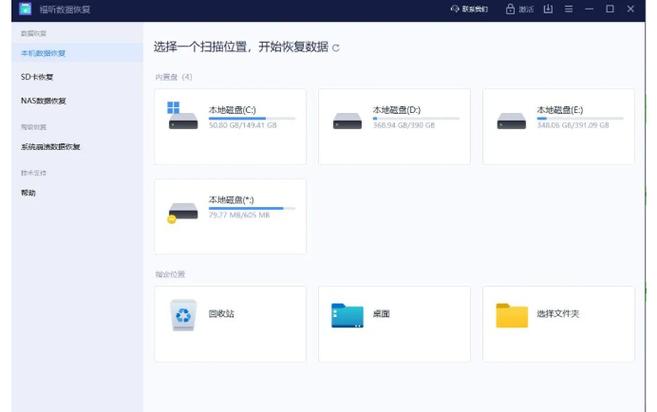

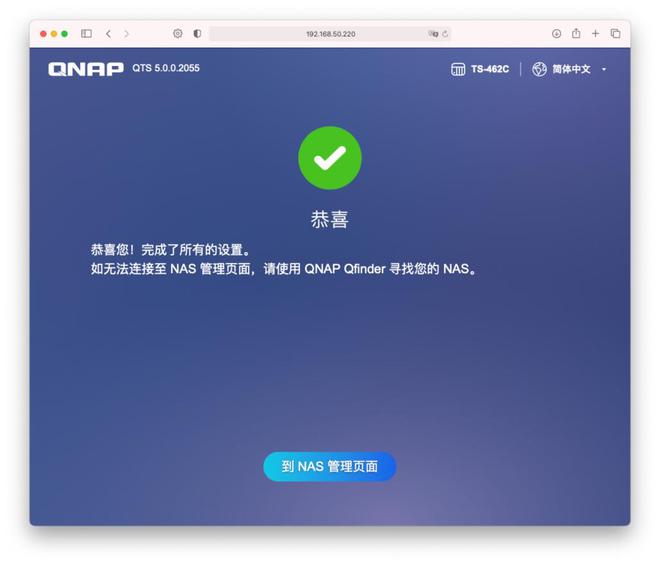

在面临硬盘危机之际,数据备份尤为关键。无论个人或企业用户,存储重要数据时均应设立严谨的备份体系。常见的备份方式有外置存储设备、云端及网络三种途径。合理且定期的备份可确保在硬盘故障状况下数据得以快速恢复。

在数据恢复环节,选择恰当方法至关重要。对于简洁的数据删除或格式化失误引起的遗失情况,可借助相应软件工具实现修复;若出现较严重故障或损毁,则需依靠资深技术人员进行数据恢复。同时,在恢复操作期间,务必确保原始数据免受覆盖或更深度的损害。

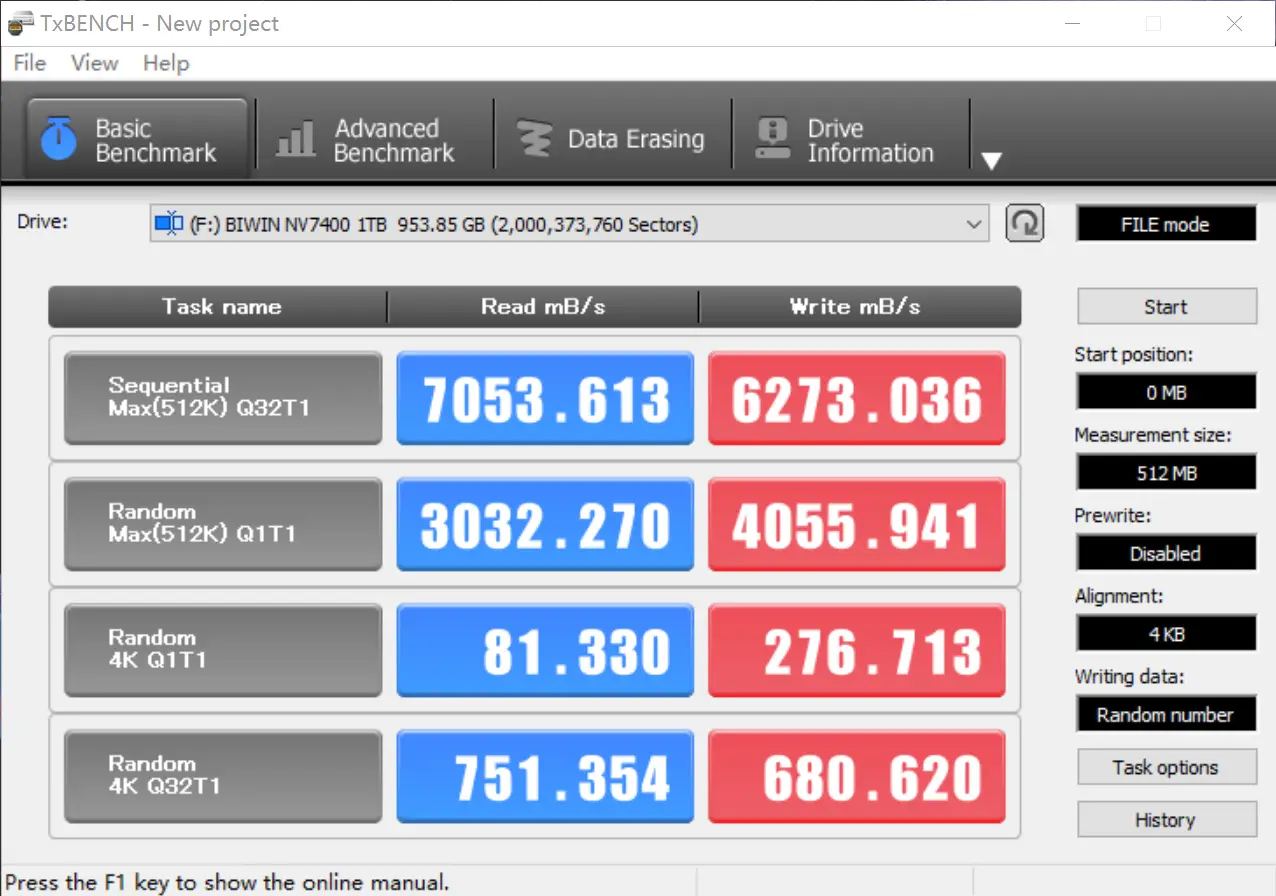

4.硬盘升级与替换

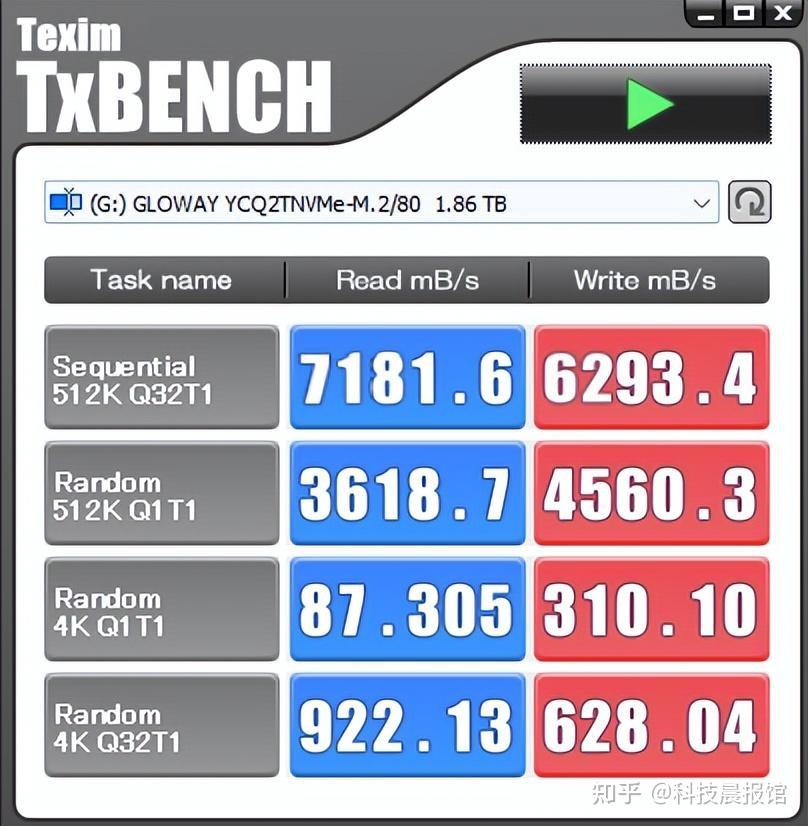

随着科技进步及个体需求的转变,在必要时我们需对原有的硬盘进行升级或更换。升级可提高整个电脑系统的性能与储存量;而换代则适用于无法修复的老式硬盘故障。新的硬盘选购应综合评估其容量、速度以及耐久性等特性,结合实际需求做出明智决策。

更新或更换设备的首要任务是提前做好充分准备工作,同时铭记已对数据实现安全备份。对于一般的升级,只需将全新驱动器正确连接后,将数据有序地转移过去。然而当碰到更为复杂的替换时,可能需要重新安装整个系统,因此必须保持专注,耐心细致,以尽可能降低因误操作带来的损失。

5.硬盘安全与加密

伴随信息安全意识的提升,我们也愈加注重如何保障关键数据的安全可靠。因此,硬盘安全和加密技术的侧重日益凸显。通过在信息传递和保存过程中应用加密技术,能够有效防范信息泄漏的威胁。

常见保密方法涵盖了文件、分区及硬盘全盘加密等多种形式。采用设定密码或运用加密软件足以确保个人隐私和商业机密的安全。且在应用加密技术过程中务必重视密码安全管理与密码定期更新以提高安全性。

6.硬盘维护与清洁

为延长硬盘使用寿命并保持高效的读写性能,在日常使用时需注意保养,而长久的使用过程中的清洁和维护亦不可忽视。特别留意,如机械硬盘内部积累过多的灰尘,阻塞读写头的运转;固态硬盘更应防止空转过久,以避免造成芯片老化。

在处理传统机械硬盘时,可利用专业除尘工具如吹风枪或软毛刷去除内置灰尘;然而,对固态硬盘的维护主要侧重于调整系统设置,以降低写入操作频次,同时避免大规模文件转移,以减轻芯片负担。另外,日常使用中应防止水滴或其它液体渗入电脑,从而避免引发短路故障甚至设备损坏。

7.未来发展趋势

伴随着科技不断进步与革新,在不久的将来,磁盘驱动器(HDD)技术也将持续升级换代。当前固态硬盘作为新趋向正逐步替换传统机械硬盘,其属性愈发优越。更值得一提的是,云存储服务已迎来广泛应用,被视为优质备份解决方案。

未来的发展趋势将更加侧重于推进效率与承载能力,以及研讨更先进的智能管理方案以改善用户体验;此外,我们还将在安全层面更为关注加密手段及防护措施,以确保用户信息的绝对安全无虞。