英特尔,昔日的半导体行业领军企业,现正面临众多挑战。其市值与AMD和英伟达相比,差距显著。这些问题背后的原因以及管理层的决策失误,成为公众关注的中心议题。

英特尔昔日辉煌与今日落差

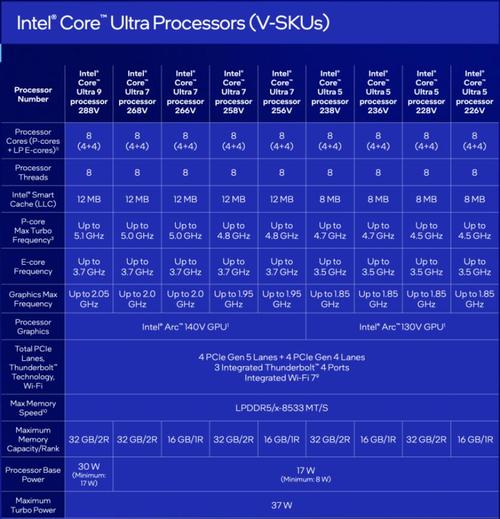

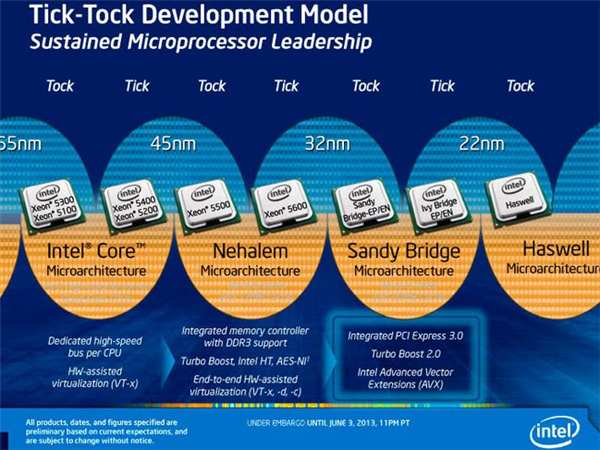

过去,英特尔在实力上显著领先于AMD和英伟达,十年前,这两家公司的总和也无法与英特尔抗衡。然而,时至今日,局势发生了剧烈变化,AMD的市值已超过英特尔的2倍,而英伟达的市值更是接近英特尔的40倍。这种显著的差异凸显了英特尔当前所遭遇的严峻挑战。英特尔前辈所创立的“Tick Tock”战略曾是其产品持续更新和技术创新的重要保障,但如今,由于制造工艺的缓慢进展,这一战略已无法发挥其应有的作用。

英特尔在半导体领域的地位已明显下滑。这一变化不仅体现在数字上,还在市场份额、技术优势及投资者信心等多个层面感受到了冲击。众多订单转向了AMD和英伟达,众多高科技企业在产品选择上,也不再将英特尔作为首选或唯一选项。这种显著的变化引起了整个行业的广泛关注。

芯片制造业务的停滞与决策失误

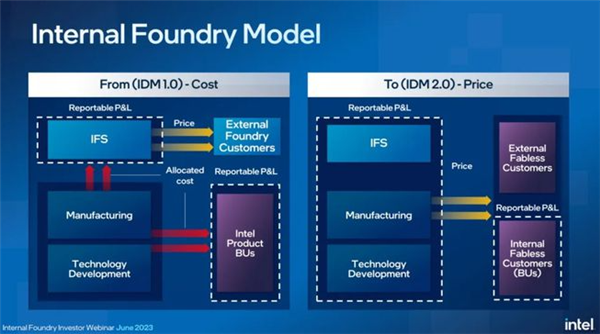

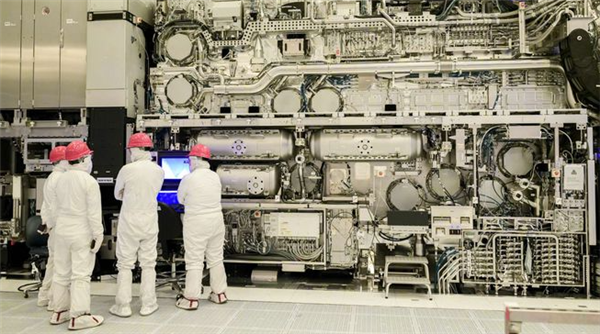

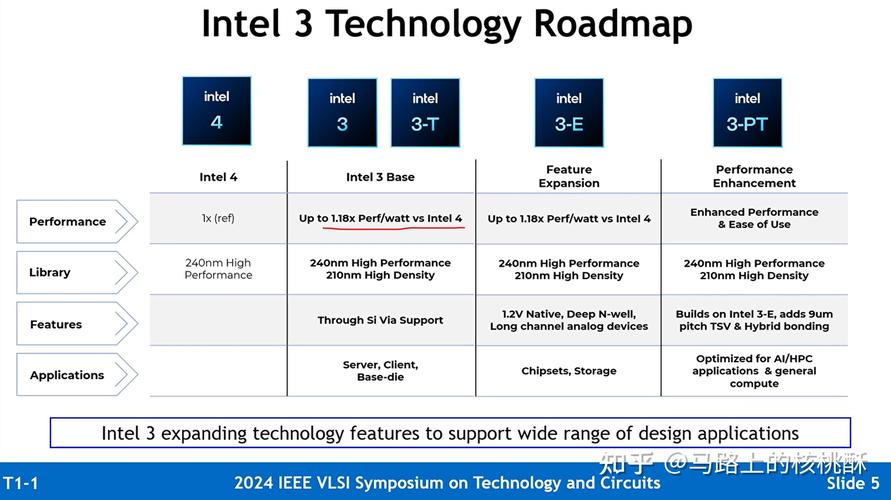

英特尔在芯片制造领域的发展近年来几乎陷入停滞。在其前CEO科再奇任职期间,该业务并未实现显著进步。科再奇还犯有重大决策失误,未能采纳EUV光刻技术作为芯片制造的核心路径。基辛格随后也指出,英特尔当时若未实施EUV战略,即便有其他并行策略,也是一项错误决策。目前,英特尔已开始转向采用EUV技术进行芯片制造。根据20XX年的数据,英特尔在工艺制程提升方面落后,这与当初的决策密切相关。

英特尔当时对EUV技术持怀疑态度,认为其成本远超自家投入的重曝光技术。事实表明,这一判断存在重大偏差。这一偏差导致英特尔在芯片制造技术发展上偏离了正确路径,让对手在技术上逐步领先,并扩大了差距,使英特尔在激烈的芯片市场竞争中处于不利位置。

战略调整的失误

2017年,科再奇对英特尔战略进行了调整,宣布公司不再仅是CPU制造商,而是转变为数据企业。这一转变表面上顺应了行业的发展潮流,但实际上缺乏坚实的基础和充分的准备。在人工智能和GPU领域,英特尔在英伟达CUDA生态系统面前遭遇了惨败。根据某市场调研机构的数据,英特尔在AI市场的份额微乎其微,而在GPU市场也未建立起显著的影响力。

英特尔尽管拥有丰富的内部资源,然而其盲目扩张的行为并未建立在核心CPU业务的基础之上,反而将资源分散至新领域。同时,战略收缩与扩张并行的矛盾决策导致英特尔在多个领域均未实现良好发展,战略布局的混乱问题日益凸显。

基辛格应对举措的挑战

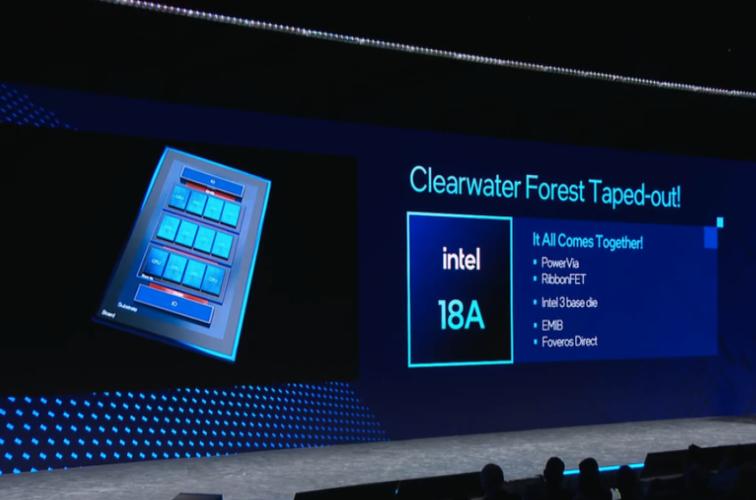

基辛格实施了多项策略,旨在加强英特尔在芯片行业的核心竞争优势。然而,这些策略遭遇了众多挑战,无论是提升生产工艺,还是扩展芯片相关业务,均需投入大量的人力、物力和财力。根据英特尔财务报告,这些投入的数额相当可观,且回报周期较长。在芯片制造领域,台积电在工艺制程上持续保持领先地位,英伟达在GPU领域持续扩大其优势,高通在移动芯片市场亦表现出强劲的竞争力。英特尔正面临严峻的挑战。

英特尔在这些领域想要超越对手面临巨大挑战,对手已构筑起显著优势。以英伟达的CUDA生态系统为例,其slab架构是其GPU业务领先的关键因素之一。英特尔要想在短时间内追赶上这一优势,显得尤为困难。

对比AMD与英特尔前景

当前,英特尔所面临的挑战常被与2014至2015年间AMD的困境相类比。在那时,AMD正经历低谷,但在苏妈的坚定领导下逐渐走出困境。然而,英特尔似乎缺少一位如苏妈般强有力的领导者,能够带来企业深层次的变革。英特尔的决策团队似乎难以找到这样的人才,即便能推出类似领导,也可能遭遇基辛格目前所面临的困境。英特尔难以模仿AMD的成功路径。英特尔总部在领导层决策上机制更为复杂,且内部利益纠葛相较于AMD更为复杂。

英特尔高层的人事调整受到诸多外部条件的显著限制。即便英特尔意图模仿AMD的做法,出售芯片制造业务以寻求自救,但由于美国政府出于保护国内产业等考虑,这一计划难以获得批准。因此,英特尔的自救过程变得尤为艰难曲折。

英特尔未来发展的迷茫

英特尔的发展前景充满变数。在技术研发上遭遇瓶颈,市场份额持续减少,内部管理及决策受到多重制约。业界普遍关注英特尔未来的走向。这家曾经的半导体巨头能否摆脱困境尚不明朗。投资者对英特尔的信心减弱,这一点从其股价的持续低迷中可见一斑,众多投资者开始逐步减少投资。英特尔研发团队的流失情况同样不容乐观(具体数据如下)。英特尔能否重现昔日辉煌仍是一个未知数。

你认为英特尔能否再次达到顶峰?如有见解,请留言、点赞并转发本篇文章。