近期,我国传来喜讯,成功实施了全球首例通过通信卫星进行的超长距离手术,手术距离跨越了3000公里。这一成就标志着我国医疗和航天技术的深度融合,具有里程碑意义。

突破性的超远程手术

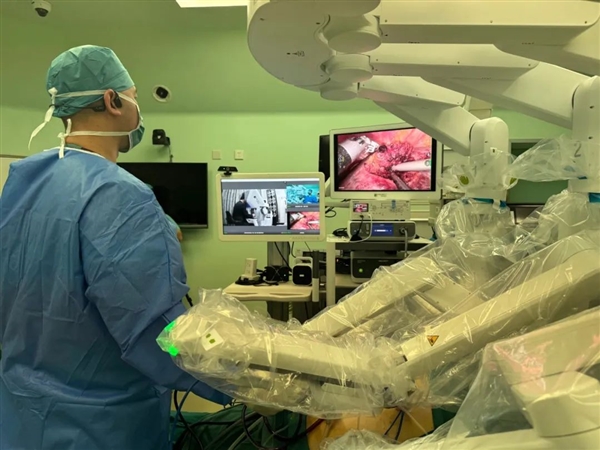

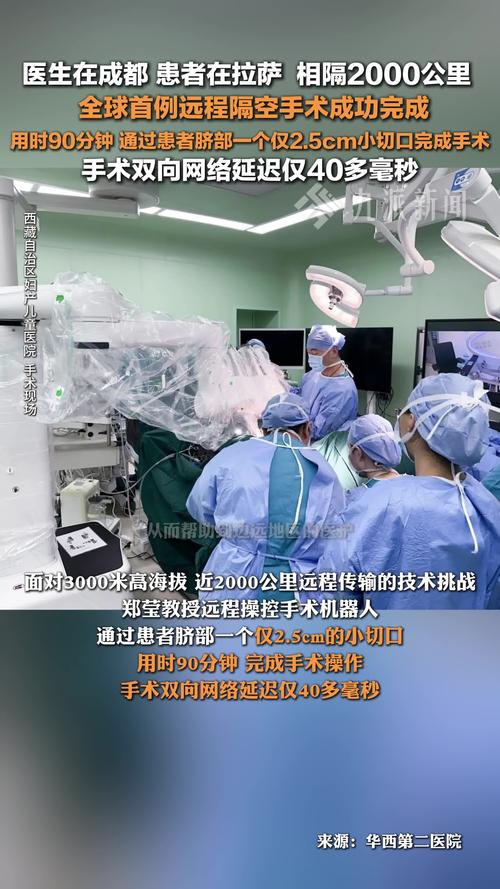

刘荣,中国人民解放军总医院肝胆胰外科医学部主任,主导了这场具有重大意义的手术。手术在西藏拉萨进行,医生通过远程操控机械臂,利用亚太6D通信卫星链路,将手术指令从北京手术室成功传输。这种跨越地域的手术模式,突破了传统限制,引领了医疗领域的创新。以往,此类远程操作难以想象,而现在已成为可能,对改善医疗资源分配不均具有显著影响。例如,偏远地区可通过此技术获得发达地区的医疗援助。

亚太6D通信卫星拥有显著的技术特点。该卫星于2020年7月成功发射入轨。由中国航天科技集团五院负责总体研制、网络设计和运营管理。卫星位于地球静止轨道,具备大带宽、高功率和高通量的特性。其覆盖范围达到地球表面的三分之一。这些优势使其特别适用于远程手术应用。

跨学科团队的组建

为确保此次超远程手术顺利进行,解放军总医院、亚太星通及航天科技集团五院共同协作。他们所成立的跨学科团队面临诸多挑战。首先,在通信链路方面,需将卫星通信的时延压缩至物理极限,以满足手术的技术要求。此外,数据管理方面亦需克服众多难题,如通信链路优化、数据分类QoS控制、流量管理等。同时,为确保手术信号的稳定传输,特别为手术配备了专用的卫星载波。

在幕后操作中,不同学科各自施展其专业优势。航天技术负责维护通信线路的稳定,医疗领域确保手术操作的精确无误,正是多领域的紧密协作,才使得此次手术得以成功。若非跨学科团队的无间配合,超远程手术的完成将无从谈起。

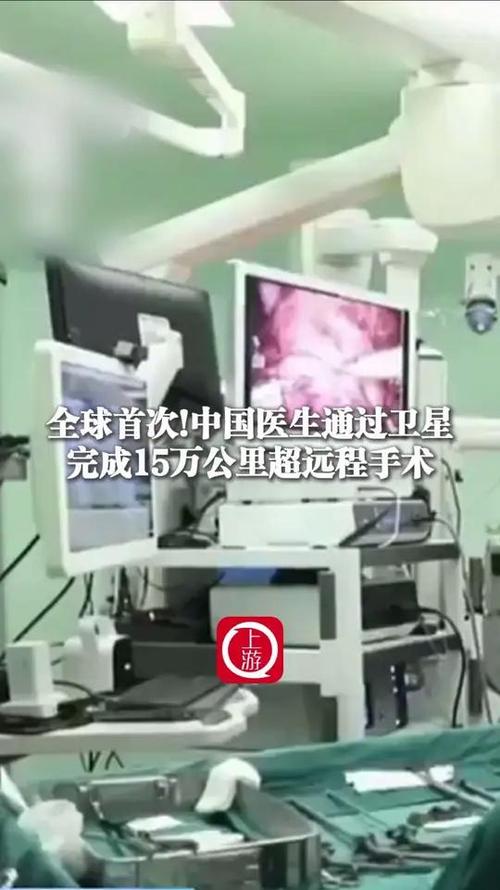

数据传输的特殊处理

远程手术涉及的数据传输过程较为繁杂,主要包含手术操作指令、图像和语音数据等。对此,采用了特定的处理方法。为确保手术过程顺畅,依据数据的重要性进行了优先级排序。在排序中,手术操作指令和主镜头图像数据被定位为最高优先级。这种优先级分配策略对于确保手术的精确度和时效性极为关键。

该数据处理方法针对手术特性特别设计。手术操作若出现指令延迟或失误,患者将面临严重风险。若手术主镜头图像数据未能及时准确传达,医生将无法实施精确手术。因此,这种数据处理方式对于手术的成功至关重要。

亚太星通的业务成果

亚太星通在相关业务领域取得了丰硕成果。至今,公司成功研发了卫星通信系统、智慧航运以及5G融合组网等多种卫星相关业务。此外,公司已向超过25000个用户终端提供了稳定可靠的通信服务。亚太星通在卫星业务领域的进步,为包括远程手术在内的诸多创新应用提供了可能性和保障。

该企业在多个行业进行了业务拓展,这一举措凸显了卫星通信技术当前在各行各业中的关键作用。以智慧航运为例,它提高了航运通信的效率和安全性;而5G技术的融合组网,更是为通信领域开辟了新的融合路径。

超远程手术的影响

此次超远程手术对医疗界产生了重大影响。在西藏等偏远地区,患者无需长途奔波至大城市寻求救治。借助卫星通信技术,高端医疗资源得以拓展至这些地区。此举对于提升我国整体医疗水平、缩小地区医疗差距具有积极作用。

若此类超远程手术模式得以广泛实施,预计将颠覆医疗工作者日常作业方式,并对现有医患关系及医疗资源配置格局产生根本性调整。同时,此举还将促进医疗、航天及通信技术的持续改进与进步。

未来展望

全球首次实施的超远程手术标志着新纪元的起点。展望未来,通信卫星在医疗行业的应用前景广阔。远程手术技术有望进一步发展,以应对更复杂的疾病治疗需求。此外,这或许还将促进多个学科与航天通信技术的融合创新,诞生更多类似超远程手术的突破性成果。

关于此类跨学科创新成就,您预计未来将在哪些领域继续带来惊喜?热切期待广大读者参与讨论,并对本文给予点赞与传播。