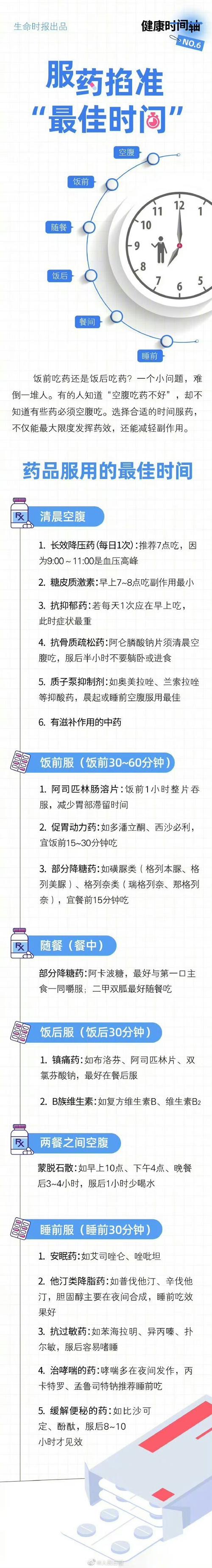

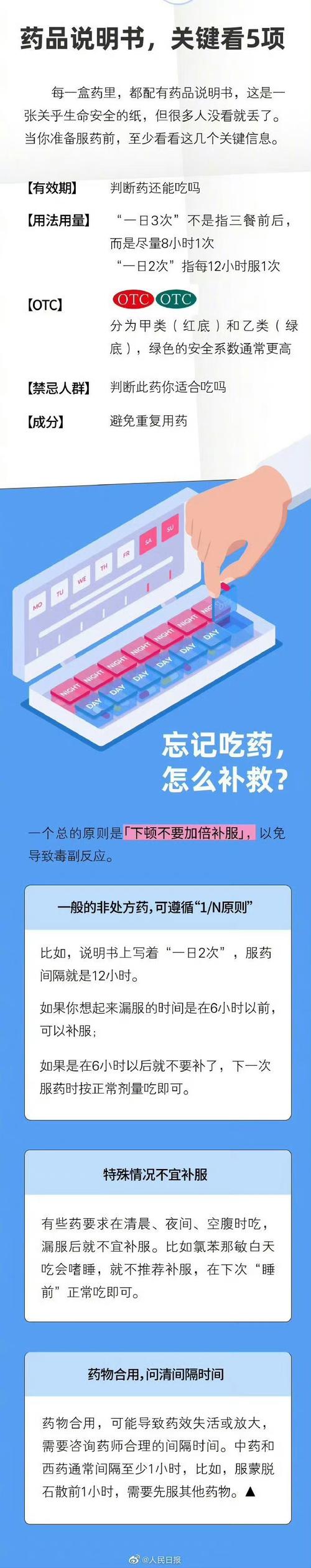

患者用药通常遵循三餐时间,普遍认为“每日三次”即指早餐、午餐及晚餐各服一次。然而,多数“每日三次”的用药安排并非与餐食同步。对此,我们将对药品说明书中用药频率的详细描述进行深入解析。

每日一次服药

药品应严格依照既定的时间安排进行服用,以保证在规定的时间点正确摄入。比如,某些药物需要在特定的时间范围内服用。以地塞米松和强的松为例,建议在早餐后服用,这样做既能增强药效,还能降低副作用的可能。按照用药时间表执行,能够确保药物在人体内持续且稳定地发挥其作用。

明确设定用药时间至关重要,患者必须每日遵照规定时间服用药物,以充分发挥药物效用,减少副作用风险,并确保治疗效果的连贯性和稳定性。

若药品说明书中标明每日服用两次,一般是指早晚各服一次,两次用药的间隔大约为12小时。头孢克肟便是这类药物之一。按照每12小时服用一次的频率,有利于保持药物在体内的稳定浓度。

药物作用的持久性依赖于准确的用药时间,这是实现预期治疗效果的必要条件。因此,向患者强调每日按时早晚用药的必要性至关重要,以防止因错过用药时机而影响治疗效果。

易误解的每日三次

普遍观点认为,按照“每日三次”的用药指导,药物应与三餐同时服用。但实际操作中,晚餐与次日早餐的间隔较长,可能引发体内药物浓度的变化。另外,早餐与午餐、午餐与晚餐之间的时间差一般不超过八小时,这或许会使药物浓度过高,从而提升副作用发生的可能性。

用餐时间的不规律性导致以此作为用药依据存在偏差。在无法确保每8小时准时用药的情况下,若儿童的睡眠时间较长,则不必强制唤醒他们。对于口服抗生素而言,若用药时间相差不超过两小时,通常影响不大,但关键在于维持用药时间的稳定性。

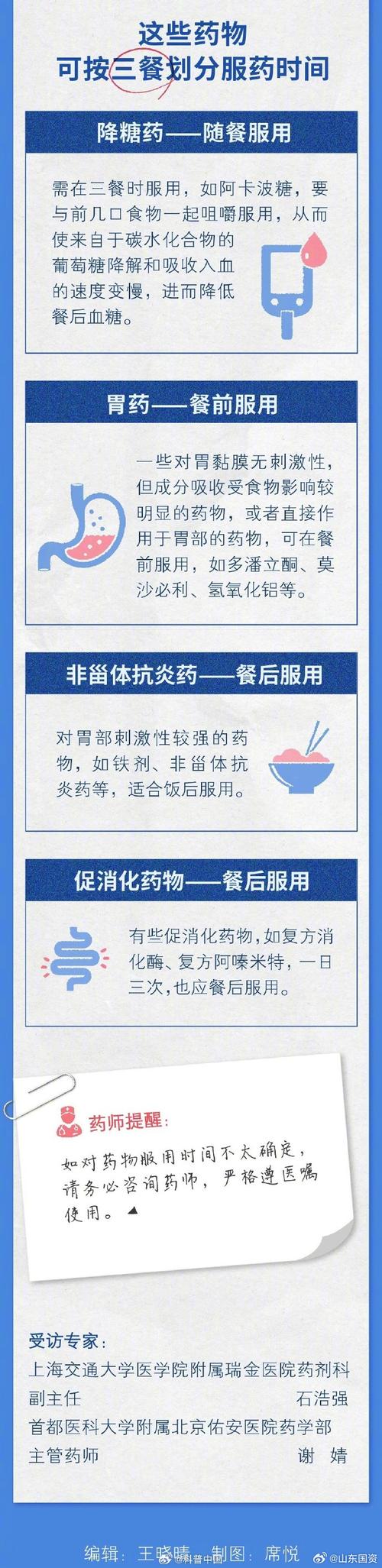

与三餐相关的服药

并非所有药品都需要每日三次服用,且每次服用需间隔8小时。例如,降糖药和用于治疗消化系统疾病的药物,它们的服用时间应与餐食同步。由于血糖和胃酸水平会随饮食变化而波动,因此这些药物通常应与三餐同步服用,而不是维持固定的8小时间隔。

患者服用此药需严格遵守三餐服用规则,以保证药效最大化。此外,在饮食安排上亦需格外谨慎,以促进饮食与药物疗效的协同作用,提升治疗效果。

每日四次服药

每日需给药四次,时间间隔大约为每6小时一次。推荐的具体用药时间为早上7点、下午1点、傍晚6点以及睡前,但具体时间可根据个人日常作息灵活调整。对于睡眠周期较长的患者,夜间可能需要被唤醒进行用药。

每日用药需四次,合理的时间安排极为关键。需根据个人状况进行调整,用药时间应具灵活性。通过这种方式,药物浓度能够维持恒定,药效相应增强,从而提升治疗效果。

按需服用的药物

药物通常依据其在人体内的半衰期来设定给药间隔。对于某些药物,保持恒定的血液浓度十分关键,故而必须按照既定的时间安排服用,例如治疗帕金森病的药物,每8小时必须服用一次。而另一些药物,则只需确保用药间隔不低于规定的最小时间即可。

乙酰氨基酚的使用频率为每4至6小时一次。若发现退热效果显著,且12小时后体温未复升,患者可在12小时后再次使用。体温稳定后,患者可自主决定停药时间,无需严格遵循说明书上的间隔指导。这一现象表明,按需服用的药物需根据患者具体状况灵活调整。