观点引发关注

近期,资深媒体人王爱军发表文章指出,当前社会对短视频的认知存在偏差和误解,此观点迅速引起广泛关注。经过短视频行业超过十年的发展,公众对其认识上的误区被揭露,人们开始重新思考短视频在社会中的定位与功能。

王爱军提出,短视频不应成为用户行为的替罪羊。这种形式仅是表达手段之一,正如笔不会对书写者的错误观点承担责任,短视频同样应得到公正的评价。

短视频与白话文运动类比

王爱军强调,短视频创作门槛极低,其影响力与“白话文运动”相似。在百年前,胡适提倡“我手写我口”,推广白话文以取代文言文,便于民众更顺畅地表达。如今,借助手机平台,短视频让用户能够“我手拍我心”。

在表达复杂性方面,短视频与白话文相似,即便是对文字理解有限的人也能借助其精准且简洁的方式传达信息。这就像自动挡汽车的普及使得驾驶技能不再仅限于专业司机,短视频同样成为了大众易于掌握的交流工具。

工具化短视频特点显著

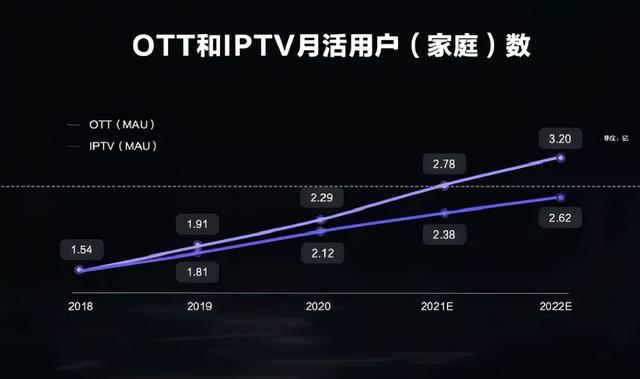

短视频工具化具备五大显著特征。首先,其覆盖面极广,用户数量超过10.6亿,仅需一部智能手机即可操作。其次,这类短视频与民众日常生活紧密相连。在先进性上,其门槛较低,且相较于文字,表达更为生动直接。此外,低成本是其一大优势,"一键成片"等软件的普及使得学习使用变得简单。最后,这类短视频具有积极意义,有助于促进文化多样性,并推动创业、就业及收入增长。

短视频凭借其独特属性,已成为人们日常生活与社会发展中的关键要素,正逐步重塑信息传递与人际互动的方式。

批评指责界限混淆

王爱军针对“短视频成瘾”及“损害国民健康”等指责提出观点,指出这些批评将工具与结果混为一谈。例如,菜刀既能用于烹饪,也可能造成伤害;白话文书籍既能启发思想,也可能传播错误信息。短视频本身不应承担使用者的所有行为后果。

短视频仅为一项工具,其使用效果优劣由使用者决定。《人民日报》曾提出“挖掘被忽视的声音”,凸显了短视频在增进信息传播、减少信息差距方面的积极作用。

推动行业变革发展

短视频工具化带来的行业转型,王爱军坦诚表示,舍弃短视频就好比放弃汽车而选择马车。以新闻业为例,若媒体融合缺失了短视频制作团队、稿酬激励机制以及特色内容,便难以实现“系统性变革”。

短视频推动内容质量提升,随着早期收益的减少,高质量内容方能在用户中占据一席之地。这种现象与白话文流行后文学创作的演变相似,长久流传的将是作品的深刻思想和强烈的叙事魅力。

呼吁开放拥抱趋势

王爱军指出,中国正迅速步入“叙事时代”,短视频成为这一时代的必然产物。他倡导社会各界以更加包容的态度接纳这一现象。在企业运营、政府动员、商业推广、新闻发布等多个领域,唯有紧跟潮流,才能避免被时代淘汰。

信息量激增及社交媒体广泛使用,导致大众更偏好以故事形式接收资讯。要把握表达方式的变革机遇,我们必须深入理解短视频平台的核心特性,并积极参与其中。

您认为短视频这一媒介在哪些领域可以更高效地应用?敬请点赞、转发,并分享您的观点!