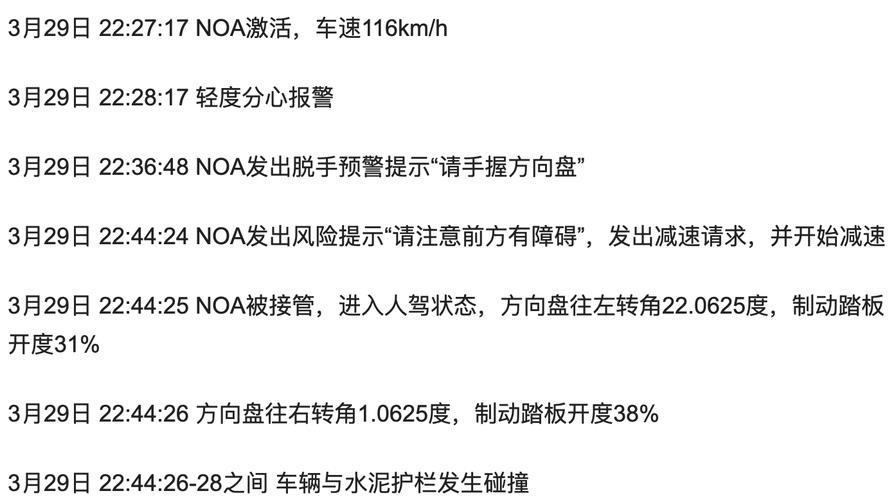

近期,智能驾驶汽车因操作失误引发多起交通事故,引发了公众对这项新兴技术安全性的担忧。这项技术的可靠性究竟如何?消费者在使用过程中有哪些注意事项?

技术过渡阶段

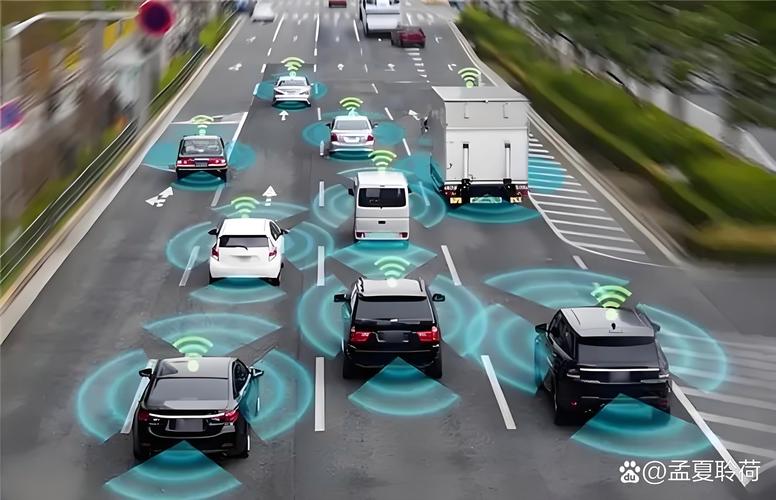

目前,新能源车辆在智能驾驶技术方面正经历从辅助驾驶向自动驾驶的演变阶段。这一领域已设定了清晰的等级划分,从L0的无自动化,到L1的驾驶辅助,直至L5的全面自动化。现阶段,市场上大多数新能源车型所配备的智能驾驶系统处于L2级别,即部分自动化的阶段。

L2级智能驾驶技术允许车辆自动进行加速、制动和转向等操作,然而,驾驶员必须随时待命,以便在必要时接管控制。借助AEB等辅助系统,车辆能够保持在车道中央行驶,并在遇到障碍时自动进行制动,尽管这些系统并非完美无缺,仍存在一定缺陷。

系统功能隐患

即便配备了众多智能功能,L2级系统在特定情况下仍可能出错。例如,在恶劣天气条件下,摄像头的视觉识别性能显著降低,这很容易引发对前方障碍物判断的失误。此外,智能驾驶流程涉及众多关键步骤,每一步都直接关系到行车安全。

传感器负责收集周围环境数据,智能系统依据这些数据做出驾驶判断,执行环节负责将判断变为具体行动。尽管传感器技术有所提升,但在复杂环境中其可靠性仍显不足。若执行机构出现故障或反应迟缓,即便感知和决策环节正常,安全也无法得到保障。

数据优化算法

智能驾驶系统的可靠性显著提升,依赖于大量驾驶数据的训练。借助深度学习技术,车辆得以持续进步,优化决策算法。以某些新能源汽车品牌为例,其智能驾驶系统能够自动识别和适应新的交通标志及路况,智能化程度逐渐增强。

智能系统虽经数据训练可应对更复杂的路况,但其可靠性并非绝对。在交通状况多变的情况下,智能系统仍存在一定的限制。因此,用户在使用过程中不应将其视为全能工具。

明确辅助本质

在使用新能源车智能驾驶辅助功能时,消费者需明确其辅助驾驶的属性。即便系统技术再先进,驾驶者仍是车辆安全的主导者。启用相关功能后,应持续留意车辆周边状况,并牢牢掌握操控权。

举例来说,自动巡航系统虽便捷,但驾驶员需保持警觉,密切关注前方车辆速度及路况。若系统遇到如车辆急转弯或突发障碍等难以应对的情况,驾驶员需立即采取手动操作。忽视任何警示都可能导致潜在的安全风险。

购车了解细节

在购买车辆前,消费者必须充分掌握车辆智能驾驶系统的各项功能及其使用限制。这包括了解系统在何种情境下会自动停止工作,以及如何正确操作自动紧急制动系统。只有对这些信息有清晰的认识,驾驶时才能做到胸有成竹。

驾驶过程中应摒弃不良习惯,诸如一边驾驶一边使用手机、注意力持续分散等现象。此类行为会降低驾驶员对周围环境的感知能力,紧急情况下难以快速控制车辆。同时,适当调整智能驾驶的各项参数,例如控制车速和保持车距,亦有助于提升驾驶的安全性与舒适性。

未来安全展望

尽管对智能驾驶技术的安全性存有诸多疑问,但其发展前景不容忽视。技术持续进步将推动传感器精度的提高,决策算法的优化,以及执行机构的稳定性增强。展望未来,智能驾驶有望成为既安全又方便的出行选择。

然而,在此之前,汽车制造商、用户群体及监管机构各司其职。制造商需持续进步,强化技术及安全性能,监管机构需设立严苛规范,消费者亦需合理操作。对于智能驾驶技术何时能彻底消除潜在风险,您有何看法?敬请留言讨论,并期待您的点赞与转发。