近期,电信诈骗案件高发。其中,“百万保险”骗局即便被关闭,仍导致众多民众遭受经济损失。清华大学曝光了多起冒充客服的网络诈骗案例,主要受害者是高校师生,这一现象引起了社会各界的广泛关注和担忧。

诈骗新态势

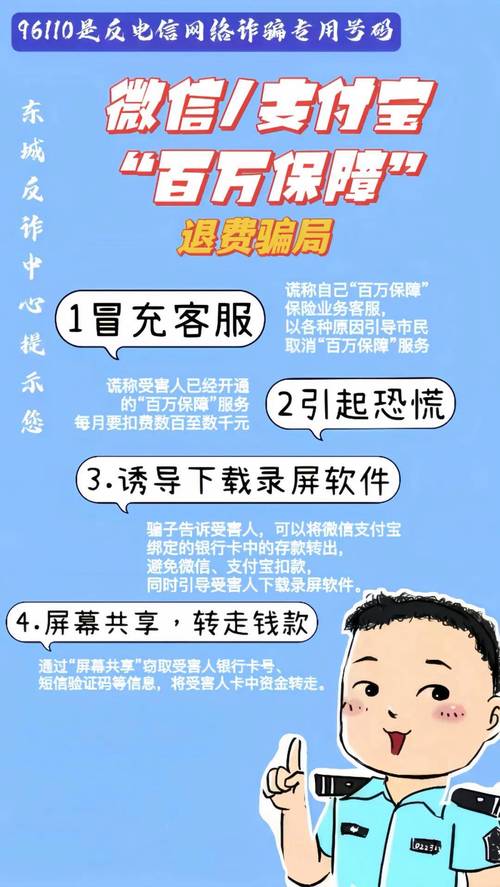

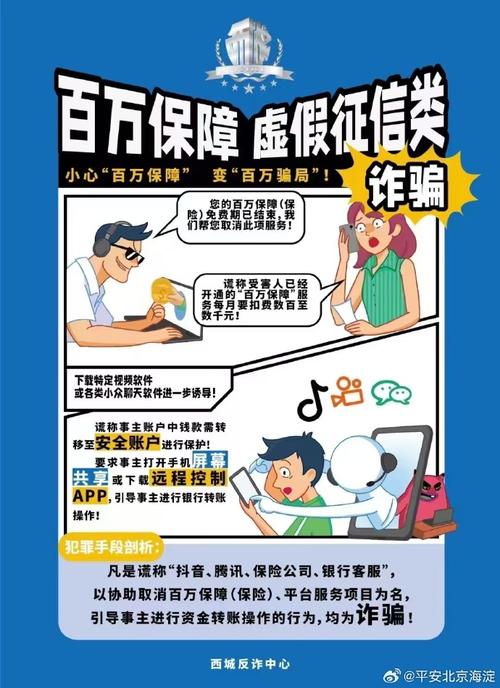

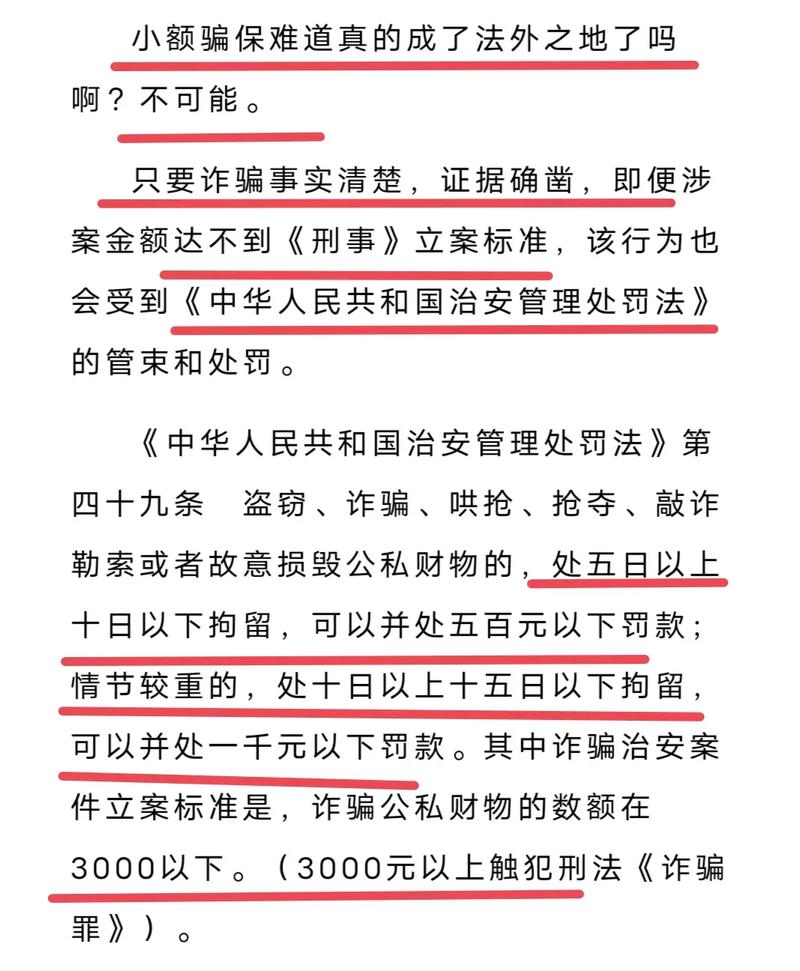

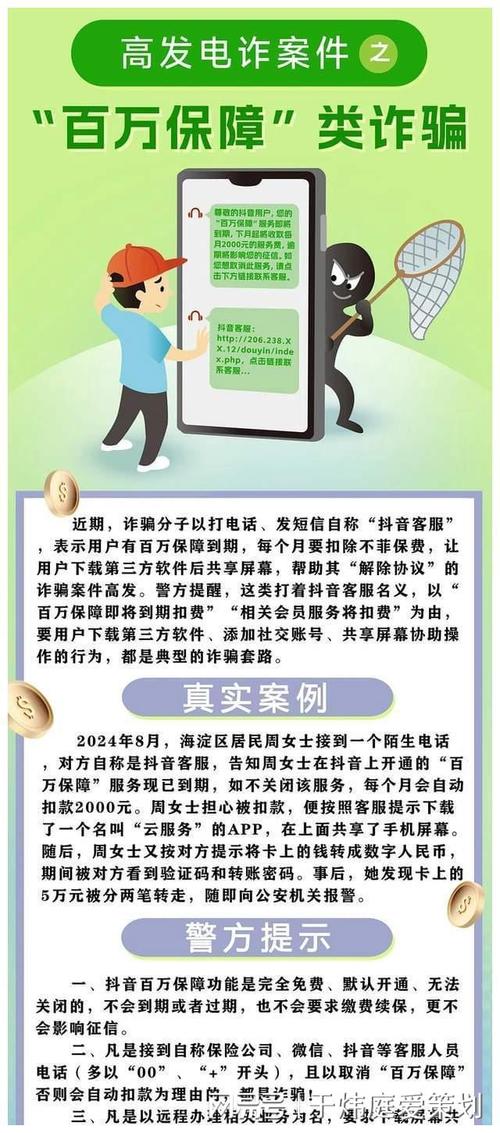

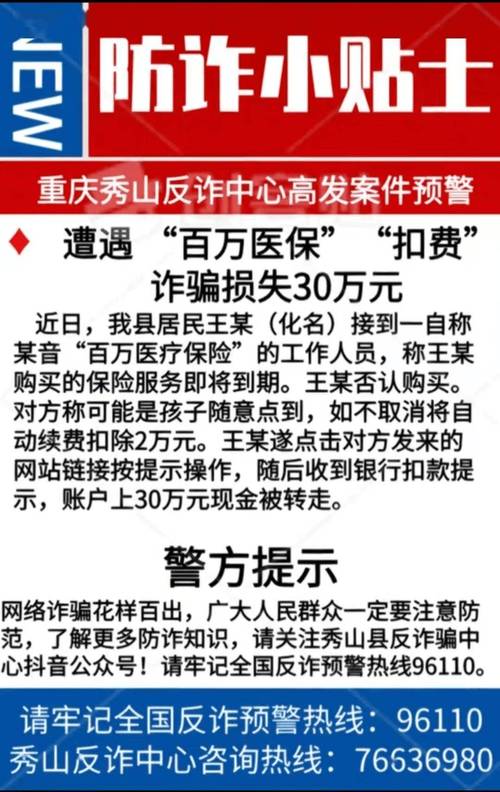

近期,电信诈骗领域出现新动向。据快科技4月8日的报道,犯罪分子假扮成医保局、保险公司、支付宝等机构的工作人员,以终止“百万保险”服务为借口进行诈骗。由于公众对保险服务的了解有限,这种诈骗手段屡屡得逞。此外,高等教育行业也受到了这种诈骗行为的影响。清华大学官方公告指出,校园内接连出现冒充客服人员实施的网络诈骗事件。受害者主要是师生。

清华案例详情

最新资讯表明,近期有清华大学教师接到冒充短视频平台客服的来电。来电者声称教师已开通了一百万价值的保险服务,如不取消,从下月起每月将自动扣除八百元。一些教师对此深信不疑,并按照对方指示进行了操作。由于操作步骤繁琐,对方要求进行屏幕共享以便提供协助。教师对此表示疑虑,遂与学校保卫处的反诈骗劝阻机构取得联系进行咨询,经核实,确认这是一起诈骗电话。此事件暴露了诈骗手段的复杂多变,提醒公众若稍有不慎,便可能蒙受损失。

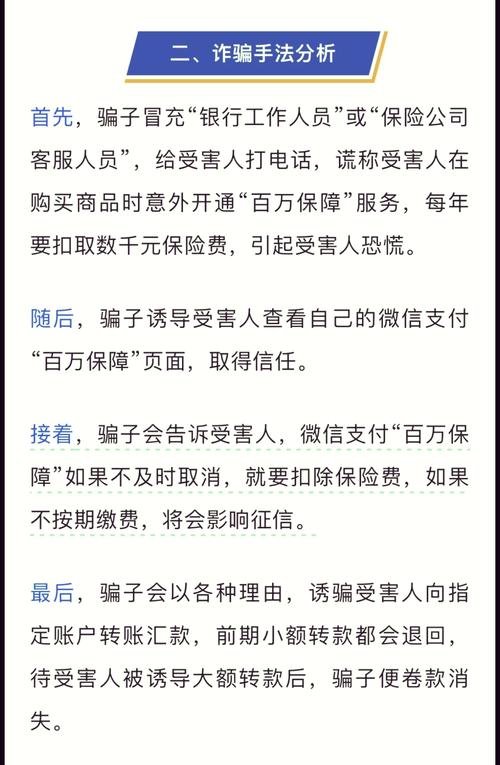

诈骗常用手段

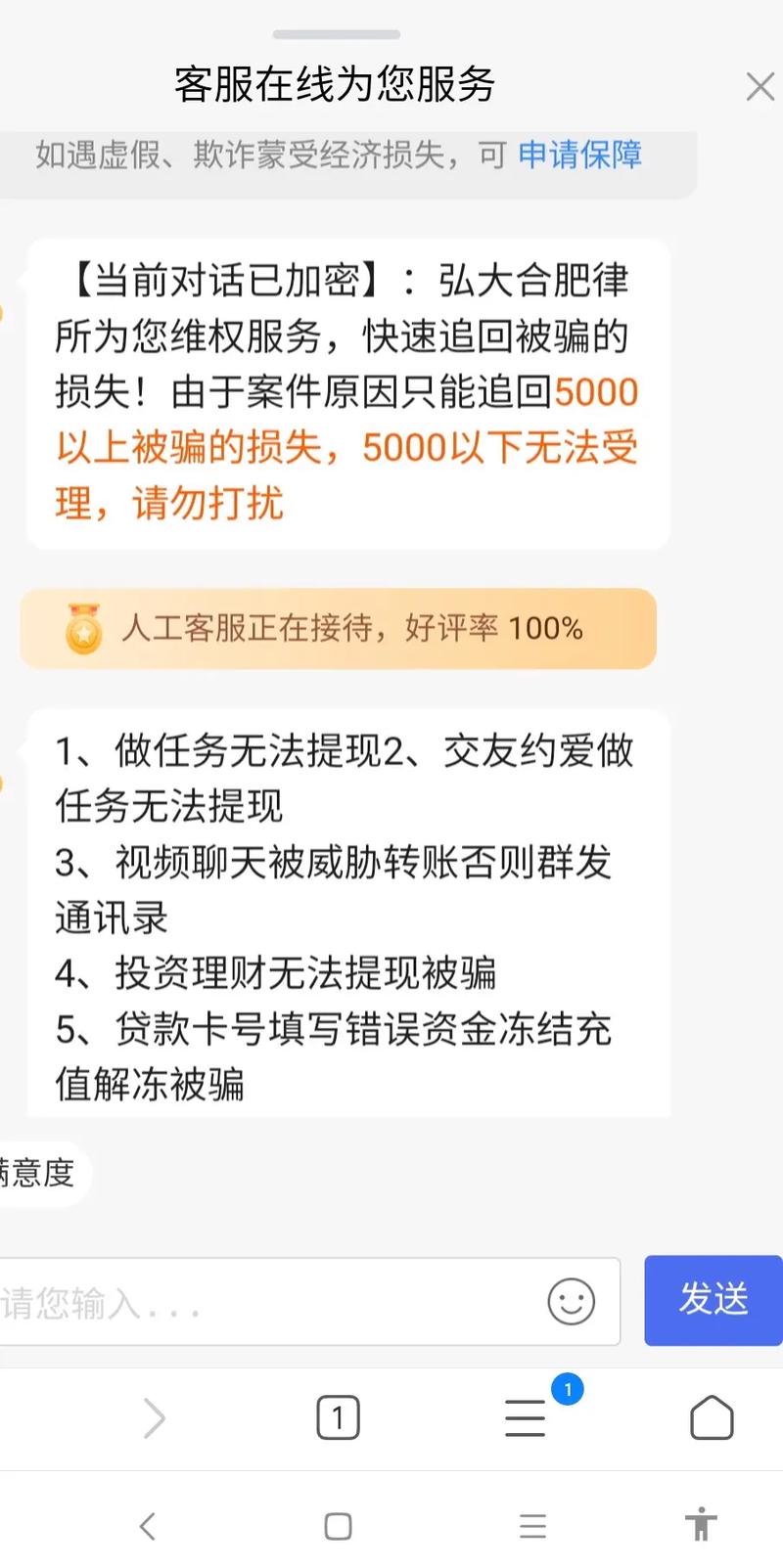

诈骗手段繁多。首先,不法分子常假扮成官方客服或正规平台工作人员,以此赢得信任,例如近期出现的冒充短视频平台客服的案例。其次,他们通过发送含有钓鱼链接的短信,诱导受害者点击,可能导致个人信息泄露,进而遭受财产损失。再者,他们诱导下载携带木马病毒的软件,窃取受害者隐私信息,为接下来的诈骗行为做准备。这些手段使得防范工作难以进行。

目标群体特点

为何高校师生常成为诈骗对象?首先,他们肩负着繁重的教学与科研职责,可能对防骗知识掌握不够全面。其次,部分教师过于专注于学术研究,对诈骗的复杂性缺乏深入了解。此外,师生群体普遍使用网络,并拥有一定的消费能力,这些因素使他们成为诈骗分子觊觎的对象。因此,师生们有必要提高警惕,增强防范意识。

保卫处的提醒

清华大学保卫部门指出,诈骗分子常以电话或短信形式,假扮客服身份,以退款或账户安全为由,诱导受害者提供银行账户信息或进行转账操作。此类诈骗行为并不仅限于校园,在社会中也频繁发生。诈骗分子利用受害者对专业术语的陌生及疏忽大意,通过精心设计的言辞逐步诱导,使受害者陷入诈骗的陷阱。

师生防范建议

师生需提高警觉。遇到来源不明的客服来电或短信,应保持怀疑。若接到要求提供银行信息或进行转账的电话,应迅速挂断并向上级进行汇报。咨询相关事务应选择官方渠道,避免非正规方式。同时,对个人信息的保护应给予充分关注,避免无意识泄露。在核实信息真伪前,切勿执行转账操作。定期更新账户密码,增强账户安全防护。通过上述措施,方能更有效地预防诈骗。

当前诈骗形势多变复杂,我校是否设立了相应的预警机制?欢迎在评论区发表您的观点,并期待您的点赞与转发,以促进反诈骗知识的广泛传播。