规划获批意义重大

2月24日,快科技报道,我国22个超大城市2035年国土空间规划已全部获得批准。这一决定具有划时代意义。它为这些城市未来十年的发展勾勒出明确的空间规划图,明确了城市建设、资源分配和产业布局等方面的指导方针。众多市民和企业对城市未来的发展抱有高度期待。

当前时代发展迅猛,科学合理的空间规划显得尤为关键,此规划有助于减少城市发展中的盲目性,并提高城市资源的运用效率。涉及22个城市的规划已获批准,这一决定将对全国的经济与社会发展产生重大影响,预计将显著改善城市面貌和居民生活。

国家中心城市变迁

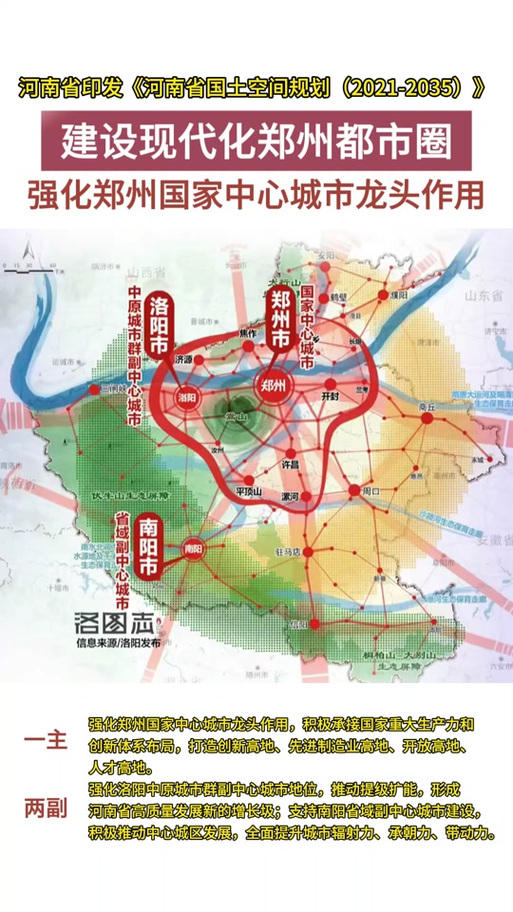

在过去,有至少九座城市被认定为“国家中心城市”,包括北京、上海、天津、重庆、广州、成都、武汉、郑州和西安。在官方文件中,部分城市得到了明确认定,而另一些则被设定了建设目标,同时这一认定也获得了民间的广泛认同。然而,在最新的版本中,仅有北京、上海、天津、重庆和广州五座城市维持了这一地位,成都等四座城市则未能继续享有“国家中心城市”的称号。

社会对此变化高度关注,城市定位议题讨论热烈。部分人士认为,此举系基于城市整体发展状况及国家战略规划所进行的调整,有助于城市优势的充分发挥。同时,也有人对未能入选表示忧虑,担忧城市发展可能受到影响。然而,专家指出,城市的发展并不仅依赖于其称号,还需考虑自身的努力以及市场机遇。

城市规模划分标准

根据我国城市规模分类规定,人口超过1000万的城区被定义为超大城市,而500万至1000万人口的城市则被归类为特大城市。这一分类标准明确划定了城市规模的不同等级,对国家实施分类管理和政策指导具有重要意义。通常,超大城市和特大城市在经济、文化、科技等领域拥有显著实力,并具备较强的辐射和带动效应。

此次获准的22个城市均属于该范围,这些城市对于国家的发展至关重要。由于城市规模各异,它们所面临的发展挑战和需求亦有所不同。依据规模进行分类,有助于制定针对性的政策,从而提高城市发展的质量和效率,并促使各城市根据自身特色实现特色化发展。

雁阵层级格局形成

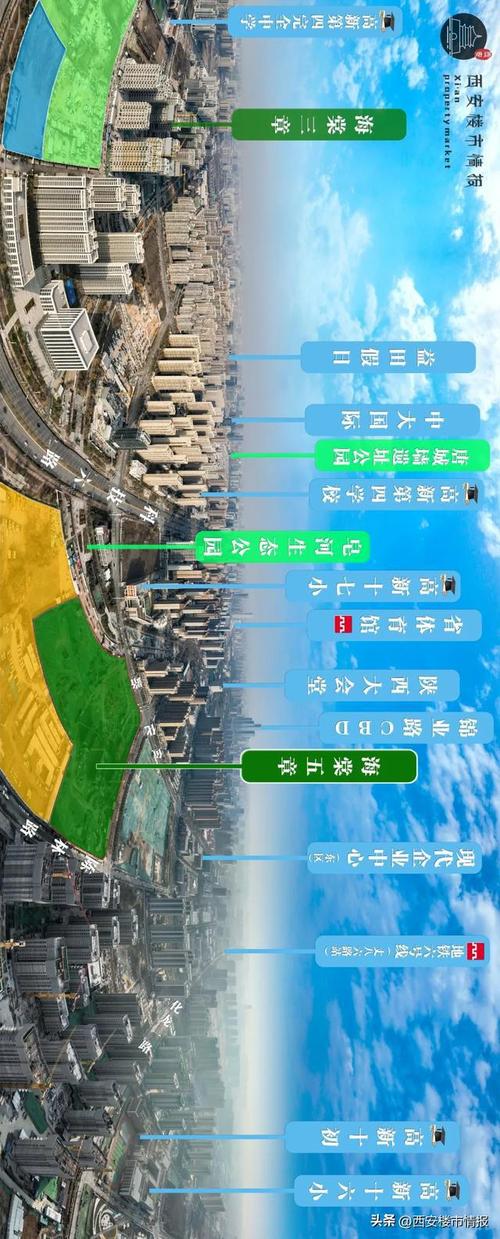

根据2035版总体规划,22个超大型及特大型城市构建了一个层次清晰的队列形态。北京和上海,作为国家的首都及五大国际中心城市,无疑是这一队列中的“领航者”。它们在全球范围内具有显著的影响力,并在经济、科技、文化等多个领域引领发展,为其他城市的进步树立了典范。

天津、重庆、广州等“国家中心城市”及深圳这一“全国性经济中心”紧随其后,凭借各自的发展优势与战略要地,在国家经济布局中扮演关键角色。这些城市有效承接并扩散“领头羊”的带动作用,推动区域间的协同进步。

大区域中心城市角色

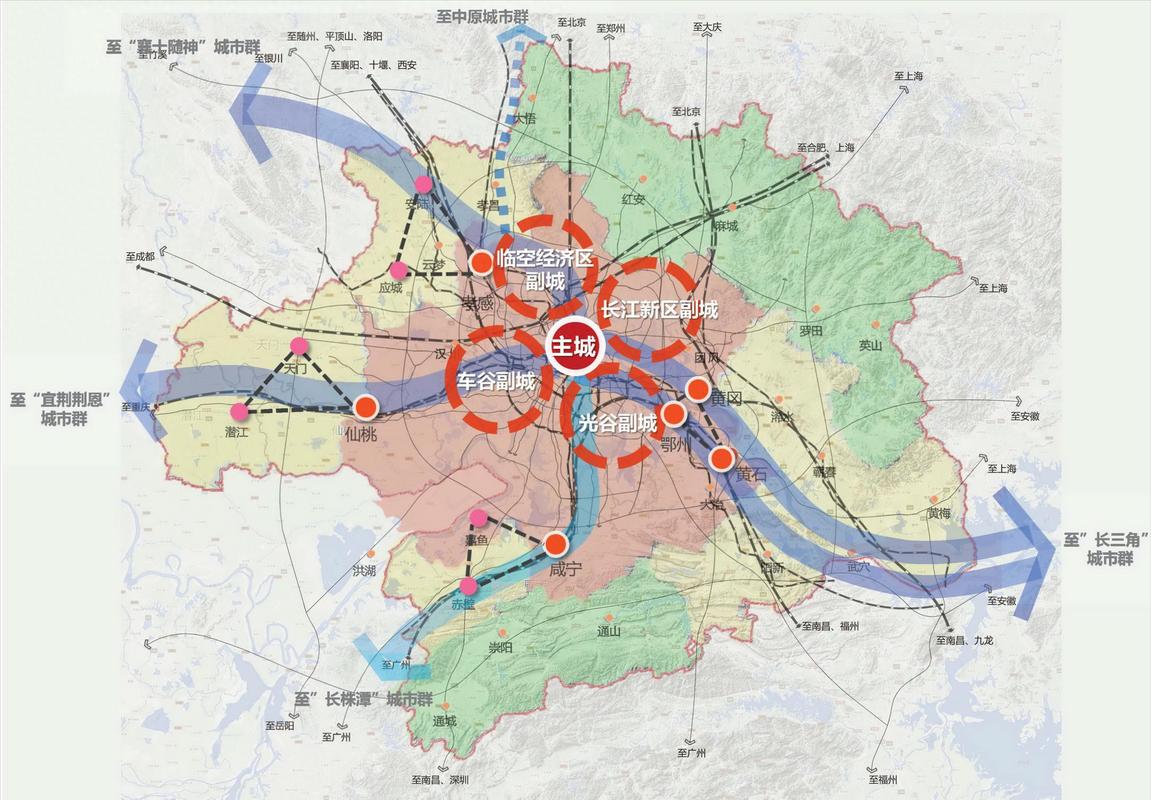

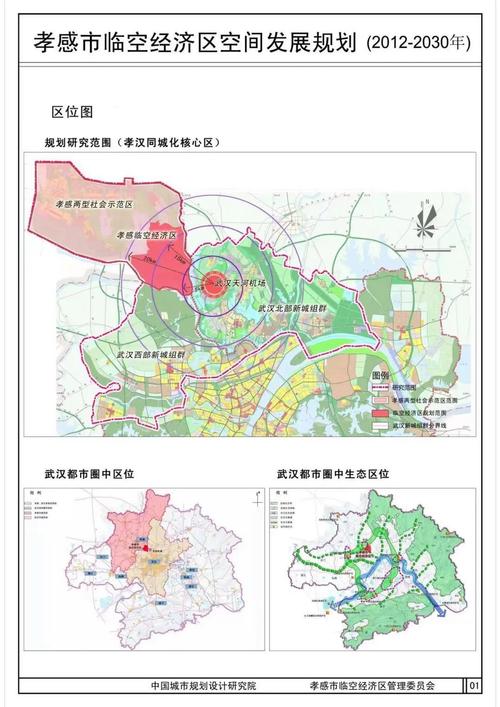

杭州、武汉、成都、沈阳等10座城市构成了第三梯队,它们作为大区域中心城市,在各自区域内展现出显著的集聚与辐射效应。这些城市在区域经济、文化、交通等领域扮演着核心角色。它们将“领头雁”和“国家中心城市”与更广泛的区域紧密相连,对于促进区域均衡发展具有关键作用。

武汉位于我国中部地区的关键地带,其交通系统完善,教育资源丰富,有效推动了中部经济的蓬勃发展。众多大型区域中心城市凭借各自的资源优势和产业特点,明确了发展方向,为各自区域的发展带来了新的活力。

第四梯队城市潜力

长沙、济南、东莞等六座城市构成了第四梯队。尽管位于队伍尾部,但它们的发展潜力不容小觑。近期,这些城市在产业升级、科技创新、人才吸引等领域均取得了显著进展。以东莞为例,这座制造业重镇在产业转型中积极探索新的发展路径。

第四梯队城市应学习领先城市的成功做法,充分利用自身特色,主动融入地区发展体系。同时,政府将提供相应的政策扶持,帮助其增强整体竞争力,有望在未来的城市竞赛中实现超越。

观察了22个超大型城市的明确定位及其排名,这种城市布局可能会对它们未来的发展带来哪些具体影响?敬请留言、点赞及转发本篇文章。