科技催生生死新体验

目前,科技的快速发展导致一种仅需9.9元即可使逝者照片发声的电商服务开始受到关注。同时,VR、AR技术带来的虚拟相聚以及“追思GPT”及科幻作品中“变为仿生人”的构想也逐渐为公众所熟知。这种科技手段在生死领域的应用引发了广泛的关注。这究竟是一种缓解悲伤的良方,还是加剧了人们对离别的哀愁,在生死边缘引发了内心的挣扎?

聊天机器人开启复活第一步

阿什最初以聊天机器人的形式问世,在玛莎的持续改进下,阿什获得了新生。当前,若要构建能复制逝者语言风格的AI聊天机器人,需运用自然语言处理技术。这需整合逝者的对话记录、日记和社交媒体信息,同时参考亲友对其性格特征的描述。通过精心调整模型,最终达到了逼真的模拟效果。Character.AI等大型公司暂未对外公布“复活”特性,然而,用户已开始运用此特性来培育逝去亲友的AI形象。

企业技术专利助力复活

2020年,微软公布了一项AI专利,该专利详细阐述了如何运用个人聊天记录、语音和社交媒体数据来打造聊天机器人。该技术不仅可用于缅怀已故之人,还允许用户与特定人物进行虚拟对话。目前,语音合成(TTS)技术已被广泛应用,从短视频配音到诈骗电话,其应用领域极为广泛。

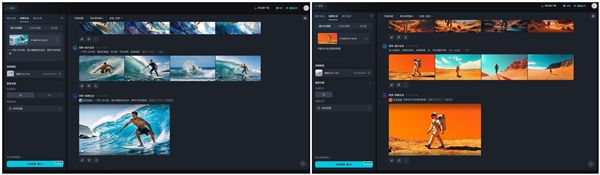

AI 视频生成实现多维度呈现

AI视频制作工具种类丰富,如可灵、即梦等。用户只需提供一张旧照片,即可制作出表情丰富、神态生动的动态视频。通过3D数据,这些软件可在电脑中为已故之人构建虚拟模型。生成式对抗网络(GANs)能模仿人类表情和动作,配合语音合成技术,使得逝者的形象更加栩栩如生。

人人可造数字分身

技术起初较为复杂,难以理解。但随着人工智能技术的广泛使用,其变得对普通人而言更加简单易学。人们通过结合多种人工智能应用,现在可以为亲人打造数字化的形象。在现实世界中,许多失去亲人的人们已经借助人工智能技术,重现了逝去亲人的声音和容貌。他们记录下女儿的记忆、声音及行为模式等数据,旨在让女儿在虚拟世界中以数字生命的形态继续存在。

引发伦理与情感争议

科技复活逝者,既带来了便利和安慰,同时也引发了广泛的讨论。在伦理层面,这种现象可能对生死界限和自然规律构成挑战,使得人们对生死观念产生混淆。情感上,它可能导致人们过度留恋过去,难以走出悲伤,开启新的生活。尽管短期内能减轻痛苦和思念,但其长期影响还需进一步的研究和观察。

您如何看待人工智能技术用于让已故之人复生的做法?这究竟是科技在缓解悲伤方面的一种恰当应用,还是违背了自然规律,导致人们难以接受?我们期待您的见解,并诚挚邀请您为本文点赞及分享。